Нематериальные объекты – это законные права и обязанности осуждённых (при этом каждая норма в отдельности может являться объектом пенитенциарного конфликта).

Чаще всего пенитенциарные конфликты, возникающие по поводу нематериальных объектов, связаны с:

• нарушением осуждёнными установленных законом запретов (ежегодная среднесписочная численность осуждённых, признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, составляет порядка 18 000 человек, порядка 17 000 ежегодно водворяется в штрафные изоляторы, порядка 70 000 состоит на различных видах профилактического учёта);

• некачественным медицинским обеспечением (порядка 50 000 жалоб в год);

• требованием перевода осуждённых ближе к месту жительства (порядка 40 000 жалоб в год);

• непредоставлением свиданий (порядка 20 000 жалоб в год);

• трудоустройством (порядка 10 000 жалоб в год);

• условно-досрочным освобождением (порядка 10 000 жалоб в год) [29] Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России: информ. – аналит. сб. Тверь, анализ за 2014–2019 гг.

.

Разграничение объектов на материальные и нематериальные представляет интерес чисто в теоретическом плане, на практике же один пенитенциарный конфликт может возникнуть по поводу нескольких объектов – как материальных, так и нематериальных одновременно.

Переходим к рассмотрению особенностей субъектов и участников пенитенциарных конфликтов.

1.3. Субъекты и участники пенитенциарного конфликта

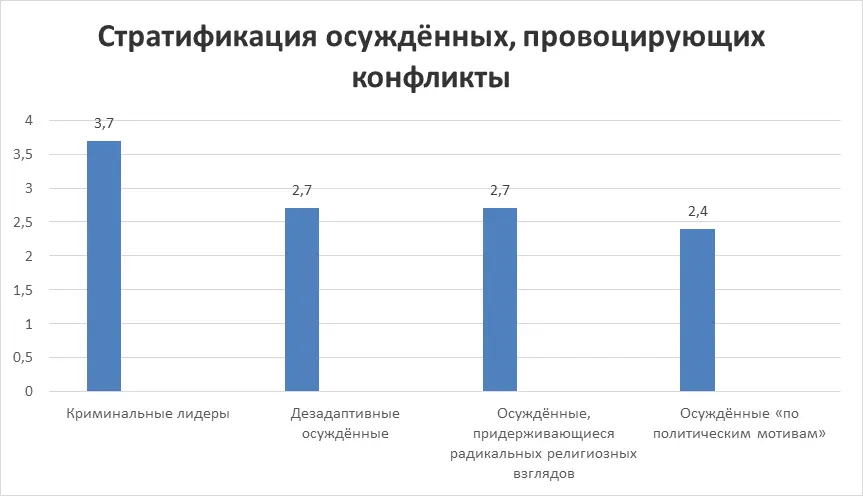

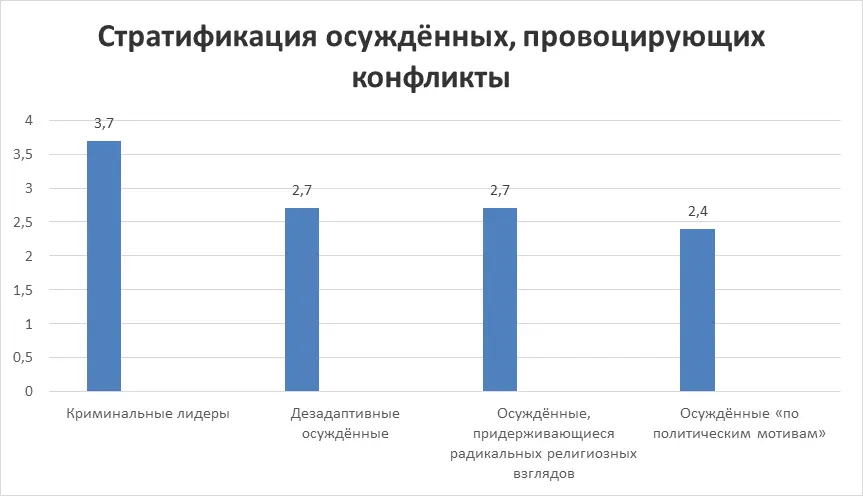

Исходя из определённых в предыдущем параграфе параметров предмета (противоречий) пенитенциарного конфликта, основными его субъектами (т. е. противоборствующими сторонами) являются, с одной стороны, сотрудники исправительного учреждения, с другой – осуждённые. При этом некорректно противопоставлять всех без исключения осуждённых сотрудникам, так как и между осуждёнными возникают конфликты, в основе которых лежат пенитенциарные противоречия. Соответственно, необходима классификация осуждённых на тех, кто активно противодействует требованиям администрации (т. е. на провоцирующих конфликты), и тех, кто соблюдает установленные законом требования, причём в первой группе можно выделить несколько подгрупп.

Осуждённые – участники конфликта, противопоставляемые администрации, стратифицируются на определённые категории (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1

Из данных, приведённых в диаграмме 1, следует, что наиболее значительную роль в создании конфликтов играют криминальные лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности.

Пенитенциарный конфликт с участием лидеров уголовно-преступной среды и группировок отрицательной направленности является классическим. Данная категория осуждённых придерживается норм т. н. криминальной («тюремной») субкультуры, сформированной десятилетиями: это неписаные правила, которые категорически отрицают соблюдение установленного закона. Причём это отрицание носит открытый характер и всячески подкрепляется противоправным конфликтным поведением.

В среднем за последние 5 лет на профилактических учётах каждый год состоит более 80 000 осуждённых, из них среднее количество лидеров и участников группировок отрицательной направленности составляет порядка 1300 человек [30] Отчёт о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и территориальных органов уголовно-исполнительной системы по форме СБ-1. Тверь, анализ за 2014–2019 гг.

.

Одной из таких наиболее влиятельных групп являются т. н. воры в законе . В уголовно-правовом аспекте данная категория обозначается как «лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). Повышенная ответственность указанной категории осуждённых обусловлена их особой ролью в провоцировании конфликтных ситуаций. Они составляют высшую касту «профессиональных преступников-лидеров», отмечает С. А. Кутякин [31] Кутякин С. А. Организация противодействий криминальной оппозиции в уголовно-исполнительной системе России: монография. Рязань, 2012. С. 26.

. «Это всегда опасный преступник, занимающий наивысшую ступень в иерархии среды правонарушений и пользующийся наибольшим авторитетом среди них, – пишет Ю. М. Антонян. – Воры в законе являются своеобразными суперлидерами антисоциальных неформальных общностей и представляют собой модель или эталон “криминальной” личности, в которой фокусируются основные ценности субкультуры преступника, а также социально-политические и нравственные черты, детерминирующие отчуждённость человека от интересов общества и положительно ориентированных социальных групп» [32] Многократный рецидив преступлений: монография / под ред. Ю. М. Антоняна. Рязань, 2009. С. 67.

.

Читать дальше

![Никита Емельянов - Теория и анализ пенитенциарного конфликта [publisher - SelfPub]](/books/436235/nikita-emelyanov-teoriya-i-analiz-penitenciarnogo-k-thumb.webp)