Осознание угроз депопуляции на государственном уровне в начале XXI в. привело к инициации активной демографической политики, государственной поддержки семей с детьми, что позволило повысить рождаемость в Европе.

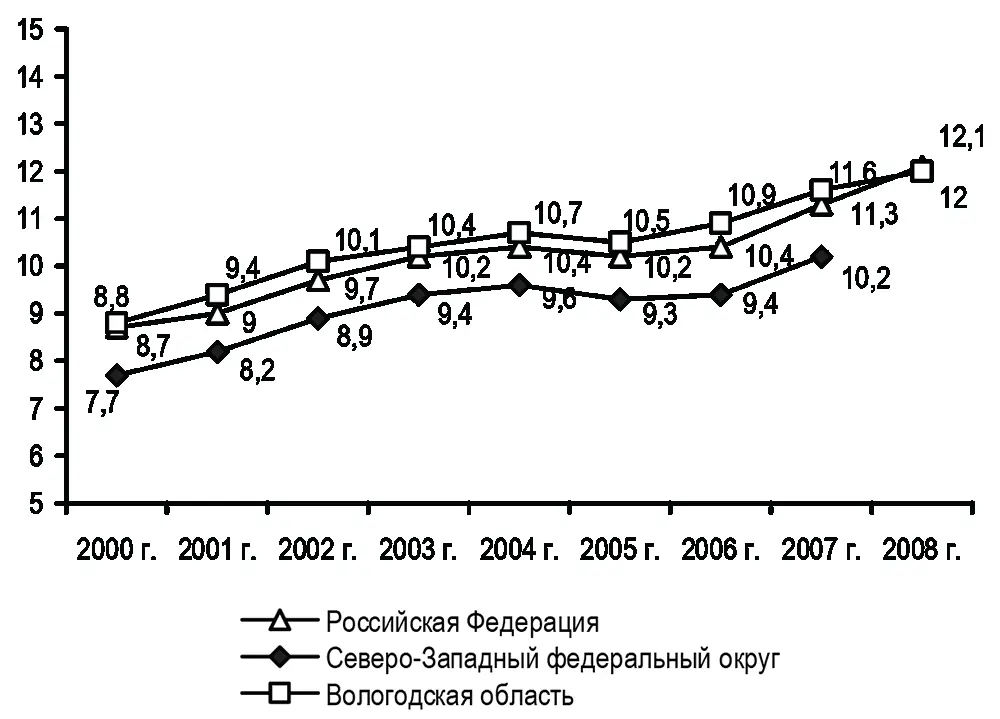

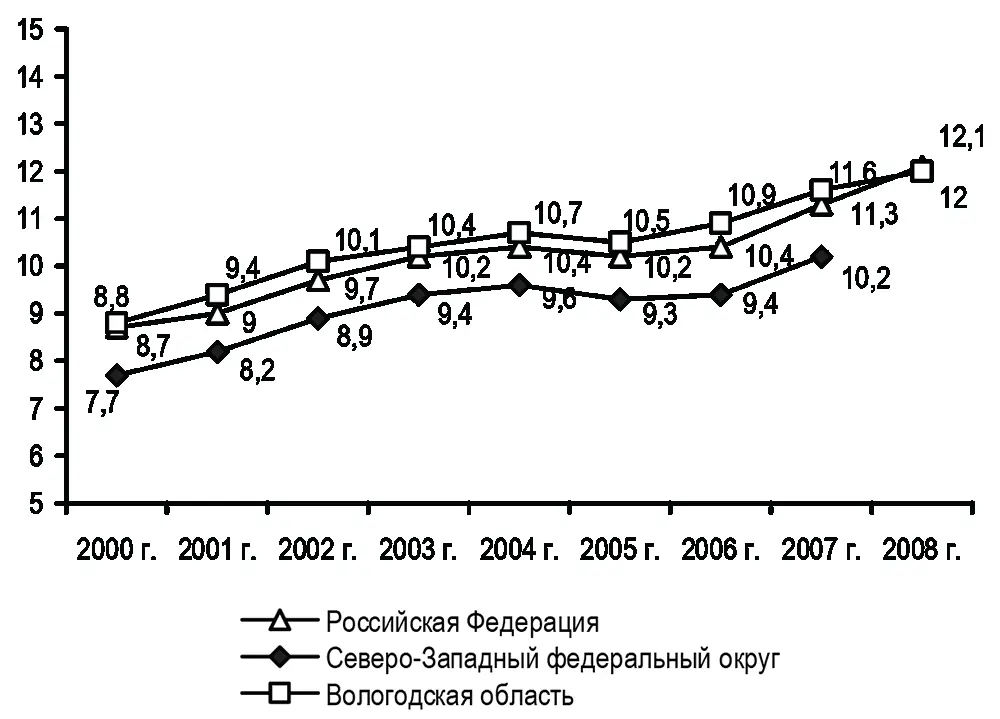

Одним из примеров наиболее значительного роста общего коэффициента рождаемости (с 10‰ в 2000 г. до 11,7‰ в 2007 г.) может служить Швеция. Кроме того, рост рождаемости был отмечен в Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, Украине. Повышение общей рождаемости с 8,7‰ в 2000 г. до 12,1‰ в 2008 г. наблюдалось и в России [10].

Демографические процессы, протекающие в различных регионах мира, по характеру воспроизводства населения делятся на два типа.

Для первого типа характерны относительно невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста. Это тип воспроизводства экономически развитых стран, где естественный прирост или очень низкий, или преобладает естественная убыль населения (депопуляция).

Второй тип воспроизводства характеризуется высокими показателями рождаемости и естественного прироста населения с более высокой, чем в странах с первым типом воспроизводства, смертностью. Этот тип характерен для развивающихся стран, где завоевание независимости привело к сокращению смертности, а рождаемость осталась прежней [11].

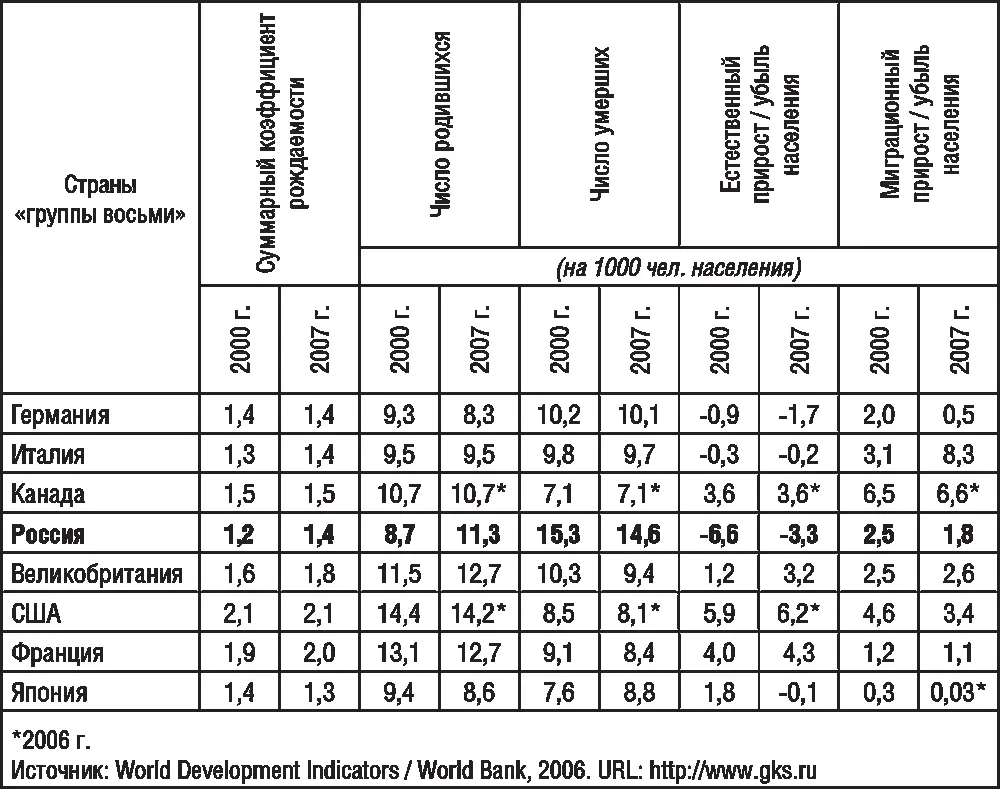

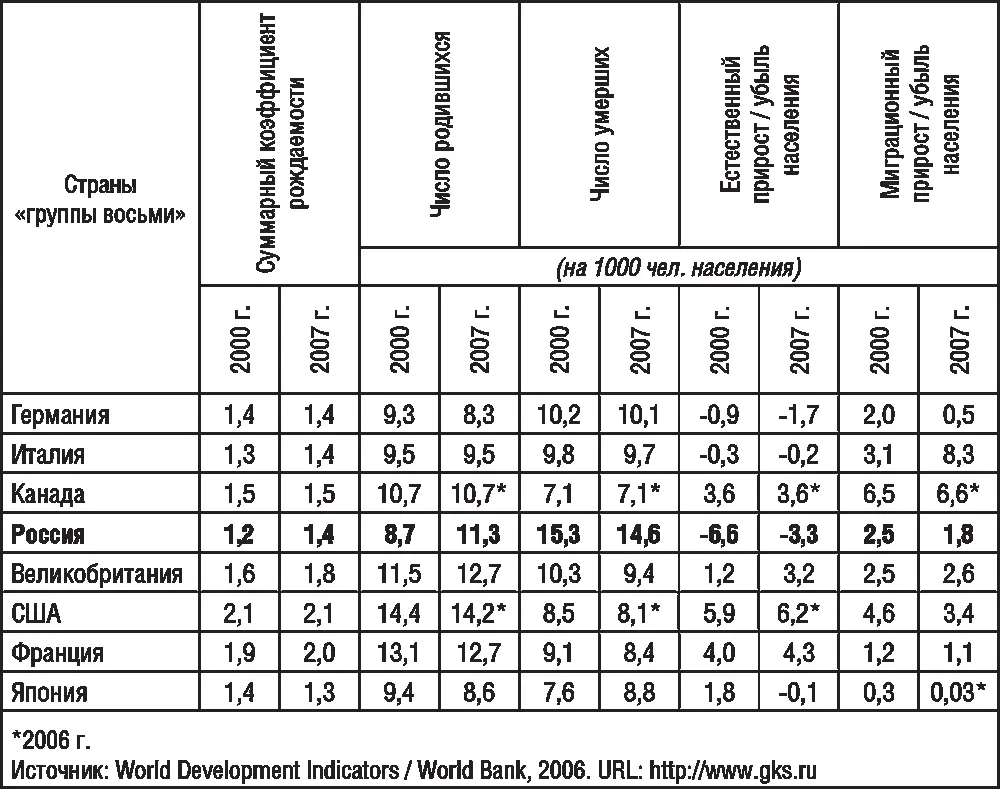

Особенность Российской Федерации состоит в том, что уровень рождаемости соответствует первому типу воспроизводства, а уровень смертности – второму. Кроме того, миграционный прирост незначителен (табл. 1.2) . Таким образом, численность населения находится под двойным «прессом»: естественное движение (убыль) не восполняется механическим.

Таблица 1.2. Демографическая ситуация в России в сравнении с некоторыми странами мира с первым типом воспроизводства населения

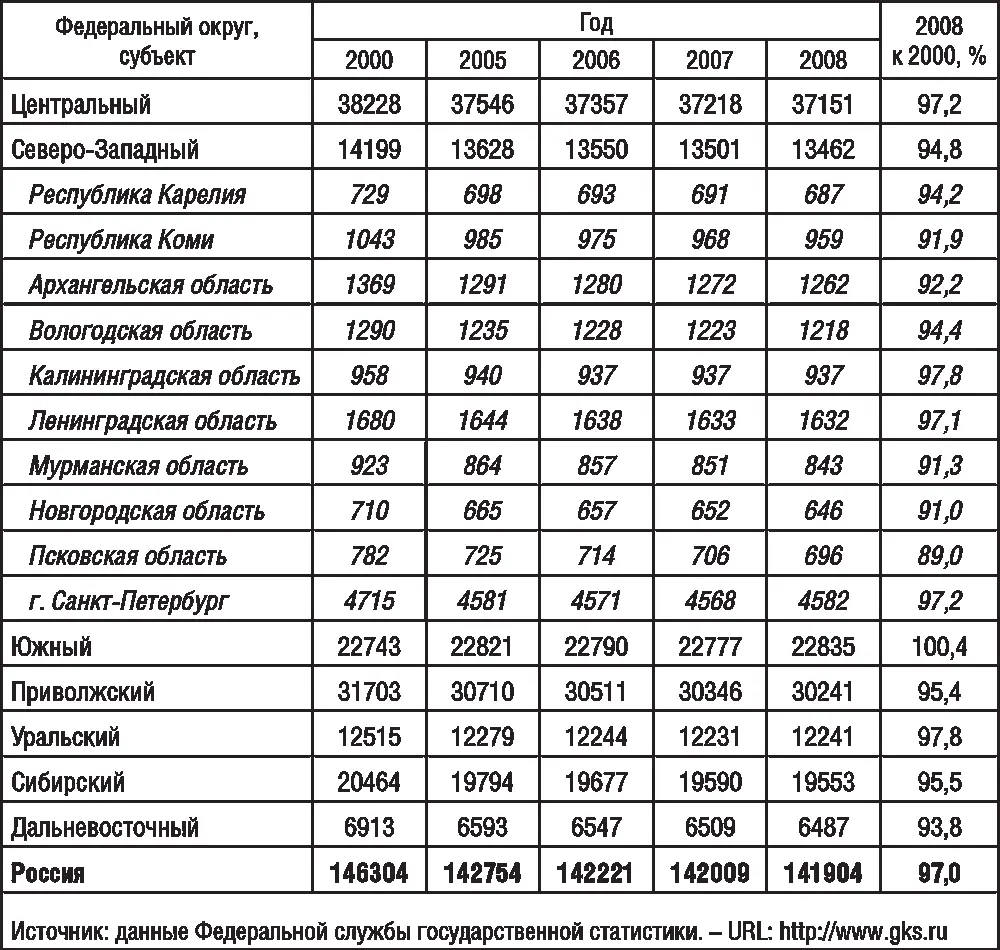

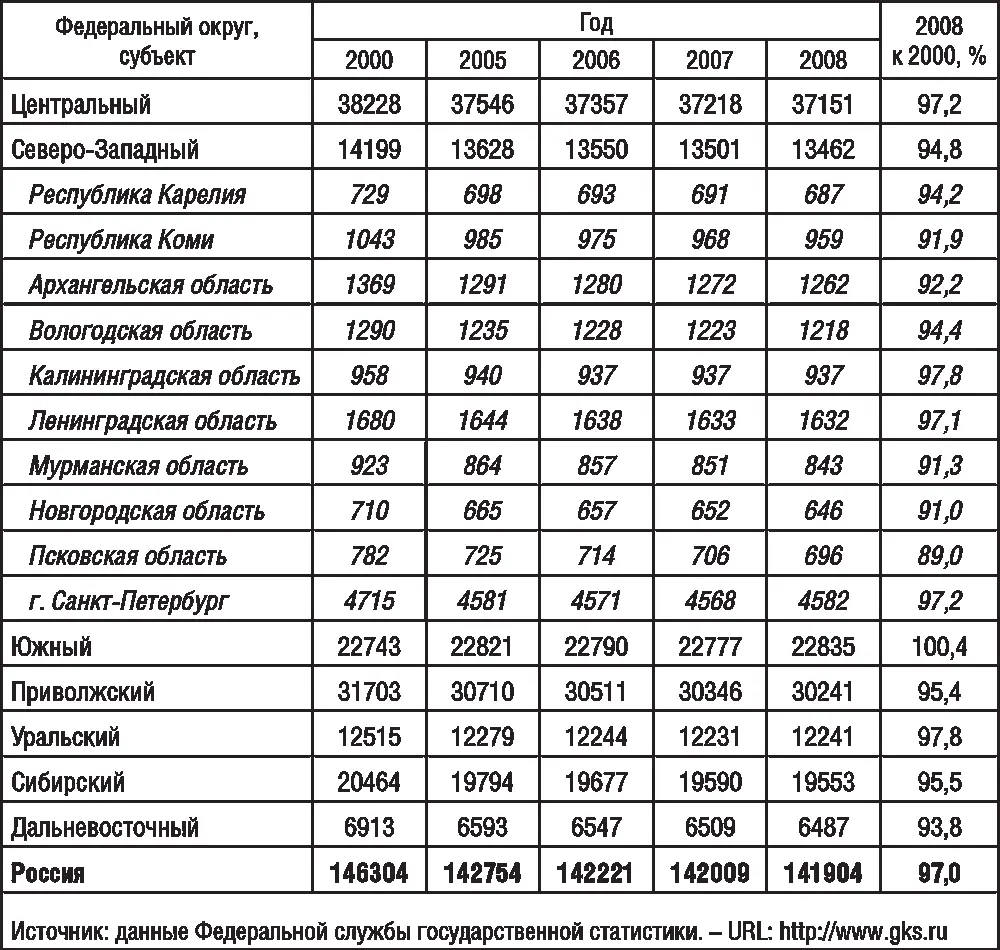

В результате в период с 2000 по 2008 г. население России сократилось на 3 % (с 146 до 142 млн. человек, табл. 1.3 ). Демографические процессы в 85 % регионов страны имеют депопуляционный характер.

Снижение численности населения Северо-Западного федерального округа и Вологодской области было более значительным, чем в среднем по России, и составило 5 и 6 % соответственно (табл. 1.4) , несмотря на то, что Северо-Западный федеральный округ в 2008 г. являлся вторым по миграционной привлекательности округом страны после Центрального (коэффициент миграционного прироста – 50 на 10 000 чел. населения).

Таблица 1.3. Численность постоянного населения на конец года,тыс. человек

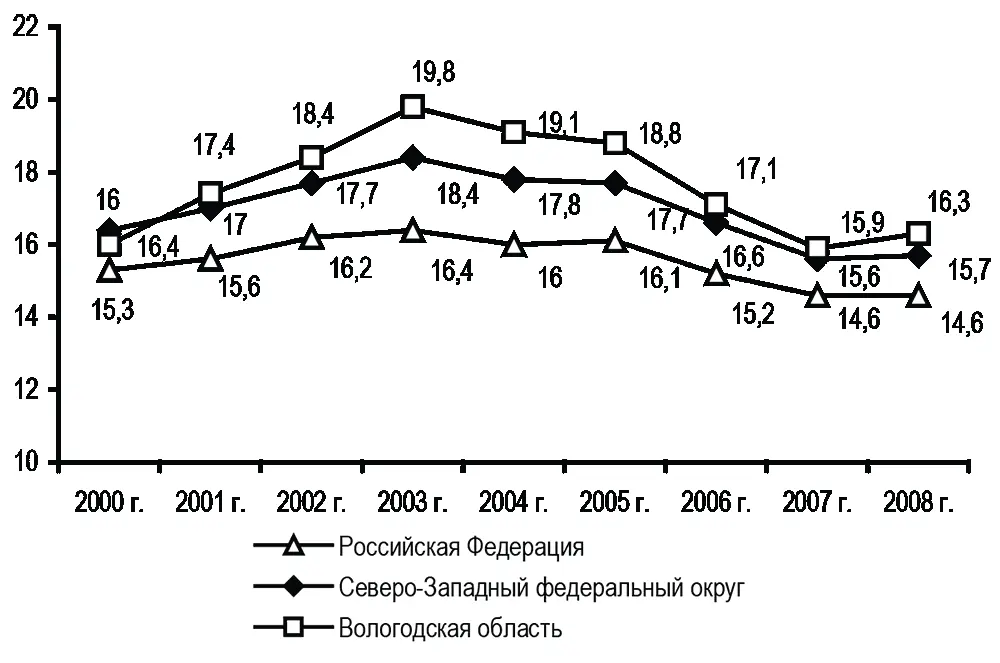

Рост смертности в России в первой половине 1990-х годов был столь значительным, что ученые и политики стали говорить о массовом вымирании населения страны, демографической катастрофе и даже о геноциде русского народа [12]. Лишь со второй половины третьего тысячелетия наметилось снижение общего коэффициента смертности населения (рис. 1.1) .

Рис. 1.1. Общий коэффициент смертности(на 1000 чел. населения) Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2009 г. – URL: http://www.gks.ru

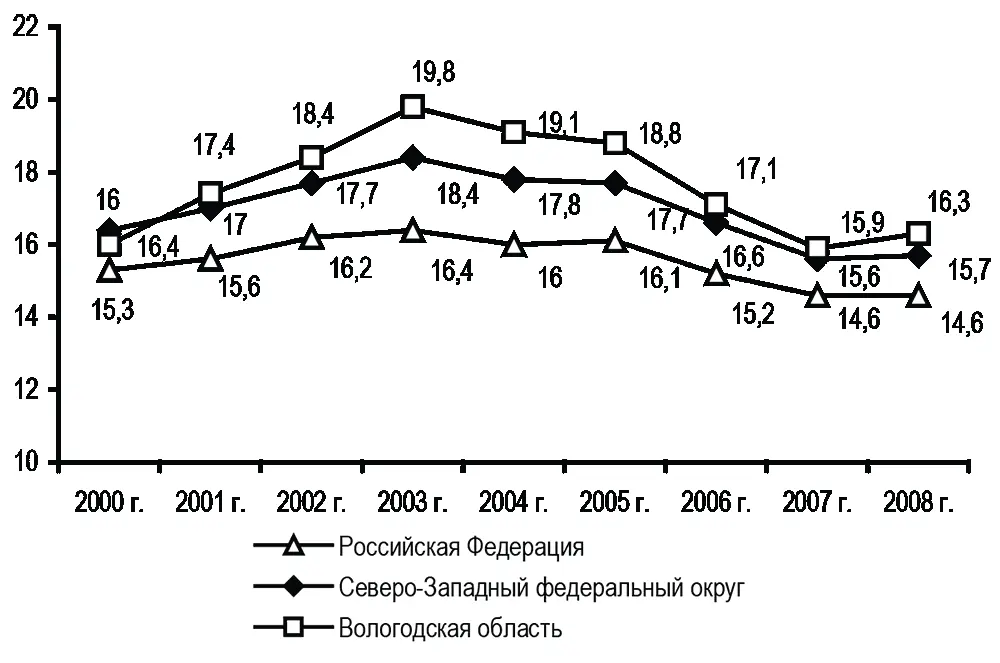

Как упоминалось выше, с 2000 г. наметилась тенденция увеличения общего коэффициента рождаемости в России (рис. 1.2) . Но этот результат в значительной степени обусловлен эффектом «популяционных волн» – вступило в репродуктивный возраст относительно многочисленное поколение 1980-х гг. рождения.

Уровень рождаемости населения в Вологодской области соответствует среднероссийскому. В период с 2000 до 2008 г. общая рождаемость увеличилась с 8,7‰ до 12,0‰ (рис. 1.2) . В среднем с начала столетия в Вологодской области значение общего коэффициента рождаемости не опускалось ниже 9,0‰ (в Белозерском районе); максимальное значение – 12,1‰ – зафиксировано в Верховажском районе (рис. 1.3) . Большинство (16 из 28) муниципальных образований области за рассмотренный период сохраняло среднее многолетнее значение показателя выше среднеобластного уровня.

Рис. 1.2. Общий коэффициент рождаемости(на 1000 чел. населения)

Источники: Регионы России, 2008: стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru; Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, 2009.

Читать дальше