В отечественной литературе понятие «правосудие» употребляется в двух значениях – в узком и широком смысле. Правосудие в узком смысле можно определить как деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел либо дел об административных правонарушениях и т. п. Правосудие в широком смысле означает одну из форм государственной деятельности, которая имеет своим содержанием применение права, как, например, правоприменительную или юрисдикционную деятельность, а также деятельность суда по рассмотрению и разрешению определенных федеральным законом категорий дел, либо деятельность специально на то созданных государственных органов в лице прокуроров, следователей, лиц, производящих дознание, судебных приставов и судебных исполнителей. [730]

Поскольку предметом нашего исследования является специальный субъект преступления, то попытаемся рассмотреть круг лиц, подлежащих уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний против правосудия (гл. 31) и отграничить их от должностных преступлений, предусмотренных главой 30 и другими главами Особенной части УК РФ.

Общественная опасность преступлений против правосудия, особенно с признаками специального субъекта, достаточно велика. Правосудие, призванное охранять и защищать наше общество и государство, как справедливо отмечают И. С. Власов и И. М. Тяжкова, часто само становится, в случае совершения преступлений против него, конкретным объектом уголовно-правовой охраны. [731]Более того, общественная опасность некоторых преступлений против правосудия, например предусмотренных ст. 299–302, 305 УК и др., обусловлена еще и тем, что при их совершении специальным субъектом выступают должностные лица, сами призванные в первую очередь соблюдать и охранять законы.

Совершение данными лицами преступлений против правосудия подрывает авторитет государственных и исполнительных органов на местах и вышестоящих структур, порождает у населения недоверие к представителям власти и должностным лицам правоохранительных и других органов власти.

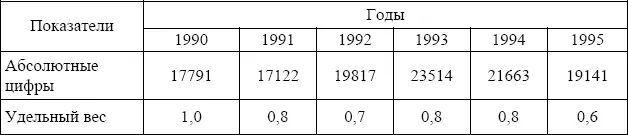

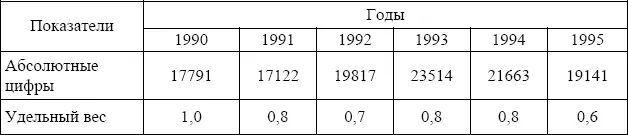

Свидетельством этому могут служить опубликованные данные уголовной статистики в России. Динамика числа зарегистрированных преступлений против правосудия в России за период с 1990 по 1995 г. представлена в табл. 12. [732]

Таблица 12

Из таблицы видно, что в условиях общего роста преступности в стране, в определенной мере, указанные данные свидетельствуют об устойчивости, а в отдельные годы (1993–1994 гг.) и увеличении количества преступлений против правосудия.

Вообще нормы, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против правосудия, как отмечает И. С. Власов, имели место уже в период становления советского уголовного законодательства, а первый УК РСФСР 1922 г. содержал соответствующие составы преступлений, которые в последующих уголовных кодексах относились к преступлениям против правосудия. [733]

Преступления, предусмотренные ст. 299–303, 305 УК РФ, составляют 7,5 % от общего количества преступлений со специальным субъектом с признаками должностного лица.

Относительно преступления, предусмотренного ст. 315 (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), можно говорить об альтернативном составе, так как данное преступное деяние по отношению к специальным может быть совершено как должностным лицом, так и просто государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, коммерческой или другой организации. Таким образом, в первом случае речь идет о специальном субъекте преступления (представителе власти), а во втором – имеет место общий субъект преступления. Такие лица обязаны в пределах предоставленных им прав обеспечивать исполнение предписаний приговоров, решений и иных судебных актов.

О специальных составах преступлений (ст. 299–303, 305 УК) следует сказать, что они совершаются представителями власти, которыми могут быть только прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, судья или лицо, наделенное правом производить задержание. Во всех этих случаях следует говорить о специальном субъекте преступления.

Само понятие «представитель власти» как разновидность должностного лица определено законодателем в примечании к ст. 318 УК РФ в главе 32, предусматривающей уголовную ответственность за посягательства на порядок управления. Согласно закону представителем власти признается должностное лицо как правоохранительного, так и контролирующего органа, либо другое должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, которые не находятся от него в служебной зависимости. Следовательно, специальными субъектами указанных составов могут быть только представители власти, т. е. круг должностных лиц органов суда, прокуратуры, МВД, ФСБ и другие лица, которые наделены властными полномочиями по отношению к другим гражданам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Кудрявцев - Избранные труды [сборник]](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-thumb.webp)