Второй. Конгломерат законодательных актов в сфере оперативно-разыскной, контрразведывательной, частно-сыскной и иной деятельности по профессиональному сыску регламентирует во многом идентичные общественные отношения, а потому должен быть сведен к «общему знаменателю». Выходом из создавшейся ситуации может быть в сведении воедино всего нормативного правового «сыскного массива» в два законодательных акта федерального уровня – федеральный закон «О государственной профессиональной сыскной деятельности» и федеральный закон «О негосударственной профессиональной сыскной деятельности». Возможно более революционное решение – принятие федерального закона «О профессиональной сыскной деятельности», включающего нормы как публичного, так и частного права 17.

Третий. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» должен регламентировать лишь негласные мероприятия и действия оперативных подразделений. Что же касается гласных мер, то это сфера исполнительно-распорядительных отношений, регулируемых административным правом 18.

Четвертый. Совершенствование правового регулирования оперативно-разыскной деятельности следует рассматривать в рамках концепции оперативно-разыскного права как самостоятельной отрасли права 19. Чаще всего в русле этой концепции оптимизация правового регулирования увязывается с разработкой и принятием оперативно-разыскного кодекса.

О концепции правового регулирования оперативно-разыскной деятельности

Правовое регулирование ОРД носит сложный и многоаспектный характер, и его совершенствование лежит в плоскости решения как фундаментальных, так и прикладных проблем. В настоящее время совершенно очевидным является несоответствие современного состояния правового регулирования оперативно-разыскной деятельности международным стандартам и социально-экономическим реалиям. В этой связи в юридическом сообществе все чаще высказывается мнение о необходимости разработки и принятия нового закона, регулирующего этот важнейший вид юридической практики. С этим нельзя не согласиться. Однако прежде чем приступить к формированию содержательной части нового закона целесообразно определиться в исходных методологических посылках, позволяющих наметить «контуры» концепции правового регулирования ОРД.

Чрезмерное увлечение исследованием прикладных проблем в рамках существующей концепции правового регулирования ОРД не только непродуктивны, но и опасны. Опасность кроется в том, что такой подход сужает горизонт научного мышления и не позволяет оперативно-разыскной науке предлагать радикальные и конструктивные решения возникающих проблем. Более того, можно говорить об отсутствии в настоящее время научной концепции правового регулирования ОРД. Парадоксальность ситуации заключается в том, что совокупность взглядов на возможности и способы законодательного регулирования рассматриваемой деятельности стала обретать форму концепции постфактум после опубликования закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 13 марта 1992 г. Принятию закона не предшествовало широкое научное обсуждение, можно даже сказать, что его появление скорее было неожиданным для научной общественности. Но еще более внезапным было принятие Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. Соответственно исследования в рамках «наскоро» сформированной концепции чаще всего направлены на обоснование и даже некоторое «оправдание» положений уже действующего закона.

В постановлении Правительства РФ от 2 августа 2001 г. № 576 (ред. от 07.07.2011) определены требования, предъявляемые к концепции законопроекта. К ним относятся:

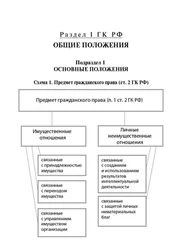

1) основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта, их новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее имевшихся;

2) место будущего закона в системе действующего законодательства с указанием отрасли законодательства, к которой он относится, положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и системообразующих законов Российской Федерации, на реализацию которых направлен данный законопроект, а также значение, которое будет иметь законопроект для правовой системы;

3) общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере законов и иных нормативных правовых актов. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, а также неэффективных положений, не имеющих должного механизма реализации, рациональные и наиболее эффективные способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования. Общая характеристика состояния правового регулирования должна также содержать анализ соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики, а также результаты проведения статистических, социологических и политологических исследований;

Читать дальше