Обычно все работы по стандартизации включают в себя четыре этапа:

– отбор объектов стандартизации;

– моделирование объекта стандартизации;

– оптимизация модели;

– стандартизация модели.

Допустим, в организации используется определенный набор типов организационно-распорядительных документов – приказов, докладных записок и т. д. Объектом стандартизации в этом случае становятся повторяющиеся объекты (отдельные типы документов). Разумеется, процессу стандартизации подвергаются не сами объекты как материальные предметы, а информация о них, отображающая их существенные стороны (признаки, свойства), т. е. абстрактная модель реального объекта. Например, для организационно-распорядительного документа такими признаками являются: состав реквизитов (наименование организации, наименование документа); оформление реквизитов; форма, содержание, месторасположение; требования к документу и его учету, использованию, хранению.

В разных организациях варианты исполнения документа могут быть разными в зависимости от сложившейся практики. В частности, возможны разный состав реквизитов, различное их оформление, использование разных бланков и т. д. Для воспроизводства и обеспечения единопонимания необходимо унифицировать документ, отобрав наилучший вариант состава реквизитов, необходимый уровень оформления, оптимальный формат бланка. Оптимальное решение достигается общенаучными методами и методами стандартизации (симплификации, типизации и пр.). В результате преобразования получается оптимальная модель стандартизируемого объекта.

На заключительном этапе осуществляется собственно стандартизация – разработка нормативного документа на базе унифицированной модели.

Объективным законом стандартизации является социально-экономическая необходимость своевременного обобществления новых позитивных результатов творческого интеллектуально-технического труда исследователей и разработчиков в форме нормативно-технической информации (в форме требований, включенных в принятые новые или обновленные стандарты) об интегральном качестве новых объектов второй природы, которые имеют четкую перспективу последующего многократного применения в любой сфере общественной практики.

7. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ СОГЛАСНО ИСО 9000:2000

В терминологической работе связи между понятиями основываются на иерархических отношениях между признаками видов таким образом, чтобы наиболее экономное описание понятия образовывалось путем наименования его видов и описания признаков, отличающих его от стоящих выше или соподчиненных понятий. Методологию формирования терминосистем дает международный стандарт ИСО 9000:2000.

Существуют три основных вида связей: родовидовые, партитивные и ассоциативные.

1. Родовидовая связь.

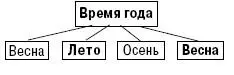

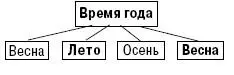

Субординатные понятия в рамках иерархии наследуют признаки суперординатного понятия и содержат описания тех признаков, которые отличают их от су-перординатных (вышестоящих) и координатных (соподчиненных) понятий, например связь весны, лета, осени и зимы со временем года.

Родовидовые связи изображаются графически в виде веера или дерева без стрелок.

Графическое представление родовидовой связи

2. Партитивная связь.

Субординатные понятия в рамках одной иерархической системы являются частью суперординатного

понятия, например весна, лето, осень и зима могут быть определены как части года. Партитивные отношения изображаются в виде грабель. Единичные части изображаются одной чертой, а множественные – двумя.

Графическое представление партитивной связи

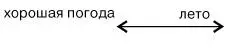

3. Ассоциативная связь.

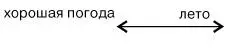

Ассоциативные связи не столь экономичны, как родовидовые и партитивные связи, однако они помогают определить природу взаимоотношений между двумя понятиями в рамках системы понятий, например причина и следствие, действие и место, действие и результат, инструмент и функция, материал и продукция.

Ассоциативные связи изображаются одной чертой со стрелками с каждого конца.

Графическое представление ассоциативной связи

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу