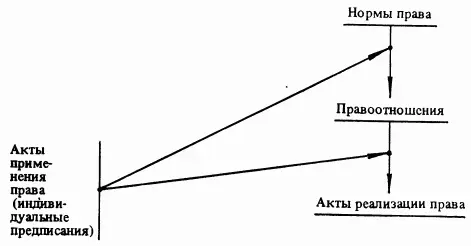

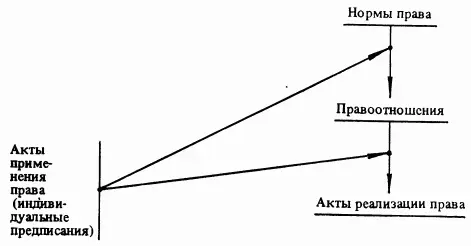

В соответствии с указанными стадиями правового регулирования четко выделяются три, а с учетом особой, факультативной стадии — стадии применения права — четыре основных элемента МПР:

— юридические нормы,

— индивидуальные предписания применения права (факультативный элемент),

— правоотношения,

— акты реализации прав и обязанностей (см. схему 16).

Каждый из основных элементов МПР выполняет в процессе правового регулирования свои, специфические функции.

Юридические нормы представляют собой основу, исходную юридическую базу регулирования, с которой в юридической области «все начинается». При их помощи вводится тот или иной режим, программируется, нормативно направляется поведение участников общественных отношений в соответствии с заложенной в нормах идеальной моделью такого поведения. В нормах, кроме того, предусматриваются все те последующие юридические средства, которые образуют иные элементы МПР. От того, каков вид нормы, ее характер, зависят юридическое содержание, весь строй регулирования.

Индивидуальные предписания применения права — объективные результаты властных действий судов и иных компетентных органов, которые обеспечивают реализацию требований юридических норм, а именно: во властно-принудительном порядке либо обеспечивают возникновение правоотношений, либо гарантируют осуществление прав и обязанностей, нередко выражая в то же время индивидуальное поднормативное регулирование общественных отношений (I.19.1.).

Правоотношения являются первым и притом важнейшим шагом в реализации общих программ поведения, заложенных в нормах. Правоотношения представляют собой главное средство, при помощи которого нормы воплощаются в жизнь, инструмент перевода (переключения) общих моделей поведения в плоскость конкретных мер поведения — субъективных прав и юридических обязанностей для данных субъектов. Правоотношение свидетельствует, что перед нами — точно определенные лица, которые что-то в юридическом отношении могут и что-то должны.

Акты реализации прав и обязанностей — это юридически значимые результативные действия субъектов, в которых реально осуществляются выраженные в правах и обязанностях меры поведения-возможности и требования. Здесь действие МПР завершается, происходит перевод общих предписаний юридических норм (на стадии правоотношения — конкретизированных в правах и обязанностях) в то фактическое, реальное поведение, на которое направлена воля законодателя [11] Ю.Г. Ткаченко рассматривает правоотношение в качестве «модели», да притом такой, которая является средством индивидуального воздействия на поведение людей (см.: Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980, с. 106–107, 123). Это вполне логично привело автора к выводу о том, что правоотношения принадлежат к основе МПР. Тем самым в трактовке Ю. Г. Ткаченко из механизма выпало срединное звено со всеми специфическими функциями, ему присущими, и МПР оказался состоящим из двух основных частей: 1) моделирования поведения субъектов, 2) фактического поведения (там же, с. 124–125). Вместе с тем Ю.Г. Ткаченко при освещении МПР высказала ряд интересных соображений, в том числе о «регионах» правовых средств, связанных с передачей правовой информации (там же, с. 126–128).

.

Схема 16. Элементы механизма правового регулирования (МПР)

3. Подсистемы в МПР.

Выделение главных элементов МПР, помимо того что позволяет очертить специфические функции на каждой стадии процесса правового регулирования, дает возможность сгруппировать правовые явления и, связав их с тем или иным из основных звеньев, найти им свою, соответствующую их природе клеточку, условно говоря, в периодической системе элементов правовой действительности.

Каждый основной, узловой элемент МПР вместе с примыкающими к нему элементами представляет собой своего рода подсистему, в рамках которой правовые явления функционируют в единстве и во взаимосвязи. Через подсистемы в МПР вовлекаются и такие правовые явления, которые, строго говоря, находятся за пределами правового регулирования, в частности юридический инструментарий, опосредствующий правотворчество. Следовательно, при таком подходе понятие МПР становится еще более теоретически значимым, емким, дающим инструментальный (анатомический) срез всей правовой действительности.

Читать дальше