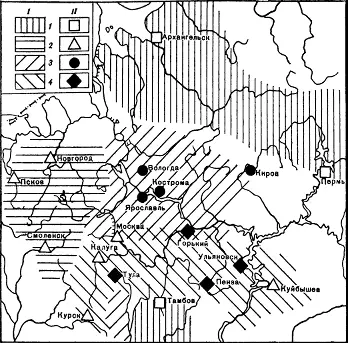

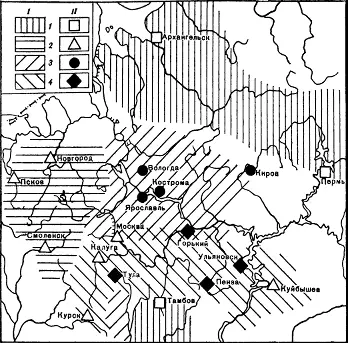

Четыре очерченных массива — это четыре историко-географических слагаемых России: земли суздальско-владимирские, псковско-новгородские, северные и, наконец, земли нового (с XVI—XVII вв.) освоения; фамилии, возникая, распространялись в рамках сформировавшихся к тому времени территориальных общностей.

* * *

Вне рассмотренной территории картина иная. Основное заселение русскими юго-востока европейской части страны продолжалось на всем протяжении XVII—XIX вв. и шло со всех ранее освоенных территорий. Поэтому там отразились и переплелись черты всех «старых» зон. На всем юго-востоке теперь часта фамилия Попов, хотя от основного ее массива расстояние огромно. На север от Тамбовской обл. в Старо-Юрьевском р‑не, в Балашовском р‑не Саратовской обл. и многих других она чаще всех, так же как и в городах Липецк, Тамбов, Волгоград, Астрахань (хотя и не с таким перевесом, как в Архангельске). Во многих городах (Куйбышев, Саратов, Ростов и те семь городов Сибири, по которым сделаны подсчеты) преобладала фамилия Иванов, всюду на территориях позднего русского заселения часты Кузнецовы (карта 1).

Фамилии «чемпионки» взяты только как наиболее наглядный пример. В зонах, «представительницами» которых они здесь послужили, часты и другие фамилии, образуя своего рода территориальные содружества. На Севере по частоте распространения за Поповыми и Кузнецовыми следуют Шестаковы, Некрасовы, Семаковы (нередко Симаковы), только на Севере бытовали Анциферов, Трапезников (теперь, конечно, их можно встретить где угодно). На северо-западе Иванову сопутствуют Васильев, Федоров, Петров. В Северном Поволжье спутники Смирнова — Волков, Соколов и, как и на севере (но реже), Некрасов. С зоной преобладания Кузнецовых связаны Новиковы, Гришины.

Разумеется, нельзя ожидать полного совпадения ареалов. У каждой фамилии свои границы, образующие на карте пучки линий. Ведь и черты, слагающие диалект, не распространены одинаково; самый яркий пример — граница, отделяющая аканье от оканья, не совпадает с границей между взрывным и фрикативным произношением г .

Карта 1. Зоны преобладания основных русских фамилий

1 — Попов; 2 — Иванов; 3 — Смирнов; 4 — Кузнецов; I — сельское население; II — городское население

Некоторые фамилии распространены «поперек» очерченных зон. Например, Морозовы с наибольшей частотой встречаются от Иванова и Шуи до Москвы, реже — на юг; Соколовы — чаще в Поволжье, Широбоковы — в Сибири и т. д.

Много фамилий местных, часть которых узколокальна. В Кромском р‑не Орловской обл. больше тысячи человек с фамилией Лежепеков, не встреченной больше нигде (кроме областного центра). В Моршанском р‑не Тамбовской обл. — тысячи Коротаевых, в Хоботовском р‑не — Стрельниковых; на Вохме (северо-восток Костромской обл.) часта фамилия Тюляндин. Три примера по Кировской обл.: Лекомцевы многочисленны к юго-востоку от Кирова — в Фаленском р‑не и соседних селениях Богородского р‑на, в большинстве других районов этой фа милии нет (в областном центре она, конечно, представлена); фамилия Дворяшин сконцентрирована в Слободском р‑не (подсчет Т. В. Ларуковой) севернее Кирова, а фамилия Мутных часта лишь в одной части Богородского р‑на (южнее Кирова). Иногда локальные фамилии совсем малочисленны, а некоторые охватывают тысячи человек.

К этому можно добавить фамилии, образованные от топонимов, на каждой территории — свои. На Севере многочисленны Карельские (фамилия не этнична, а территориальна — слово карела означало вообще «западная сторона»), фамилии Едомские (несколько селений Едома из нарицательного слова со значением «отдаленное место»), Мехряковы, Военгские (по речкам Мехра, Военга), Онегины носят сотни лесорубов и сплавщиков на Онеге и др. Из топонима произошла и упомянутая фамилия Лекомцев — отчество от лекомец — «житель Лекмы» (р. Лекма в бассейне Вятки течет из Удмуртии вблизи Фаленского р‑на). Впрочем, географическое происхождение этих фамилий лежит на поверхности, да и составляют они лишь малое меньшинство.

Важнее географии лексических основ фамилий география их форм — тут счет идет не на тысячи, а на миллионы людей.

Господствующие форманты русских фамилий не региональны, а повсеместны. Но даже и их частотность не всюду одинакова. Кажется таким нейтральным формант ‑ский [82] Своеобразная функция суффикса ‑ск‑ затрудняла его определение. Объявили его даже как суффикс, обозначающий «коллективную принадлежность», но тогда как же морской берег , царский сын и проч., какому коллективу морей или царей они принадлежали? Вместо подобных натяжек мной предложено на Международном симпозиуме по этимологическим исследованиям определить эту функцию как наличную принадлежность. Качественные значения прилагательных с формантом ‑ск‑ тоже очень ранние, но все же они вторичны.

, а между тем образованные им фамилии охватывали в Холмогорском у. Архангельской губ. (1897 г.) 4,1% всех крестьян, а в Епифанском у. Тульской губ. (1900 г.) — 0,5% — разница велика. В городах фамилии на ‑ский встречаются гораздо чаще, чем в сельских местностях, в силу социально-исторических истоков этой формы фамилии [83] Там же. С. 206—209.

. Во всей Средней России реликтами стали фамилии в форме бессуффиксальных прилагательных на ‑ий , ‑ый , ‑ой , некогда частые (Толстой, Жидкий). У рус ских они сохранили свои позиции только на Севере, сберегшем много архаичных черт; носители этих фамилий составляли в Холмогорском и Шенкурском уездах почти 2% населения, в дальнем Мезенском у. — 2,5% (1897 г.), среди которых Борзой, Нагой, Седьмой, Узкий, Черный и др. На всех остальных русских территориях они единичны. Фамилии в этой форме сохранились у украинцев.

Читать дальше