Хорошо, когда экранное изображение покрывают компьютерные тексты. Тексты, взятые не в их собственном значении, в отрыве от семантики, когда важна пластика текста, его материальность, форма. Пластика текста – виртуальная пластика. Взаимодействие виртуальной пластики экранного текста и как бы реальной пластики киноизображения мне наиболее интересно. Будто бы текст нанесен на некое переднее стекло, и ты понимаешь, что вот эта материальность текста ближе и реальнее, чем углубленное пространство “за стеклом”, где разыгрывается действие. Ты понимаешь, что пространство, где действуют персонажи, конечно же, – выдуманное. А титры, текст, ими образованный, – абсолютно материален и реален, он ничего не имитирует. А в глубине – имитационное, нереальное пространство [167].

На таком экране иллюзия трехмерного мира прямо зависит от материальности букв на поверхности медиума. Поверхность эта во всей ее плотности и ощутимости должна быть как бы прорвана, чтобы возник мир фикции. Речь идет о действительном переходе из одного мира в другой.

Экран – это удобная метафора. В действительности же медиум, который имел для Пригова характеристики такого экрана, – это бумага. Бумага играет в мире Пригова совершенно особую роль. Почти все его изобразительные работы выполнены на бумаге и часто включают в себя слова, буквы, надписи. Бумага широко присутствует и в его перформансах. Но и для словесных текстов бумага имела далеко не служебный характер. Хорошо известно, что Пригов оформлял циклы своих коротких текстов в небольшие самодельные машинописные книжицы, часто небрежно сделанные. И хотя его творчество относится к эпохе самиздата, эти книжечки – не просто единственно доступный способ распространения текстов. В них важна материальность, качество машинописного шрифта (часто третья-четвертая копия, сделанная под копирку) и т. д. Нет сомнений, что изготовление этих книг во многом мотивировалось потребностью превратить текст в физический объект, который «абсолютно материален и реален, и ничего не имитирует».

Интерес к материальности бумаги может быть отчасти понят через метафору листа, которую приводит Соссюр в «Курсе общей лингвистики», когда говорит о структуре знака:

Каждый языковый элемент представляет собою arriculus – вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия. Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную [168].

Соссюр, конечно, стремится показать, что мысль и звук неразделимы. Но эта метафора привносит в его логику, вероятно, непредвиденные им элементы. Поскольку звук и мысль находятся на разных сторонах листа, они принадлежат разным мирам и могут встретиться, только если вывернуть бумагу наподобие ленты Мебиуса. Поскольку каждый языковый элемент – это «вычлененный сегмент», то сами границы этого сегмента парадоксально определяются элементом, который находится на недоступной оборотной стороне листа. Единственная возможность осуществить взаимное членение звука и мысли – это разрезать бумагу. Только этот разрыв бумаги и позволяет знаку состояться как arriculus’у.

Но именно разрез, разрыв поверхности и делает материальность медиума существенной и вводит агрессивный элемент жеста в процесс артикулирования значения. При этом жест тут имеет смысл проникновения, перехода от одной поверхности к другой, значение транзитности .

У Соссюра есть еще одна метафора знака:

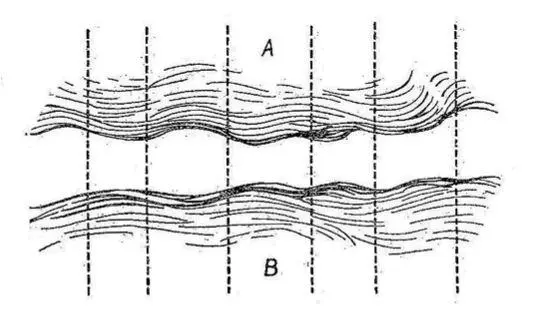

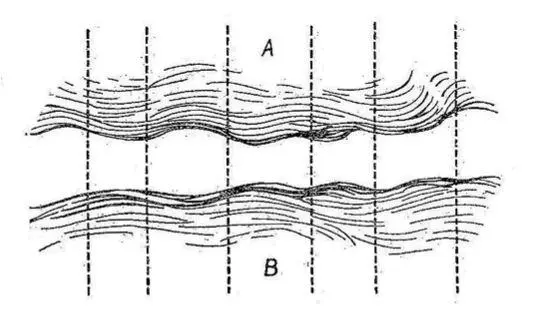

Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это – не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы (Ил. 20):

Ил. 20

‹…› Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни «спиритуализации» звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что соотношение «мысль – звук» требует определенных членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти‐то волны и могут дать представление о связи или, так сказать, о «спаривании» мысли со звуковой материей [169].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу