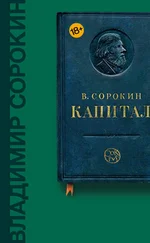

На этот путь, еще недавно маргинальный, но высоко ценимый в концептуальных кругах и за рубежом, Сорокин вступил в качестве драматурга и сценариста. Некоторые из его фирменных шоковых эффектов перешли в новые жанры. Правда, изменилась логика ситуации: претензию на неописуемость и беспрецедентность стало высказывать все большее число наших сограждан – и с этим теперь уже нельзя не считаться.

В этой связи интересно постепенное выветривание раннего фекального пласта из сорокинских текстов. Говно первоначально функционировало в его текстах как знак автоматического коллективизма, именуемого «нормой» и связанного с недавним деревенским прошлым большинства советских людей. В 1990-е годы «норма» перестает потребляться по единым, предписанным свыше принципам. Каждый начинает производить свою «норму» внутри себя. В прошлом экзогенная, она становится эндогенной и вызывает ассоциации уже не с говном, служившим символом предшествующего периода, а с массово совершаемыми актами трансгрессии, обладающей в переходный период как индивидуальными, так и остаточными коллективными чертами. Говно из «Писем Мартину Алексеевичу» (пятая часть «Нормы») еще полностью коллективное и речевое, оно пренебрегает принципом противоречия – «я срал на тебя», «я срать с тобой рядом не сяду» – ради высшей праведности, которая, правда, никогда не называется. Оно совершенно нефизиологично. Напротив, говно, которое Майк из сценария фильма «Москва» выкачивает с помощью насоса из перевозчика черного нала Льва, сугубо физиологично. Будучи результатом чего-то среднего между пыткой и «опусканием», оно просто разбрызгивается, вылетая из индивидуального ануса вовне, не создавая никакой коллективной связи. Эти новые фекалии, по сути, такая же собственность, как и деньги, не случайно одно обменивается на другое (выдержав пытку, Лев получает право не возвращать Майку триста тысяч долларов). На последнем витке сорокинской литературной спирали начинает срабатывать психоаналитическое сближение денег с фекалиями, на которое в «Норме» и других ранних текстах был наложен принципиальный запрет. От поглощения «нормы» нельзя было откупиться никакими деньгами, от ее употребления не было освобождено даже большинство диссидентов; им при этом, правда, разрешалось морщиться и ругаться. Другими словами, в советские времена акт поедания «нормы» определял социальный статус человека и его самооценку – поэтому от него и нельзя было откупиться (крайне редки были те, кому такая идея приходила в голову). Шестидесятники были последним советским поколением «нормы». Нелюбовь к ним Сорокина, высказываемая им в интервью последних лет, видимо, объясняется тем, что литература еще представляется им социальным ритуалом, своеобразной прикладной футурологией, эффективность которой можно оценивать с точки зрения содержания. Концептуализм в понимании Сорокина состоит в том, что литература – это «знаки на бумаге» и ничего больше. Отрицание какой-либо социальной роли литературы странным образом сближает его с Набоковым, хотя последний учреждает вместо социальной ангажированности культ детали и мастерства, от которого автор-концептуалист также стремится дистанцироваться (другое дело, насколько это ему удается).

В некоторых ранних сорокинских текстах предпринимается попытка создать на основе соцреализма настоящий новый язык, о содержании которого читатель может догадываться по аналогии с технологическими и идеологическими штампами. Немало таких слов есть в финале рассказа «Геологи», в пьесах «Доверие» (1987), «Юбилей» (1989) и в «Норме». Этот заново изобретаемый им язык не только маркирует дистанцию писателя от идеологии, но и способствует ее восприятию как ритмизованного шума, смысл которого вовсе не обязательно понимать, если вы овладели его формой. Талант писателя заключается в создании у читателя впечатления достоверности таких шумовых языков, языков-криков, состоящих из набора фонем (как в конце «Писем Мартину Алексеевичу»), языков-плачей, незаметно переходящих в пародию на плач (например, в рассказе «Обелиск»). Эти языки необходимо двойственны, будучи, с одной стороны, принадлежностью коллективного тела, а с другой – снабженные косвенными признаками концептуального авторства. Именно они лучше всего обеспечивали авторскую «вненаходимость» в ранних текстах писателя. Но рай неприемлемости – увы! – всегда слишком хрупок, и наше пребывание в нем зависит от ряда неконтролируемых, привходящих обстоятельств. Принцип производства сорокинских языков отличается от заумной речи тем, что их прототипы существуют в социуме и приглашают нас их опознать. Оригинальна в них именно неоригинальность. Вооруженный этими языками, писатель долгое время был неуязвим, так как у него не было внутреннего мира и в отношении практически любого языка он мог сказать: «Твое внешнее и есть мое внутреннее. Сотри свое внешнее – и ты сотрешь мое внутреннее». Мало кто из концептуалистов так остро поставил вопрос о праве на субъективность и дал на него столь однозначно негативный ответ: субъекта надо искать не в тексте. Дистанция от коллективной речи проходит внутри этой речи. В этом варианте соц-арта искушенность пишущего напрямую связана с его наивностью, является ее продолжением. Сорокин культивирует в себе эту наивность, хорошо подмеченную И. Смирновым, наивность, позволяющую ему заглянуть в механизм коллективной речи глубже, чем это удавалось более искушенным литераторам. Значимость первых текстов писателя неотделима от их социальной невостребованности. Иногда они вызывали нравственное осуждение даже в кругу его друзей, концептуалистов старшего поколения. Больше десяти лет он умудрялся создавать не создавая и лучше других пользоваться преимуществами ситуации, когда шанс давался в первую очередь коллективной субъективности и ее агентам. Он научился присваивать атрибуты коллективного субъекта на очень высоких этажах абстрактности, противопоставляя ему не более развитую личность, как это делают философы, а его же самого в его предельных проявлениях, ускользающих от сознательного контроля. Из речи неожиданно вываливалось тело или как бы сам собой вскрывался ее тщательно законспирированный пласт. Он поместил свой рай в ад коллективных тел, в их не устающую шокировать изнанку, более десяти лет оставаясь неприемлемым и одновременно невозмутимым.

Читать дальше