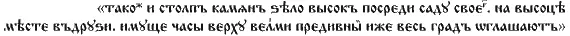

Об этом же сообщается и в житии Евфимия в перечислении его строительных предприятий: « тако жи столпъ камѧнъ ѕѣло высокъ посреди садϫ свое г ҃. на высоцѣ мѣсте въдрϫsи. имϫще часы верхϫ вел ʃми предивнӹ иже весь градъ ѡглашаютъ»* [ВМЧ, Март 1—11: л. 338d—339a].

* В оригинале:

Прагматическую функцию кремлевским башенным часам приписывал Иван Забелин, а затем его точку зрения повторяли и другие исследователи. Забелин писал: «С распространением города и особенно большого посада, впоследствии Китай-города, где сосредоточивалась торговля и всякого рода промышленность и где, следовательно, знать время для всякого было необходимостью, – потребовалось устроить часы и на пользу всех обывателей. Вероятно, прежде всего такие, собственно городские часы были поставлены на Спасских или Фроловских воротах, на самом видном месте для торговых и промышленных людей. А так как Кремль построен треугольником, то весьма удобно было и с других двух сторон открыть городу показание времени, тем более, что в этом очень нуждался и дворец государев, назначавший всему час и время, когда приезжать видеть пресветлые очи государевы, когда собираться в думу, на выход, на обед, на потеху и т. д. Кроме того, расположенные таким образом башенные часы с большим удобством показывали время и для всех служб и должностей обширного дворца» [Забелин 2000: 111–112]. Никаких доказательств такого использования башенных часов Забелин не приводит. Строгого нормирования рабочего дня не было ни во дворце, ни на посаде, а для временной ориентации достаточно было, как и в традиционной культуре, астрономического времени. Стоит заметить, что и часы ставились в соответствии с астрономическим временем: на рассвете счет начинался с первого часа дня, а на закате – с первого часа ночи. Часы могли быть дополнительным ориентиром, но никак не основным, и поэтому по функции не были тождественны городским часам западного средневекового урбанистического общества.

Весьма выразительно в этом отношении описание уже упоминавшихся первых московских часов в Троицкой летописи: «Въ лѣто 6912, Индикта 12, Князь Великïй замысли часникъ и постави е на своемъ дворѣ за церковью за Св. Благовѣщенïемъ. Сïй же часникъ наречется часомѣрье; на всякïй же часъ ударяетъ молотомъ въ колоколъ, размѣряя и разсчитая часы нощныя и древныя; не бо человѣкъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно и самодвижно, страннолѣпно нѣкако створено есть человѣческою хитростью, преизмечтано и преухищрено. Мастеръ же и художникъ сему бѣяше нѣкоторый Чернецъ, иже отъ Святыя горы пришедый, родомъ Сербинъ, именемъ Лазарь; цѣна же сему бѣяше вящьше полувтораста рублевъ» [ПСРЛ XVIII: 381].

Ср. замечания Э. Леруа Ладюри, развивающие давние наблюдения М. Блоха: «En fait de peur de l’an Mil, que s’est-il passé? A peu près rien. Sauf pour quelques religieux, du reste hommes d’élite {…} Le premier texte sur la soi-disant terreur de l’an Mil fut rédigé plus d’un siècle après les événements, au début du XIIe siècle {…} [L]a plupart des gens, 98 %, en l’an Mil, étaient illetrés. Ils ignoraient qu’il y eût un an Mil, et qu’ils y vécussent. Disons que la grande masse des contemporains de l’an Mil, presque tous paysans ou ruraux, voire simples citadins, ignoraient qu’il y eût un an Mil {…} Ils vivaient le temps comme nous buvons le vin, car la plupart du temps {…} nous ne nous intéressons point а l’année précise du contenu de la bouteulle, sauf quand le buveur est aussi un connaisseur» [Leroy Ladurie 1999: 1–2], ср. еще [Russell 1990; Gouguenheim 1999]; возражения Р. Ландеса [Landes 2000], интересные сами по себе, игнорируют проблему калькуляции. О том, что варварские нашествия или губительные эпидемии могли наводить на мысль о скором конце света христиан, принадлежавших образованной элите, мы можем заключить, опираясь на многочисленные свидетельства. Так, св. Григорий Великий в конце VI в. полагал, что знаки приближающегося конца стали более различимы, чем они были когда бы то ни было, и призывал свою паству избрать путь строгого благочестия в предвидении скорого Страшного суда (см. [Markus 1997: 51–54]). Насколько действовали такие призывы (ср. их многократное повторение в Словах на Евангелие – Liber I: I.1; I.5; IV.2: Liber II: XXVIII.3; XXXV.1–3 – PL, 76, col. 1078BC, 1080B—1081A, 1090BC, 1212B—1213A, 1259B—1261C), как они распределялись по социальным группам и до какой степени живущие ото дня ко дню массы необразованных христиан были подвержены тем же страхам, установить – из-за скудости данных – куда сложнее.

«Диалоги» Григория Великого обычно датируются 590-ми годами, а деятельность ирландских монахов (св. Колумбана) – серединой VII в. При такой датировке интерес к загробному искуплению грехов предваряет изменение в покаянной дисциплине. Подобная последовательность вполне осмысленна: страх перед посмертным наказанием обостряет внимание к повседневным грехам, побуждает верующего к их исповеданию (отсюда тайная исповедь) и к делам покаяния, соразмерным прегрешению. Последний момент вводит идею калькуляции (тарифа), которая и реализуется в использовании механизма, сходного с штрафами в германском уголовном праве (Wergelt – ср. существенные оговорки относительно происхождения тарифицированного покаяния из системы штрафов в [Vogel 1994a: 294–295]). Подлинность «Диалогов» Григория Великого может, однако, ставится под сомнение (см. [Clark 1987]); наполняющие их истории о чудесах, загробной судьбе и «проточистилище» относятся в этом случае на счет анонимного «диалогиста», составившего «Диалоги» во второй половине VII в. [Ibid.: 646–650]. Гипотеза Кларка не представляется вполне убедительной, поскольку приводимые им доказательства допускают иную интерпретацию, а основная интуиция (согласно которой образованный и рациональный в своем богословии понтифик не мог сочинить коллекцию легенд с сомнительными чудесами, характерными для вульгарной «народной» религиозности) кажется анахронистической, поскольку рационализм VI в. нисколько не похож на рационализм современного исследователя. Если, однако же, принимать гипотезу Ф. Кларка, тогда именно введение тарифицированного покаяния можно рассматривать как первый шаг, за которым следует перенесение калькуляции искупления из земного существования в потусторонний мир. И эта последовательность достаточно правдоподобна: детальный расчет проступков и наказаний актуализирует мысль о неоплаченных долгах и подводит к идее посмертной расплаты. Существенно, что два рассматриваемых момента – загробное искупление и тарифицированное покаяние – являются соотнесенными. Следует, впрочем, отметить, что идея меры в наказании за грех присутствует и в каноническом покаянии и может эксплицитно формулироваться задогло до появления тарифицированного покаяния, ср., например, у Цезария Арльского («pro modo et numero et mensura peccati etiam penitentiae quantitas metienda est» – Sermo 108 [Morin 1937: 431]).

Читать дальше