Все эти наблюдения справедливы, но лишь отчасти. Выявление набора интонационных структур, которые могут служить некоей «приметой стиля», безусловно, полезно для создания усредненной модели просодического строя академической публичной речи на фоне других речевых жанров, что, в свою очередь, необходимо в практике обучения публичной речи на английском языке. Однако в риторическом контексте такой подход представляется весьма упрощенным. Во-первых, как мы уже отмечали, в сферу рассмотрения включаются лишь те интонационные структуры, которые непосредственно реализуют главную цель оратора, в то время как все сопутствующие риторические задачи и средства их реализации остаются вне поля зрения. Например, ни одна из приведенных классификаций интонационных структур не упоминает средний ровный терминальный тон, который, по нашим наблюдениям, относится к числу наиболее частотных как один из индикаторов «разговорной тональности». Во-вторых, при выделении «типичных интонационных структур» не учитываются конкретные риторические факторы, такие как размер аудитории, форма изглашения, темперамент и индивидуальный стиль оратора, характер его взаимоотношений со слушателями, место высказывания в аргументативном акте. Иными словами, выделение набора частотных или типичных интонационных структур может дать лишь общую картину, или абстрактный инвариант без учета многообразных модификаций просодических моделей, связанных с природой риторического дискурса.

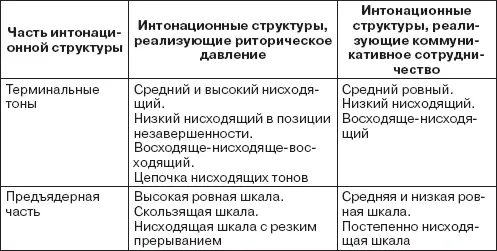

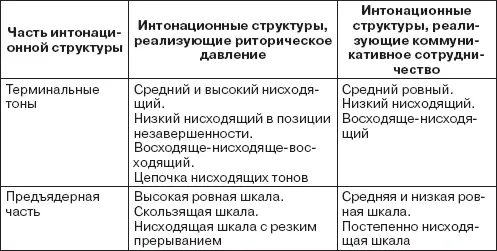

Для того чтобы обобщить и систематизировать полученные в ходе нашего исследования данные, все наиболее частотные интонационные структуры были объединены в две группы в соответствии с их риторической направленностью. В первую группу вошли интонационные структуры, реализующие риторическое давление и способствующие осуществлению убеждающего информирования. Вторая группа включает интонационные структуры, обеспечивающие коммуникативное сотрудничество между участниками риторического дискурса (табл. 1.2).

Чередование риторических стратегий давления и сотрудничества, при котором перцептивно яркие интонационные структуры сменяются сглаженными контурами, придает динамику риторическому дискурсу и во многом определяет его фоностилистические особенности.

В заключение следует еще раз отметить, что «смешение фонетических стилей» является характерной особенностью современного академического дискурса, что, однако, не меняет его фоностилистического статуса, который определяется главной целью публичной речи, состоящей в реализации убеждающего информирования. Как мы уже отмечали, в современной британской академической публичной речи присутствуют просодические маркеры всех фоностилей (академического, информационного, художественного, публицистического), при этом особое значение имеют элементы разговорного стиля. В табл. 1.3 представлены некоторые просодические характеристики академической публичной речи, свидетельствующие о ее фоностилевой неоднородности.

Таблица 1.2.

Интонационные структуры в академической публичной речи

Представленные в таблице просодические характеристики в совокупности создают особую интонационную стилизацию академической публичной речи.

Обобщая наблюдения, полученные в ходе исследования, следует отметить, что просодические контрасты разного рода и различной функциональной направленности являются имманентным свойством просодического строя звучащего монолога. Как известно, именно контрастное противопоставление позволяет установить лингвистическую значимость и функциональную нагрузку просодической единицы и отдельных просодических признаков. В контексте настоящей работы важным представляется выдвинутое Ю. А. Дубовским положение о том, что «для просодических контрастов необходимо широкое поле деятельности – от ритмогруппы до текста в целом» [Цубовский, 1983, с. 57]. В связи с тем что целью исследования является создание целостного представления о просодии публичной речи, особое значение приобретает выявление контрастов «более общего порядка», которые особенно «важны для целей коммуникации» [Там же]. К числу таких контрастов относятся просодические контрасты, которые реализуются на уровне высказывания, диктемы и целого текста.

Таблица 1.3.

Читать дальше

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-thumb.webp)