А. С. Пушкиным и Ф. М. Достоевским были вновь открыты людям и «переведены» на современный им русский литературный язык многие законы мироздания, о которых говорит Священное Писание. Однако между этими двумя гениями русской литературы стоит фигура Н. В. Гоголя. Всегда однозначно высоко оценивая его художественное дарование, Достоевский, подобно многим современникам, настороженно-недоверчиво относился к последним сочинениям своего великого предшественника, прежде всего – к «Выбранным местам из переписки с друзьями» (1847). Морализаторский тон «Переписки» давал основание читателям укорять её автора в неискренности. Однако настоящей неискренности, то есть обмана или лицемерия, здесь всё же не было. Но была резкая фальшивая нота, услышанная многими. Вероятно, её причиной стало то, что стремительно вышедшая на духовное поприще мысль Гоголя не смогла найти себе нужную форму. Именно явное несоответствие открыто религиозного содержания последних сочинений автора «Ревизора» их художественной форме вызвало упрёки в неискренности и в желании поучать окружающих.

На наш взгляд, форма и содержание «Переписки» свидетельствуют о том, что главной и единственной целью Гоголя было желание напомнить современникам об истине , открытой Христом. Писатель сам обрел её путём долгих и трудных исканий и теперь спешил рассказать о ней своим современникам. Желая сделать слово Божие близким и понятным, Гоголь вывел его из пространства церковно-славянского языка, но так и не смог найти для него новую форму. И обнажённое слово стало, по выражению Достоевского, «влачиться по улице», сделалось объектом презрения и поругания.

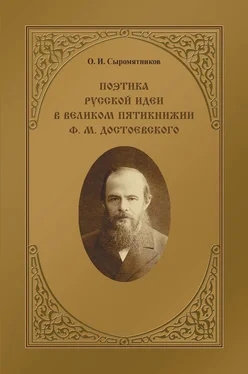

Достоевский, опираясь на открытия Пушкина и критически переосмысляя тяжкий опыт Гоголя, искал и в конце концов нашёл средства художественного выражения евангельского Откровения. Их исследованию и посвящена книга О. И. Сыромятникова, одним из важнейших наблюдений которого над поэтикой великого пятикнижия является то, что личная судьба героев Достоевского прообразует судьбу всего русского народа. Точнее, его наиболее «пассионарной» части – интеллигенции. Такое значение интеллигенции обусловлено не её статусом, образованием или культурой, а реальной возможностью воздействовать на жизнь всех остальных слоёв народа. Интеллигенция, аристократия находится во главе общества и государства. Она обладает реальными средствами управления ими и подобна рулю большого корабля, вся многотонная громада которого послушна малейшему колебанию ничтожной по сравнению с ним дощечки руля.

Эта историческая роль интеллигенции является её атрибутивным свойством, а потому принадлежать к ней должны лишь самые лучшие представители народа. Нравственность человека, уверен Достоевский, вытекает из религиозных убеждений, но именно интеллигенция ко второй половине XIX века оказалась почти полностью лишена этих убеждений. Свою духовную жажду она пыталась удовлетворить не из источников народного духа, а из мутных ручьёв западноевропейской философии, и скоро оказалась заражена «трихинами» атеизма, эгоизма и гордыни. В то же время «простой» народ, по наблюдению Достоевского, ещё обладает сильным духовным иммунитетом и потому не только не нуждается в спасении, но сам может помочь гибнущей интеллигенции. Поэтому героями Достоевского становятся студенты, дворяне, помещики, идущие к Истине путём обретения духовного единства с народом в православной вере.

Достоевский напоминает интеллигенции об её историческом призвании и указывает на огромную ответственность, лежащую на ней перед народом, историей и Богом. Он не устаёт повторять, что главными причинами всех бед интеллигенции и ошибок, совершаемых ею, являются гордость, эгоизм и своеволие. Интеллигенции действительно много дано (она образованна, имеет доступ к мировой культуре), но это дарование – не награда, а поручение, об исполнении которого рано или поздно обязательно придется дать ответ. Об этой ответственности перед будущим и предупреждает Достоевский своих современников.

Сергей Владимирович БЕЛОВ, лауреат премии Правительства РФ, академик Академии гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры РФ, член Союза российских писателей, член Международного общества Ф. М. Достоевского

Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии.

Читать дальше