Особенно интересно, что конец семидесятых – это время новых женских образов, появления на первом плане женщины – прежде всего в кино: «Время желаний», «Старые стены», «Москва слезам не верит», «Странная женщина», «Сладкая женщина», «Тема», «Прошу слова». Это довольно горькая и трагическая вещь. Почему женщина становится главной героиней? Потому что мужчины уходят на второй план. Ещё Добролюбов писал, что женщины в России становятся сильными, когда мужчина слишком гибко и робко встраивается в социальную иерархию.Вот и в этой книге, пожалуй, самый интересный образ – это Бета. Почему она Бета? Не только потому, что она Эльжбета, а потому что бета традиционно следует за альфой и как бы всегда остаётся на втором плане. А вот Бета, с её решительным мужским шагом, с её высоким ростом, с её радикализмом в суждениях, она наиболее здесь симпатичный человек. Конечно, когда ошеломлённый её предательством Юдин ищет, в чём корень зла, он сначала ей приписывает все ошибки. Потом оказывается, что она обладает гораздо более тонким и точным нравственным чутьём, чем он. То есть история этой женщины, само появление её, – это очень важный литературный симптом. Там есть замечательная фраза про неё: « Хороша она или нет, я сразу не понял, скорее значительна ». И важно, что из жизни героя она совершенно вытесняет влюблённую в него Ольгу. Ольга просто влюблена, она добра, она трогательна, но она просто влюблена, она легко сдаётся на его ухаживания, её не надо уговаривать. А когда выгорает её чувство, она так же легко его покидает, уезжает, выходит замуж за военного и рожает дочку у себя в Саратове. То есть у неё нет на самом деле вот этой глубины. А Бету надо осаждать долго, она женщина сильная, принимающая точные решения, нравственно точные в том числе. Поэтому обращение к образу сильной женщины – это ещё одна важная черта эпохи. Я боюсь, что из всего романа в читательской памяти остаётся прежде всего Бета в её чёрном свитере и пуховом платке, потому что это тот образ сильной героини, по которому всегда так тосковала преимущественно мужская русская литература.

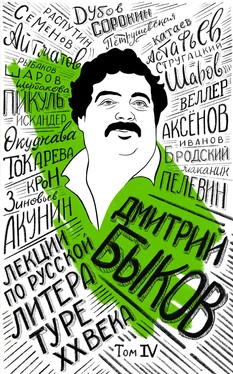

Валентин Катаев

«Алмазный мой венец», 1978 год

Настал 1978 год, и Валентин Катаев в шестом номере «Нового мира» издал «Алмазный мой венец». Это вторая книга Катаева после «Травы забвения», которая в поле нашего зрения уже попадала. Ничего принципиально нового с его литературной манерой за это время не случилось. После революционного, отменившего всё его прошлое писание «Святого колодца» 1966 года он так и продолжает работать в эстетике «мовизма», или «плохизма», как он его обозначил. Пишет он очень хорошо, ничего как раз «мове» в этом нет, а «мовизм» – это его пренебрежение к канону: как левая нога захочет, так и написано.

На самом деле проза Катаева довольно сложно устроена. Она строфична, текст движется крошечными абзацами, как строфами, – это такая стансовая культура. Не нужно возводить это к фрагментарности Розанова – ничего розановского в этом нет, это именно попытка вернуться к своему поэтическому прошлому– начинал-то Катаев со стихов. Стихи же он пишет в строчку, чтобы граница между стихами и прозой размывалась. Это поэтическая проза, проза поэта, лирика, со свободным перескакиванием с предмета на предмет: вот как поведёт, как повелит вдохновение, « моя свободная мечта », по-блоковски, так и будет написано. Сюда вкрапляются цитаты из газет, услышанные по радио словечки, поток сознания – это такая свободная литература, сочетающаяся с абсолютной пластической силой и строгостью описаний, с великолепной самодисциплиной: то есть это не произвол, это именно свобода. И, конечно, ранняя проза Катаева уже поражала мастерством описаний, пластической, почти набоковской точностью, а иногда и Набокова превосходящей, но главная его тема там не набоковская, а бунинская – мучительная тоска по проходящей жизни, по изживанию её, потому что ничего не остаётся. Помните, как в «Траве забвения» вот это: «…Московское время десять часов. В эфире эстрадные мелодии… Неужели всему конец?» Всему конец, жизнь заканчивается ежесекундно, и ежесекундно отмирает что-то в душе. И эта хроника отмирания, дикая тоска по времени, по молодости пронизывает всю старческую прозу Катаева, и в огромной степени «Алмазный мой венец».

Я хорошо помню, как мне было десять лет и мать привезла на дачу этот номер «Нового мира», уже ходивший из рук в руки. Я прочёл его за сутки. Это сенсационная книга. Уже тогда я очень интересовался всем этим, и мы со старшеклассниками, с которыми я дружил, вместе отгадывали, кто там спрятан под каким псевдонимом. «Алмазный мой венец» – это книга, которую за всю, пожалуй, историю катаевской литературной работы, если не считать повесть «Уже написан Вертер», сразу заклеймили как антисемитскую, «Алмазный мой венец» – это книга, которой прилетало больше всего. Потому у Катаева, его называли и циником, и приспособленцем, и как хотите, но у него была неплохая репутация: не только потому, что он помогал Мандельштаму и Булгакову, а потому, что он хорошо писал. В России за это прощают многое, как прощали Алексею Николаевичу Толстому его цинизм и то же самое приспособленчество. Но «Венец» какую-то чашу переполнил. Давид Самойлов тогда писал Лидии Чуковской, переписка их ныне опубликована: « Прочитал я его «Алмазный венец». Это набор низкопробных сплетен, зависти, цинизма, восторга перед славой и сладкой жизнью. А завёрнуто всё в такие обёртки, что закачаешься. Это, конечно, на первый взгляд. Выручает ассоциативный метод и дешёвые парадоксы. Но ведь клюют и на это. Говорят: очаровательно ».

Читать дальше