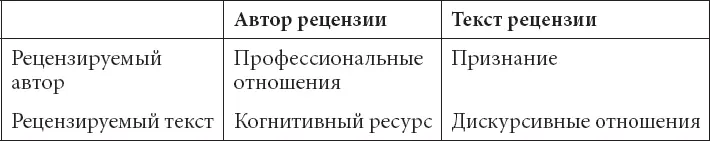

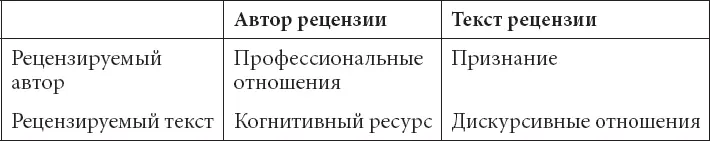

В статье, опубликованной двумя годами позже, Алеся Зуккала, Маартен ван Зоммерен и Мауритц ван Беллен развивают другой подход к библиометрическому учету рецензий. Они предлагают рассматривать рецензию как мегассылку (mega-citation). Выражаемое ею отношение между когнитивной и социальной системой авторы представляют при помощи таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1. Связь между социальной и когнитивной системами науки на материале рецензии [71] Zuccala A., van Someren M, van Bellen M . Op. cit. P. 2248–2260.

Следствием этой констатации социального смысла рецензионного высказывания становится констатация его субъективной и эмоциональной насыщенности, которая исследуется сегодня уже не только методами контент-анализа, но и средствами компьютерной лингвистики (sentiment detection analysis). Сочетая машинный анализ с более традиционными контент-аналитическими процедурами, исследователи изучают рецензии в исторических журналах на предмет оценки авторами рецензий научной состоятельности рецензируемых изданий (scholarly credibility) и особенностей авторского стиля (writing style).

Эскизный очерк традиции исследования рецензий свидетельствует о том, что ее формирование связано со своего рода культурным поворотом в науковедении. Представляющие этот поворот исследования в той или иной мере объединяют следующие принципы: признание множественности дисциплин (а стало быть – необходимости их компаративного анализа) и стремление учитывать специфику социальных и гуманитарных наук; осознание значимости механизмов научной коммуникации и интерес к языку и жанрам научного письма; презумпция значения субъективности в научном творчестве, побуждающая к более адекватному определению стандартов научности. Этот поворот затрагивает даже такую основополагающую для современных систем оценки научных результатов область, как наукометрия: предпринимаемые здесь попытки включить рецензии в наукометрический анализ и разработать формализованные методики описания субъективных презумпций рецензионного высказывания (характерным образом связанные с постановкой вопросов о научной состоятельности рецензий) и качественной оценки работы журналов представляются весьма симптоматичными. Показательно также, что развитие библиометрического изучения рецензий происходит в контексте развития так называемой альтметрии (altmetrics), связанной с обращением к новым каналам формирования научного вклада (рекомендательные сервисы, микроблоги и т. д.), а также с переосмыслением механизмов отбора и оценки журнальных статей [72] Priem J., Taraborelli D., Groth P., Neylon C. Altmetrics: A Manifesto // Altmetrics. 2010. October 26. (retrieved 23.04.2016). Характерно, что альтметрия представляет собой не только исследовательскую область, но также и область разработки новых информационных ресурсов.

.

Проведенный нами анализ показывает, что рецензирование находится в нормальном состоянии кризиса жанра. Недовольство состоянием жанра и даже прогнозы о скорой смерти скорее говорят о его жизнеспособности, в пользу которой свидетельствуют и количественные параметры практики рецензирования, и многообразие ее форм, и способность встраиваться в новые режимы коммуникации. С точки зрения кризиса жанра показательно и осознание принципиальной противоречивости рецензионного высказывания (реферативность vs критика; значимость субъективной оценки vs неавторский статус текста; профессиональное высказывание vs внешняя оценка значимости научного вклада и т. д.). Перевод дискуссий о статусе рецензии в плоскость обсуждения профессиональной коммуникации открывает возможность рассмотрения практики рецензирования как показателя воспроизводства научного сообщества и, соответственно, соотношения функций рецензии с эмпирическими механизмами этого воспроизводства.

В ходе культурного поворота, который, как мы попытались показать, определяет направление развития анализа рецензий в различных дисциплинах, происходит осознание сложности социокультурной детерминации рецензионного акта, обращение к исследованию его культурной инфраструктуры. В связи с этим можно говорить о сглаживании противоречий между научными стандартами и культурной формой, которое в значительной степени и было предметом дискуссий о судьбе практики рецензирования. С одной стороны, мы наблюдаем «смягчение» жестких методик, позволяющее вписывать рецензии в горизонт наукометрического анализа, что, вероятно, будет сказываться на официальном статусе этого жанра. С другой стороны, исследование рецензий в перспективе научной коммуникации дает возможность применить формальный анализ текстов и социологическую характеристику организации рецензионной практики для анализа культуры научных сообществ, а стало быть, и для их профессиональной саморефлексии. Обращение к культурсоциологической перспективе позволит с большей систематичностью использовать рецензии для выявления конвенций оценивания в разных областях знания и национальных научных традициях, прослеживать воздействие практик оценивания на изменение представлений о науке [73] Интересный опыт такого анализа представляет собой проект анализа образа классики в литературных рецензиях, предпринятый в свое время Абрамом Рейтблатом и Борисом Дубиным ( Дубин Б., Рейтблат А. О структуре и динамике системы литературных ориентаций журнальных рецензентов (1820–1978 гг.) // Книга и чтение в зеркале социологии / сост. В. Стельмах и Н. Лобачёв. М.: Книжная палата, 1990. С. 150–176. Дубин Б., Рейтблат А. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 557–570.

.

Читать дальше