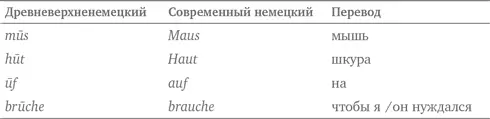

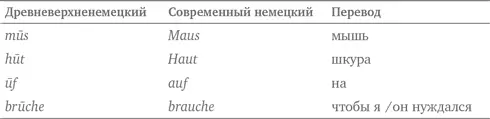

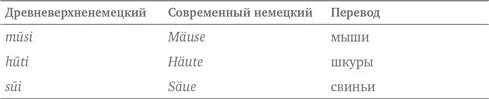

Особенно хорошо эти механизмы прослеживаются в фонетике. В качестве примера посмотрим на несколько слов древневерхненемецкого языка, на котором говорили в VIII–XI вв., и его потомка – современного немецкого языка:

Попробуем теперь ответить на вопрос: как в современном немецком языке выглядит слово 'вошь', если в древневерхненемецком оно выглядело как lūs ? Вы легко дадите ответ: Laus . Построив эту форму, вы подсознательно исходили из очень важной предпосылки: древневерхненемецкое ū во всех словах переходит в au . Вы не допустили мысли, что, может быть, в одних словах оно переходит в au , в других – в e , а в третьих – в o . Наблюдения над тем, как развиваются языки, привели лингвистов к тому же выводу: звуковая система языка изменяется не хаотично, а по строгим фонетическим законам – если в каком-то языке один звук переходит в другой, то этому изменению подвергаются абсолютно все слова, в которых содержится этот звук.

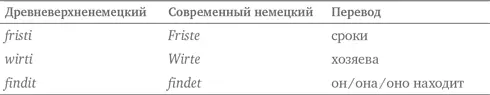

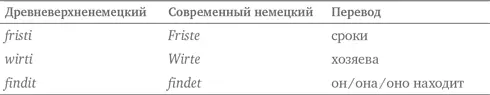

Другое дело, что эти законы могут формулироваться хитрее, чем просто «звук A переходит в звук B». Посмотрим еще на несколько слов:

На первый взгляд кажется, что идея о безысключительности фонетических законов опровергнута: i то переходит в e , то сохраняется. Но если присмотреться, то не все потеряно, просто закон надо формулировать с дополнительным условием. Он будет выглядеть так: «Древневерхненемецкое i во втором слоге переходит в немецкое e ».

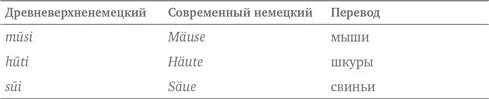

Это показывает, что фонетические законы могут иметь чуть более сложную формулировку: «Звук A переходит в звук B в положении X». Зная это, можно повнимательнее поизучать судьбу древневерхненемецкого ū , правило для которого на самом деле тоже сложнее. Вот еще несколько слов:

Теперь видно, что если во втором слоге стоит i , то ū переходит не в au , а в äu (читается «ой»). Значит, наш закон надо уточнить: «Древневерхненемецкое ū переходит в немецкое au , если по-древневерхненемецки во втором слоге не было i , и в немецкое äu , если по-древневерхненемецки во втором слоге было i ». Закон стал выглядеть более громоздким, но все равно остался законом, позволяющим для каждого слова определить, что с ним случится. Например, теперь мы легко можем образовать немецкое слово 'вши', которое по-древневерхненемецки звучало как lūsi .

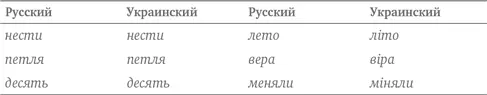

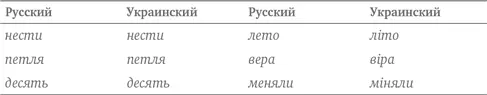

Если мы возьмем два языка, произошедших от одного предка, то окажется, что в одном языке действовали одни фонетические законы, а в другом – другие. Так, в древнерусском был особый звук, обозначавшийся буквой ѣ (ѣ, «ять»). В русском языке он перешел в е , а в украинском – в і . В результате между языками возникают регулярные фонетические соответствия: так, русскому е соответствует украинское і в словах лето – літо, вера – віра, меняли – міняли .

Поскольку до нас дошли памятники древнерусского языка, мы знаем, что происходило: из форм типа лѣто получились пары соответствий типа лето – літо . Таким образом, мы можем наблюдать и процесс действия фонетических законов, и получившиеся в результате фонетические соответствия. А теперь представьте себе, что древнерусские памятники до нас не дошли и перед нами только современные языки. У нас есть только соответствия, но нет ни языка-предка, ни фонетических законов. Оказывается, что и то и другое можно восстановить:

Даже ничего не зная об истории этих языков, мы легко скажем, что в языке-предке русского и украинского в словах 'нести', 'петля', 'десять' в первом слоге был один звук ( е1 ), а в словах 'лето', 'вера' и 'меняли' – другой ( е2 ). е1 в обоих языках дал е , а на е2 подействовали разные фонетические законы, так что по-русски он дал е , а по-украински – і [11].

То, что мы только что сделали, называется реконструкцией: проанализировав материал нескольких языков, мы восстановили их язык-предок и фонетические законы, позволяющие перейти от этого языка-предка к потомкам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу