Поэма «Люблю» продолжает ряд лироэпических поэм дореволюционного Маяковского. Автобиографическая канва поэмы связана с событиями середины 1910-х годов, герою поэмы – «одних только весен… 20 лет». Преемственна и образная система (метафоры, гиперболы и др.) произведения. Но в мироощущении лирического героя уже заметны и моменты, внесенные послереволюционным временем.

Поэма в целом написана акцентным, тоническим стихом, богата удачными поэтическими приемами. Изобретательны, например, некоторые составные и неравносложные рифмы: «дадена» – «надень», «прочего» – «почва», «муштрована» – «ровно», «зное» – «заноет», «ободрав ее» – «географию», «глобус» – «хлопаюсь» и другие.

Летом 1922 года Маяковский пишет – в качестве вступительной статьи к собранию своих сочинений – «так называемую биографию» – «Я сам», документальное прозаическое произведение о своей жизни, полное мягкой иронии и художественного блеска. Свое место и интересное развитие в «Я сам» нашли и некоторые образы автобиографических глав поэмы «Люблю». В последней тогда главе автобиографии «Я сам» под рубрикой «22-й год» поэт сообщает о своих творческих замыслах в то время: «Задумано: О любви. Громадная поэма. В будущем году кончу».

Этим произведением стала поэма «Про это», завершенная в феврале 1923 года. «Написал «Про это». По личным мотивам об общем быте», – так охарактеризовал автор это произведение, дополняя позднее автобиографию «Я сам».

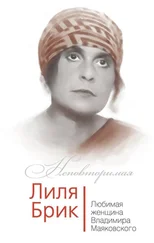

Поэт сообщал о работе над новой поэмой о любви еще летом 1922 года. Но реальным поводом, «последним толчком» к «переводу на бумагу» строк, образов поэмы «Про это» стали, по-видимому, события, «личные мотивы» декабря 1922 года – кризис отношений Маяковского с Л. Ю. Брик, крушение ее «идеального образа» в глазах даже такого неисправимо наивного и всепрощающего идеалиста и рыцаря, как Маяковский.

В поэме же, во многом трагической и кризисной, вопросы любви и семьи поставлены в свете единства личного и общего, в свете конфликта между старым и новым. Поэма открывается вступлением, отвечающим на вопрос «Про что – про это?». Полуироническая формулировка вопроса как бы смягчает напряженную патетику ответа в определении темы. Далее идут две главы: «Баллада Рэдингской тюрьмы» и «Ночь под Рождество». Заключает поэму глава «Прошение на имя…», как и вступление, несущая в названии смягчающую иронию. И во вступлении, и в заключении лирический герой сливается с самим поэтом в страстном утверждении любви, какой она должна быть. Две главы с условно-фантастическим сюжетом повествуют не столько о любви, сколько о ревности. На драматизм и фантастичность сюжета указывают и их названия, вызывающие литературные ассоциации с произведениями Оскара Уайльда и Н. В. Гоголя.

Лирический герой поэмы в силу каких-то сложностей, остающихся за пределами поэмы, разлучен с любимой. Он чувствует себя в своей комнате, как в тюрьме. Единственная надежда – «Он. / На столе телефон». Но связаться с любимой не удается, телефонный сигнал, звонок, гиперболизируясь, реализуется в землетрясение в центре Москвы. «Скребущаяся ревность» олицетворяется, превращая героя в медведя, который, однако, страдает, плачет. Слезы – вода, переходят в образ реки. Начинается любовный бред-галлюцинация. На «подушке-льдине» человек-медведь плывет уже по Неве, в прошлое, узнает себя в стоящем на мосту человеке, которого надо спасти. К этому образу поэт отсылает и эпиграфом к первой главе – строками из собственной ранней поэмы «Человек»: «Стоял – вспоминаю. / Был этот блеск. //И это / тогда / называлось Невою». Герой плывет дальше, «остров растет подушечный», превращается в сушу. Герой, оставаясь медведем, оказывается уже в Москве. Он обращается к встречным с просьбой, мольбой помочь человеку на мосту. Но омещанившиеся знакомые лирического героя его просто не понимают. И сам он, и «человек на мосту» осознают, что одному спастись нельзя. Можно лишь – «всей / мировой / человечьей гущей». И спасаемый, и поэт, остаются верными идеалу подвижничества, добровольно принятому с юности долгу:

У лет на мосту

на презренье,

на смéх.

<���…>

Должен стоять,

стою за всех,

за всех расплачýсь,

за всех расплáчусь.

Поэт, «всей нынчести изгой», у которого «бредом жизнь сломалась», возносится в небо, оказывается на колокольне Ивана Великого в московском Кремле, затем – на вершине горы Машук, у подножия которой был убит «гусар» – Лермонтов. Против героя поэмы «идут дуэлянты», обыватели, его оскорбляют, швыряют «в лицо магазины перчаточные», расстреливают «с сотни шагов, / с десяти, / с двух, // в упор – / за зарядом заряд». Этих мещан не останавливает и то, что герой-поэт сообщает им: «Я только стих, / я только душа». В результате «Лишь на Кремле / поэтовы клочья // сияли по ветру красным флажком». А герой-победитель плывет в мирозданьи на борту «ковчега-ковша» Большой Медведицы и «медведьинским братом» горланит «стихи мирозданию в шум». (Через три года образ смерти и бессмертия, как полета «к звездам» будет использован Маяковским в поэтическом отклике на реальную смерть – Сергея Есенина.) В поэме же ковчег пристает «лучами» к тяжести «подоконничьих камней» той же комнаты – жилища поэта, фантастическое путешествие заканчивается, лирический герой в «Прошении на имя…» сливается с самим поэтом. В заключительной главе «медведь-коммунист» обращается к «большелобому тихому химику» будущего: «Прошу вас, товарищ химик…» Он просит воскресить его через тысячу лет. В этом будущем не должно быть «любви – служанки / замужеств, / похоти, / хлебов». Это будущее и нужно для того, «чтоб всей вселенной шла любовь»; «Чтоб вся / на первый крик: / – Товарищ! – // оборачивалась земля».

Читать дальше