И точно так же, как невозможно обойтись без материального мира, созданного предками, нельзя прожить и без духовного мира, без «лучших мыслей лучших людей», без книг. Кому-то кажется, что можно? Что от отсутствия книжек ещё никто не помер? Однако даже этот «кто-то» не пытается переселиться в пещеру и пожить там своим умом, заново изобретая каменный топор.

Очень важно, чтобы усвоение духовного опыта предков не запоздало, чтобы книги, ценные для формирования личности, были прочитаны в детстве. Ведь прочитанное становится фактом собственной биографии лишь тогда, когда нет ещё чёткой грани между «романтикой» и «жизнью», желаемым и возможным. Лишь тогда желаемое может стать возможным!

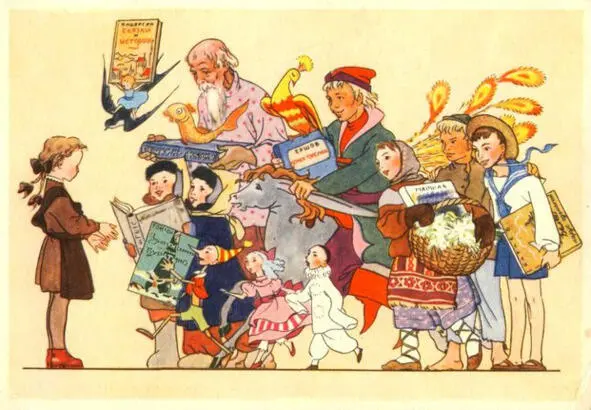

Вот эти беседы со старшеклассниками и подсказали мне мысль рассказать о тех книгах, на которых выросли мы, рождённые в шестидесятые годы двадцатого века. О книгах, которые нам начинали читать бабушки – и внезапно бросали «на самом интересном месте», точно зная, что мы сами схватимся – и одолеем. О книгах, которые мы выпрашивали у одноклассников «на одну ночь» и действительно читали с карманными фонариками под одеялом, к которым рисовали бесчисленные иллюстрации. Которые (о, грешники!) – воровали из библиотек, обманывая бдительность строгих стражей бесценных сокровищ…

Были ли среди них «обязательные»? Почти не было. Делать то, что ты «обязан», всегда не очень хочется, и «программная» классика пролистывалась… на перемене перед уроком. А вот обширные списки «летнего чтения» отторжения не вызывали, они вполне могли быть ориентиром в книжном море.

Наверное, и у меня получится что-то вроде «Ста книг».

Списки «Ста книг, без которых невозможно жить» пытались составить десятки, если не сотни людей знаменитых, популярных и просто заинтересованных. И целый год «Литературная газета» печатала эти творения разных составителей. Отдельные позиции в этих списках оспаривать не хочется – действительно, книги прекрасные. Но почти все эти перечни абсолютной классики вызывали у меня отторжение. Почему?!

Вероятно потому, что очень уж явно чувствовался подтекст: «Я умный потому, что всё это прочёл. Для вас всё невозможно – так прочтите хоть половину. Будет у вас хоть половина моего ума». И только два или три составителя вспомнили, что пишут список для школьников! И составили свои реестры по возрастам. Для начальной школы, для средней, для старшей. Новое оказалось хорошо забытым старым! Это были те самые, родимые списки «летнего чтения», против которых ничего не имели даже самые отпетые лентяи.

Потому, что нельзя штурмовать Эверест, не потренировавшись на Ай-Петри или Говерле. Не стоит подступаться к вершинам, не покорив холмы и пригорки. Может, и не погибнешь – но отвращением проникнешься. Навсегда.

А сто книг – это немного. Это даже до смешного мало! Десять лет – по десять книжек в год… Меньше, чем по одной в месяц!

Что за вид, что за жанр – авторская сказка?

В этом не сомневаются, пожалуй, только родители, задавшиеся целью вырастить «ребёнка читающего». Им совершенно точно известно, что авторская сказка – это мостик от сказки «малышовой» – народной к «настоящему» рассказу и повести. И её предназначение – довести процесс чтения у младшеклассника до полного автоматизма. Значит, её аудитория – это дети от семи до десяти лет. Потом эти сказки любят уже только те, кто так и не разлюбил с детства. А сказки, не прочитанные в детстве, любимыми уже не станут никогда.

Но… ведь почти все авторские сказки написаны для взрослых! Вплоть до середины 19 века вообще никому не приходило в голову писать специально для детей (колыбельные не в счёт, да их и не записывали). Первые два века авторской сказки – это «обработка плодов простонародной фантазии для благородной публики»! Перро, Гольдони, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов… Такие разные авторы, а путь один – найти сказку с чудесным сюжетом и пересказать её для образованных соотечественников чудесным языком.

Отойти от этой, казалось, незыблемой традиции позволил себе девятнадцатилетний студент. На лекции по праву он скрипел пером очень усердно, но при этом… смеялся! Профессор заинтересовался, подошёл, прочёл:

«…У старинушки три сына,

Старший – умный был детина,

Средний сын – и так, и сяк,

Младший – вовсе был дурак!»

Читать дальше