Будущий писатель окончил учебу в Воронеже в 1902 году с «золотой медалью», полученной за высшие оценки на всех выпускных экзаменах; ему скоро придется заложить эту медаль за 25 рублей в Санкт-Петербурге. Он также получил справку о том, что в дневнике поведения записей о нем не было и что «в нравственном отношении Замятин Евгений совершенно безупречен» [ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 765] (Студенческое дело). Однако в последний день школьный инспектор предупредил его о поведении бывшего ученика П. Е. Щеголева, который позже станет выдающимся литературоведом: «“Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути”. Наставление не помогло…» [Автобиография 1931 года, Каталог выставки 1997: 5]. Щеголев был старше Замятина на семь лет и позже стал одним из его близких друзей в Санкт-Петербурге.

Поступая в Политехнический институт в рамках первого набора студентов в октябре 1902 года, Замятин задавал себе высокую планку: на 25 мест на факультете судостроения поступало 500 человек, и те, кто был допущен к собеседованию, должны были продемонстрировать выдающиеся успехи в учебе, знание иностранных языков (Замятин изучал греческий и латынь, а также французский и немецкий) и иметь рекомендацию, подтверждающую их «надежность». Институт, созданный под покровительством министра финансов графа Витте для содействия промышленному и экономическому развитию, размещался в великолепных, только что построенных корпусах. Все студенты жили в одноместных комнатах в комфортабельных общежитиях в Сосновке, на окраине города, и сам институт был обеспечен оборудованием и учителями для обучения цвета молодого поколения. Подобно Пушкину, ставшему учеником первого набора Царскосельского лицея столетием ранее, будущий писатель получал лучшее образование, доступное в России. Задачей кораблестроительного факультета был выпуск специалистов, «природному уму и таланту которых высшее образование должно указать новые пути открытий и изобретений» [Голикова 2009: 2].

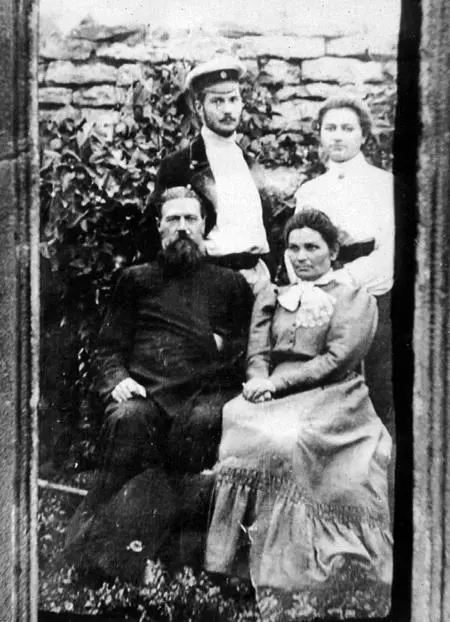

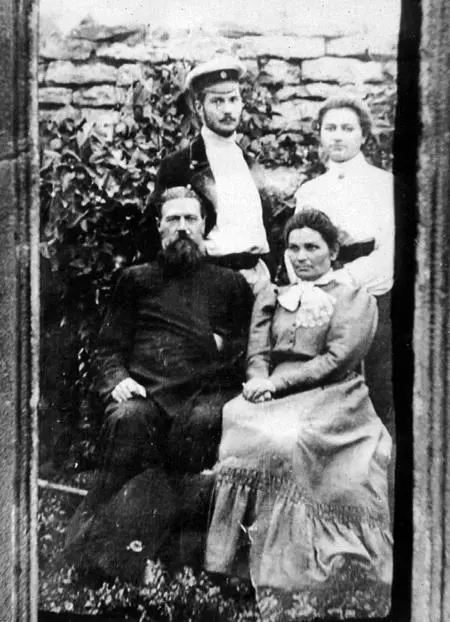

Студент Замятин со своей сестрой Александрой (начало 1900-х годов) (Дом-музей Е. И. Замятина. Публикуется с разрешения Н. С. Замятиной)

Замятин переехал в Петербург в августе 1902 года и с 1 октября начал студенческую жизнь. Однако через несколько недель после приезда он выражал в письме к своей сестре Александре беспокойство, что, возможно, сделал неправильный выбор, предпочтя судостроение экономике. Проблема была не в трудности учебы, хотя он описывал свое напряженное расписание с лекциями от 9 до 17 часов и перерывом на полтора часа, не считая домашней работы, а в том, что ему казались более интересными темы, которые изучали экономисты – они нравились ему больше, чем математика. В любом случае, он собирался посетить лекцию по средневековой истории для экономистов, прежде чем попросить о смене курса обучения [10] Письмо А. И. Замятиной от 20/7 октября 1902 года [Полякова 2009:434–435].

. Но очевидно, что вскоре он вновь примирился со своим первоначальным выбором.

Чувство собственной цели и склонность искать на первый взгляд парадоксальный, менее очевидный путь заметны как в этих эпизодах из его молодости, так и в размышлениях Замятина из того первого письма к его девушке, которое он написал после выхода из тюрьмы в 1906 году. В письме, напомним, он поднял вопрос, стоит ли «вылечить» себя от фантазий и творческих импульсов. Необычное стремление к бурной свободе, а не безмятежному счастью, было ключевой темой Достоевского и станет одной из основных тем в творчестве Замятина.

Замятин и его сестра Александра со своими родителями Иваном Дмитриевичем и Марией Александровной (начало 1900-х годов) (Дом-музей Е. И. Замятина.

Публикуется с разрешения Н. С. Замятиной)

Поэтому, наверное, неудивительно, что этот ребенок из низшего среднего класса, из благочестивой губернской семьи, согласно официальному определению скромно названный «потомственным почетным гражданином», вскоре оказался втянутым в повсеместное революционное брожение в Петербурге [BDIC, dossier 128] (Свидетельство, 13 ноября 1905). Царствование Николая II сопровождалось усилением ограничений, налагаемых даже на столь слабые демократические учреждения, как земства, введенные в эпоху реформ 1860-х годов. Агрессивная политика русификации привела к росту недовольства в регионах и подпитывала антисемитские настроения, ставшие на рубеже веков причиной широкомасштабных погромов. Появление радикальной молодежи привело к налаживанию связей между угнетенными рабочими и хорошо образованными, но не участвовавшими в жизни государства политическими группами левого толка. Это недовольство усугубилось во время внешнеполитической авантюры: попытка сдержать амбиции Японии по отношению к Китаю и Маньчжурии закончилась унижениями русского флота в Порт-Артуре в 1904 году и в Мукдене и Цусиме в 1905 году.

Читать дальше

![Джули Кавана - Рудольф Нуреев. Жизнь [litres]](/books/395922/dzhuli-kavana-rudolf-nureev-zhizn-litres-thumb.webp)