В той же статье, через две страницы, сказано, что есть семантическое родство между Эребом (Erèbe) и ужасом мрака (l’horreur des ténèbres). Это семантическое родство не содержится в самом тексте как явная часть его линейной языковой манифестации; это результат довольно сложной операции вывода одного текста из другого, опирающейся на интертекстуальную компетенцию читателя. И если именно такую семантическую ассоциацию поэт хотел вызвать у читателя, если поэт ее предвидел и хотел «задействовать», то, значит, такое сотрудничество со стороны читателя изначально было частью порождающей стратегии, использованной автором.

Более того, по-видимому (как говорят сами авторы статьи), эта порождающая стратегия была нацелена на то, чтобы вызвать у читателя восприятие размытое, неопределенное. Посредством вышеупомянутой семантической ассоциации текст связывает кошек с coursiers funèbres (траурными лошадьми). Якобсон и Леви-Стросс спрашивают: «О чем идет речь – об обманутой надежде или о ложной идентификации?.. Смысл этого места, которое пытались понять критики, остается двойственным» [8] Там же. В оригинале: «…reste à dessein ambiguё» («…остается умышленно неоднозначным»).

.

Сказанного достаточно, по крайней мере для меня, чтобы считать сонет «Кошки» таким текстом, который не только требует сотворчества со стороны читателя, но еще и создает для него ситуации интерпретационного выбора; число их не бесконечно, но, во всяком случае, больше единицы. Почему тогда не назвать этот сонет «открытым» текстом? Постулирование сотрудничества, сотворчества читателя – это вовсе не осквернение структурного анализа текста внетекстовыми элементами. Читатель как активное начало интерпретации – это часть самого процесса порождения текста.

Есть лишь одно приемлемое возражение против моего возражения на возражение Леви-Стросса: если даже анафорические повторы предполагают сотрудничество со стороны читателя, то, значит, нет таких текстов, которые такого сотрудничества не предполагали бы. На это отвечу: именно так! Так называемые открытые тексты – это всего лишь крайние и наиболее вызывающие случаи использования (в эстетических целях) того принципа, который лежит в основе и порождения, и интерпретации любых текстов.

0.1.2. Прагматика коммуникации: некоторые проблемы

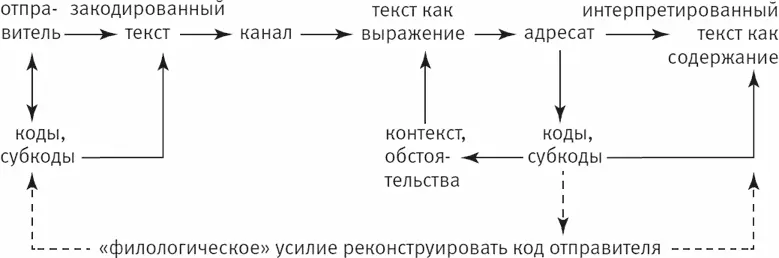

Теория информации предлагает такую стандартную модель коммуникации: есть Отправитель, есть Сообщение и есть Адресат (Получатель) – Сообщение порождается, а позже интерпретируется, исходя из определенного Кода, общего и для Отправителя и для Адресата. Однако, как уже было показано в Теории (2.15), данная модель не описывает адекватно действительные процессы коммуникативного взаимодействия. На самом деле в процессе коммуникации могут одновременно участвовать различные коды и субкоды, сообщение может порождаться и восприниматься в различных социокультурных обстоятельствах (так что коды адресата могут отличаться от кодов отправителя), адресат может проявлять разного рода «встречные инициативы», иметь свои собственные исходные предположения (пресуппозиции*, presuppositions), строить собственные объяснительные гипотезы (абдукции*, abductions) – и в силу всего этого сообщение (в той мере, в какой оно воспринимается адресатом и превращается в содержание некоего выражения) становится не более чем пустой формой, в которую могут быть вложены различные смыслы. Более того: то, что называется «сообщением», обычно представляет собой некий текст, т. е. целый комплекс различных сообщений, закодированных различными кодами и функционирующих на различных уровнях означивания (signification). Поэтому вышеописанная привычная модель коммуникации должна быть переписана так, как показано на рис. 0.1 (хотя и это – все еще крайнее упрощение):

Рис. 0.1

Более адекватная схема семантико-прагматического процесса как целого изображена на рис. 0.2, заимствованном из Теории. Даже если отвлечься от правой верхней части этой схемы (т. е. от «ошибочных» исходных предположений [ «aberrant» presuppositions]) и от ее нижних компонентов (т. е. обстоятельств, определяющих или «отклоняющих» эти исходные предположения), очевидно, что представление о кристально ясном текстовом объекте здесь подвергнуто радикальному сомнению.

Читать дальше

![Умберто Эко Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres] обложка книги](/books/436604/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti-cover.webp)

![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/438322/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn-thumb.webp)