В случае (b) отправитель раз за разом предлагает адресату возможности предсказания, но всякий раз снова и снова утверждает преимущественное право своего собственного текста, недвусмысленно указывая, чтó именно следует считать «верным» в его воображаемом (fictional) мире. Типичны в этом отношении детективные романы [66] На самом деле, кроме указанных двух возможен и третий вариант: ложное приглашение к сотворчеству. В этом случае отправитель (текст) дает адресату (читателю) ложные «ключи» (подсказки-указания), возбуждая его волю к сотворчеству, но уводя (или подталкивая) его на ложный путь и заводя по этому пути настолько далеко, что у читателя уже нет дороги назад. В конечном пункте повествования ни одно из ожиданий читателя не подтверждается, но он зашел уже слишком далеко, чтобы забыть о результатах своего неуместного сотворчества, т. е. о другом повествовании, которое сам и сотворил. И тут, вместо того чтобы всего лишь опровергнуть предположения читателя (и отвергнуть сделанный им выбор), автор начинает играть с ложным повествованием читателя, как будто оно отчасти и верно – несмотря на недвусмысленный отказ текста оправдать предсказания читателя. Подобное повествование вряд ли будет иметь счастливый конец с точки зрения прагматики, но оно будет, пожалуй, примером текста, повествующего о прагматических процедурах порождения и интерпретации текстов. Именно таков рассказ «Вполне парижская драма», анализируемый в главе восьмой.

.

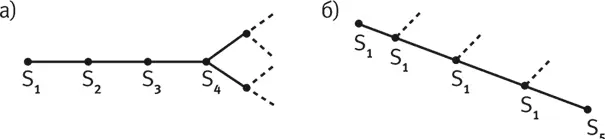

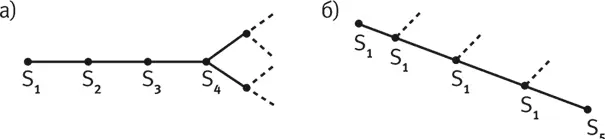

Рис. 0.4

Очевидно, что две диаграммы, изображенные на рис. 0.4, представляют два идеальных типа читательского сотрудничества: открытая и закрытая нарративные структуры здесь жестко противопоставлены друг другу. В реальности практика порождения и интерпретации текстов представляет собой градуированный континуум возможных взаимодействий между читателем и текстом: от α до ω (где α – это максимальная свобода, а ω – наиболее ультимативное требование «идти в ногу»). При этом текст с точки зрения интенций автора может иметь «градус» («оценку») γ, но фактически получить «градус» («оценку») δ, а то и μ – или из-за неудачной текстовой стратегии, или из-за культурной и психологической специфики адресата.

Эта диалектика предположений и ожиданий имеет место также и в нехудожественных (nonfictional) текстах. Рассмотрим, например, такой минимальный текстовой зачин:

(20) Robin is a bachelor, as… [67] Эта незавершенная английская фраза может иметь четыре различных смысла. В русском переводе можно воспроизвести только три из них (четвертый непереводим, поскольку в русском языке нет отдельного слова для обозначения молодого тюленя – см. ниже прим. 4 на с. 86). // (20a) Робин – молодой воин, поскольку… // (20b) Робин – холостяк, поскольку… // (20c) Робин – бакалавр, поскольку…

Читатель имеет выбор, по крайней мере, из четырех возможных продолжений (но очевидно, что только одно из них будет подтверждено дальнейшим текстом):

(21) he is serving under the standard of Batman [68] (21) он служит под знаменем Бэтмена.

.

(22) he has got a homosexual relation with Batman [69] (22) у него гомосексуальные отношения с Бэтменом.

.

(23) he got а В. A. at the Gotham City College [70] (23) он получил степень бакалавра в Готамском городском колледже. (Готам – «город дураков» в английском фольклоре.)

.

(24) it is a seal [71] (24) «Он (это) тюлень». (Английское слово bachelor может означать и «молодой тюлень, живущий еще отдельно от стаи».)

(последняя альтернатива правдоподобна только для лексикографов).

Я осознаю, что есть различие между ожиданиями, возникающими по ходу развития некой фабулы, и теми ожиданиями, которые могут быть вызваны лексемой / bachelor /. В этом последнем случае адресат ожидает лишь узнать, какой из уже закодированных смыслов лексемы / bachelor / («молодой воин», «неженатый мужчина», «бакалавр», «тюлень без самки») будет актуализован в тексте. Но можно ли быть уверенным, что в ходе повествования происходит нечто иное? Ведь повествование актуализует гиперкодированные ранее нарративные функции, т. е. интертекстуальные фреймы.

То, как семантические экспликации и нарративные предсказания тесно связаны между собой и совместно зависят от запаса энциклопедических знаний читателя, можно показать на следующем (довольно элементарном) примере.

Читать дальше

![Умберто Эко Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres] обложка книги](/books/436604/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti-cover.webp)

![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/438322/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn-thumb.webp)