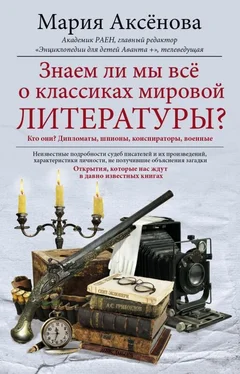

Главное – не упустить те книги, которые жизненно важно прочесть в детстве, – вряд ли кто-то из нас захочет в зрелом возрасте перечитать Майн Рида или Жюля Верна… Кстати – точно так же губительна попытка форсировать интерес к чтению, чем, увы, злоупотребляет современная школьная программа. Спору нет, практически любой школьник поймёт стихи Пушкина и Лермонтова – но вот уже на пьесах Чехова он легко может споткнуться. Что уж говорить о Достоевском или Толстом, которых далеко не всегда понимали даже взрослые их современники?

Конечно, классики – потому и классики, что в их книгах много «этажей»: что-то «резонирует» с тобой в юности, а понимание другого приходит с возрастом… И всё же, как мне кажется, упору на количество стоит предпочесть качественное чтение. Вот «Онегин» или «Герой нашего времени»: мы пролетаем их, как на скоростном экспрессе, а сколько остаётся непонятым, незамеченным (не каждому же выпадет знакомство с комментариями Бонди или Лотмана!). А ведь Печорин – это не только «лишний человек», но и глубоко национальный характер, значение которого так и не понято должным образом, это и мелодика стиля, и огромный пласт российской истории XIX столетия. К тому же мотивы одиночества, отверженности, особенности понятны любому ребёнку: за это бы и ухватиться, и раскрыть эти книги до конца!

Но учебное расписание неумолимо: три часа на одно, пара уроков на другое. А ведь американские школьники по нескольку месяцев изучают «Моби Дика» или «Над пропастью во ржи»! Иногда понять одну-единственную книгу намного важнее, чем «пройти» целый десяток…

Главное в обучении – не запомнить цвет ленточек, которыми перевязывал пачки денег Фёдор Павлович Карамазов, и не докопаться до отчества Татьяны Лариной – а помочь ребёнку сформировать свой взгляд, свое видение. И не бояться, если позиция читателя не совпадёт с авторской, что тоже бывает сплошь и рядом. Не стоит вслед за Толстым бросать в лицо Наташе Ростовой презрительное «Обабилась!», найдя её счастливой в замужестве и материнстве, – и вряд ли Лев Николаевич должен быть здесь непререкаемым авторитетом.

…И тут мы подходим к ещё одной, невероятно важной проблеме: несовпадение творца и творения, личности творца с неизбежными «особенностями» и духа его произведений. Помните мучения пушкинского Сальери, открывшего, что создатель Ватикана мог-таки быть убийцей?

…«И гений, парадоксов друг» – гений и впрямь может быть другом парадоксов своей биографии…

Как только писателя причисляют к сонму классиков – происходит небожественное чудо: живого человека заменяет икона в виде портрета в кабинете литературы, а всё, что не укладывается в канон, как будто стирается ластиком из его биографии. А не укладывается не так уж мало.

Вот тот же Пушкин. «Солнце русской поэзии» в жизни был сердцеедом, разрушившим множество женских судеб, а в личной переписке – порой и пошляком. Можно умиляться светлым отрывкам из недавно введенного в школьную программу «Лета Господня» Ивана Шмелёва – но как забыть о том, что одновременно с этой книгой он писал пламенные оды в поддержку Гитлера?

Порой, изучая жизнь того или иного классика, приходишь в изумление и начинаешь вопрошать: как человек с такими низменными наклонностями мог написать стихи, полные неземной мудрости и красоты? Разве могла легендарная в своей пошлости строчка в пушкинском дневнике об Анне Керн и «Я помню чудное мгновенье» выйти из-под одного пера? А с другой стороны: может ли не имеющий сомнений, не допускающий ошибок, не знающий душевной боли Господин Совершенство написать ЖИВУЮ книгу, резонирующую с нашими сомнениями, метаниями и болью? Не родственны ли муки творчества и муки борьбы добра и зла внутри самого автора?

В школе обходят эти трудности, предлагая детям удобный миф, «хрестоматийный глянец» вместо живого человека – возможно, это вынужденный, необходимый обман, но может ли вообще обучение основываться на обмане?

Порой кажется скорее обратное: нет лучшего способа спровоцировать подростков вчитаться в классику, чем раскрыть перед ними всю корзину с грязным бельём, выставив Гоголя некрофилом, Достоевского и Булгакова – наркоманами, Толстого – сексуальным маньяком… А потом – просто запретить всю классику – запретный плод ведь сладок.

Надеюсь, я сумела пройти между Сциллой и Харибдой, не поддавшись ни одной из этих крайности. Да, здесь есть немало не слишком глянцевых подробностей из биографий русских классиков – вполне достаточно для того, чтобы стряхнуть с их тел гранитно-чугунную шинель официозной иконы. Тот же Пушкин был хорошим другом. Не слишком симпатичный в быту Гоголь может тронуть своим глубоким и искренним интересом к духовным вопросам. Снимите маску циника с Лермонтова – и обнаружите искреннего, отважного и бесконечно одинокого человека.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу