Основной путеводной нитью исканий в молодости и зрелости, осью всех экспериментов являлась мысль о важности, нет! – сущностной необходимости создания новых инструментов: не будет их, не будет новой музыки.

Традиционные струнные, духовые и клавишные, по его мнению, искусственно задержались в своей эволюции; таким или почти таким был рояль во времена Бетховена и Шуберта, той же – скрипка времен Паганини. Во все эпохи инструментарий обновлялся согласно смене ведущих жанров и стилей. Хоровое многоголосие вытеснил в своем величии король барочного века орган, который позже уступил трон оркестру, более богатому в палитре звуковых нюансов и красок. Фортепиано и струнный ансамбль определили надолго облик камерной музыки. Композиции XX века с их «шумами», стрекотней пишущей машинки, пистолетными выстрелами и проч. еще в 20-30-е годы указали путь, по которому позже устремились создатели конкретной музыки и синтезаторов. При этом струнные и голос по своей природе легче приспособить к микротоновости. Коренных преобразований требует, прежде всего, рояль.

Иван Вышнеградский у своего инструмента – трехклавиатурного четверти-тонового фортепиано – запечатлен на многих фотографиях в газетах, журналах, книгах. Оптимальная модель вынашивалась годами с предварительными, последовательно отвергаемыми ступенями: настроенный в микротоновой системе инструмент с тремя цветами клавиш; комбайн из двух роялей, настроенных с разницей в 1/4 тона; ультрахроматическое пианино с двумя клавиатурами… Главная проблема заключалась в двойном (или большем) количестве струн, которые нужно было разместить в едином корпусе.

Еще в Париже Вышнеградского посетила идея, сформировавшая впоследствии его именной инструмент. «Дело в том, что во время работы с фортепиано Плейеля я заметил, что некоторые вещи сыграть невозможно. Если я правой рукой брал октаву на двух мануалах поперек, так что верхний тон располагался на верхнем мануале, то средними пальцами я не в состоянии был дотянуться до нижнего мануала, можно было получить вывих. И я подумал, что легче было бы, если бы над второй клавиатурой расположилась еще и третья, с теми же нотами, как у первой, Тогда пианист смог бы преодолеть любую трудность.

С планом трехклавиатурного фортепиано я и приехал в Германию. Я рассказал об этой идее Хабе и Меллендорфу, и Хаба был полностью согласен, так как сам не имел четких представлений о предмете – ведь он был скрипачом. Итак, он согласился…» 20.

В Берлине микроинтервалами увлекались куда больше, чем в России или Франции. Проектировали 1/4-тоновый кларнет и орган, спорили о 1/6 и даже 1/12-тоновых клавишных гармониумах. Именно здесь 28 ноября 1922 года состоялся первый в истории концерт микрохроматической музыки; струнный квартет А. Хабы прозвучал дважды – ради большего проникновения опуса в сознание ошеломленной публики.

Ультраинтервалика – эту вторую ипостась своего творчества Иван Вышнеградский выводил из музыки Скрябина, который не рисовал диезов со многими поперечными чертами, но «ощущал пространство между звуками», объемность и воздушность полутона 21. По свидетельству критика Л. Сабанеева, Скрябин «не раз говорил, что он чувствует необходимость уже новых „конкретных“ звуков, что приближения недостаточны» и что «он хотел прибегнуть к обозначению понижений и повышений (минимальных) посредством особых знаков» 22].

Магистраль «диатоника – хроматика – микрохроматика» представлялась естественной и неизбежно-логичной, а деление полутона пополам и далее – заложенным в природном натурально-обертоновом звукоряде.

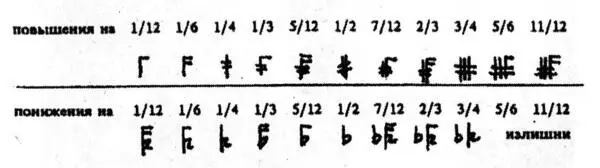

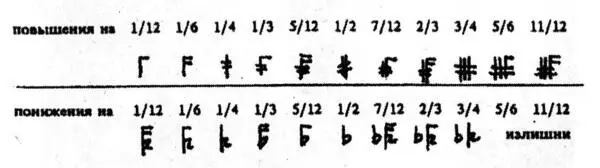

Выразительность микроинтервалов в мелодике никто не оспаривал, в том числе, в среде сугубых традиционалистов. В полифонии, а, особенно, гармонии, все обстояло иначе: в этом не видели ни смысла, ни путей развития. Тупиковой считал аккордовую микрохроматику А. Глазунов, в те годы живший за границей. Ультратоновое многоголосие предполагало «аптечную» точность записи, варианты которой были достаточно разнообразными. Нотация Вышнеградского опиралась на 11-линейный нотный стан и следующие знаки микроальтерации:

Графической диковиной эта нотопись остается и сто лет спустя – сегодня.

Принадлежностью музыки будущего по-прежнему выглядит и световая строка партитур – Luce, когда-то заявленная Скрябиным. Светомузыкальное письмо – третья сфера поисков Вышнеградского – имела в основе твердое убеждение композитора-философа: искусства кризисных эпох, спасаясь, тянутся к единству.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу