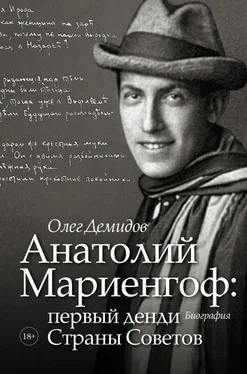

Всё, к чему шли Диана Вриланд, Трумен Капоте и Фредерик Бегбедер в течение ХХ века, давно изобрёл Анатолий Мариенгоф.

СЛУХИ, ФАКТЫ И БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА

* * *

А.Мариенгофу

Короткого, горького счастья всплеск.

Скрип эшафота.

Пьяных и жёстких глаз воровской блеск.

Запах крови и пота.

Что ж ты не душишь меня?

Медлишь напрасно?

Или же Судного дня

Ждёшь ты, о друг мой несчастный?

Горек и страшен плод

Нашей недолгой любви.

Песня, что бритва – весь рот

От этих песен в крови.

Рюрик Ивнев

* * *

В книге Владимира Маяковского «Сергей Есенин», вышедшей в 1926 году, есть фотоколлаж, где над белокудрым поэтом, вставшим на одно колено, склонилось сразу три человека: женщина и два безукоризненно галантных мужчины. Все трое легко узнаются: Бениславская, Шершеневич и Мариенгоф.

* * *

«Миф №2 заключается в том, что в одно время некоторым людям понадобилось найти “козла отпущения”, чтобы доказать, что Есенина кто-то “совращает”, тянет в болото. А так как Мариенгоф кому-то был неугоден, то на него и посыпались “палочные удары”».

Рюрик Ивнев. «У подножия Мтацминды»

* * *

«Ходасевич однажды сказал мне, что в ранней молодости Марина Ивановна напоминала ему Есенина (и наоборот): цветом волос, цветом лица, даже повадками, даже голосом. Я однажды видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются. С тех пор я не могу не видеть этой страшной параллели в смерти обоих – внешней параллели, конечно, совпадение образа их конца, и внутреннюю противоположную его мотивировку. Есенин мог не покончить с собой: он мог погибнуть в ссылке в Сибири (как Клюев), он мог остепениться (как Мариенгоф) или “словчиться” (как Кусиков), он мог умереть случайно (как Поплавский), его могла спасти война, перемена литературной политики в СССР, любовь к женщине, наконец – дружба с тем, кому обращено его стихотворение 1922 года, нежнейшее из всех его стихов:

Возлюбленный мой, дай мне руку…

…………………………………….

Прощай, прощай! В пожарах лунных

Дождусь ли радостного дня?

Среди прославленных и юных

Ты был всех лучше для меня.

Его конец иллюзорен».

Нина Берберова. «Курсив мой»

* * *

«Я считаю, что дружба Есенина с Мариенгофом была настолько большой и настоящей, что она продолжает “посмертное существование”, несмотря на происшедший разрыв.

Что касается дальнейших обвинений Мариенгофа, что он “затянул в сети имажинизма” Есенина, то и эти обвинения совершенно беспочвенны, так как Есенин приехал в Москву в 1918 году далеко не ребёнком, а молодым и признанным всей Россией поэтом, не склонным влезать в чьи-то сети, что доказал петербургский период его жизни, когда за ним охотились более зрелые и опытные “ловцы человеческих душ”.

То, что Есенин оставался всю жизнь самим собой, дружил ли он с “крестьянскими писателями”, подписывал ли “манифест” с имажинистами, доказывает, что Мариенгоф, если бы даже хотел, не мог бы в этом отношении “совратить” Есенина».

Рюрик Ивнев. «У подножия Мтацминды»

* * *

Когда вы встретились

на том бессветном свете,

где каждый вновь был молод и красив,

надеюсь, вы не ссорились, как дети,

прощенья друг у друга попросив.

Евгений Евтушенко

* * *

В периодике, научных книгах, на жёлтых страницах – везде, куда добирается пытливый ум пустословия, – встречаются брошенные на воздух слова о том, что Анатолий Борисович и Анна Борисовна были тайными агентами НКВД: стучали, доносили, вели борьбу против Есенина. К ним порой причисляется и часть имажинистов. Однако ни один из так называемых исследователей не представил ни одного факта, ни одной бумаги. Только небылицы и слухи.

Чета Мариенгофов была знакома с Блюмкиным (но мало кто из поэтов двадцатых годов с ним не был знаком), в тридцатые они имели неосторожность общаться с Карлом Радеком. Были случайные встречи на званых обедах. И в целом – всё.

Мариенгофу вменяют в вину, что он выжил во время сталинских чисток. Да и в целом легко отделался. Что ж, на это есть свои причины. Когда шёл процесс над Мариенгофом, Пильняком и Замятиным, Анатолий Борисович делал осторожные и сдержанные ходы и, конечно, подстраховался письмом к Луначарскому. После – ушёл подальше от большой литературы.

Ещё, возможно, воспользовался другим знакомством. Да и «знакомством» это было назвать нельзя. Лучше подходит иная формулировка – «связи». Ещё с Киева Анна Борисовна и её брат Соломон Борисович общались с Марией Фёдоровной Андреевой, женой Максима Горького. Именно через неё, может быть, Никритина и Мариенгоф что-то устраивали в двадцатые годы. Например, поездку за границу. С самим Горьким поэт, если и был знаком, то шапочно, через какие-то общелитераторские встречи. А молодая Никритина лишь один раз общалась с Алексеем Максимовичем, да и то мимолётно:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)