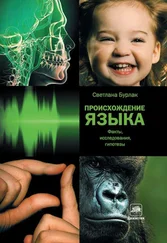

Возрастание разнообразия "звукового сопровождения" действия проходило под влиянием по крайней мере двух внешних факторов: времени передачи команды и усилий, необходимых для этого.

Как бы ни был хорошо отработан подготовительный этап деятельности и как бы ни были рефлекторны отдельные действия, непредвиденные обстоятельства всегда возникали во время охоты или битвы с враждебным племенем. Лидеры должны были руководить текущей деятельностью. Полная пантомима не годилась для этого, изображение действия требовало много времени и не всегда могло быть воспринято. В этих условиях надо было сокращать до минимума изображение и шире пользоваться звуковыми сигналами. С увеличением наборов звуков и с осознанием возможности их комбинирования они все чаще становятся из сопровождения самостоятельными знаками, замещающими внешнее действие и выступающими представителями его внутреннего образа. Трудоемкая пантомима редуцируется и постепенно становится сопровождающей речевую деятельность.

Переход от пантомимы к членораздельной речи осуществлялся в три семиотических этапа в соответствии с типами знаков. Пантомимическое действие, как уже говорилось, представляло собой последовательность иконических знаков, значениями которых были впечатления о событиях, а объектом изображения – сами события. Взаимопонимание было тем полнее, чем подробнее пантомимически изображался сам объект, а это было возможно при достаточной полноте отражения объекта в сознании передающего информацию. При этом "звуковое сопровождение" пантомимы было хотя сначала и малосущественной, но частью знака, ассоциативно связанной в сознании с изображаемым действием.

Затем в процессе редукции пантомимы, с приобретением смыслоразличительной функции звуковой частью иконических знаков и с расширяющимся комбинированием звуки все больше стали заменять собственно пантомимические элементы, выступая как знаки-индексы по отношению к пантомимическому знаку, а следовательно, и к его образу (впечатления об объекте включали звуковую реакцию на него). По мере редукции пантомимы происходила все большая символизация звучания по отношению к образу объекта, поскольку мотивирующее и связующее звено между ними – действие – исчезало. Пантомима (ее элементы) сыграла роль посредника; в результате максимальной редукции ее образа в сознании она превратилась в лексическое значение звучащего слова, основным содержанием которого стала мысль о роли объекта или действия в некоторой реальной ситуации.

Что же мог представлять собой первобытный язык? Мы уже говорили о том, что это был набор слов-предложений, или команд, со сложной семантикой, с непредставленными в плане выражения образом объекта и образом действия.

Первоначально общение, видимо, проходило в "повелительном наклонении", которое, возможно, и не осознавалось как грамматическая категория (просто не было оппонирующих категорий), и поэтому его нельзя признать лингвистическим явлением. Семантика коммуникативной единицы сводилась к командам, которые исходили прежде всего от лидера сообщества, например: "лицо У – иди туда". С осознанием и развитием категории времени возможность выражать действие в настоящем времени или перфекте. Коммуникативная необходимость требовала, а аналитико-синтетическая способность мышления делала возможным расчленение семантических комплексов, если в них имелись одинаковые семантические составляющие, объединение их элементов на основе единого представления (о классе объектов, о способе действия) в единую фонетическую структуру – с одной стороны. С другой стороны, расширялось использование комбинаций как слов-предложений, так и вычленяемых из них озвученных семантических элементов.

Для осуществления общения (для описания событий еще долго будет служить пантомима) коллективом должны быть выделены, пускай первоначально и аморфные, языковые знаки, с помощью которых можно было бы назвать лицо, действие, его объект, время действия и результат. Звуковые же комплексы, означающие единицы этих категорий, формировались в процессе общения членов первобытного социума.

Если мы признаем выдающуюся роль лидера в языкотворчестве, то должны признать и уникальность звукового оформления семантических единиц в каждом социуме. А это означает, что при первобытно-общинном строе должно существовать великое множество различных языков, а при их "скрещивании" – бурный рост лексики нового языка. До сих пор у народов, отдельные социумы которых слабо связаны между собой экономически, существуют поселения, говорящие на своем языке. Это относится к папуасам Новой Гвинеи, аборигенам Австралии и некоторым районам Африки. На Кавказе до сих пор встречаются "одноаульные языки".

Читать дальше