У нас еще будет возможность показать [321], что в композиции «Реквиема» два четверостишия «Распятия» служат кульминацией; это стихотворение, предваряющее эпилог, объединяет две линии — казни сына (после ареста, тюрьмы, приговора) в первом четверостишии и страданий матери (потрясение, одиночество, муки, безумие) — во втором. Очевидно также, что здесь, благодаря религиозной тематике, осуществляется переход от выражения индивидуального страдания в начальных стихотворениях к общечеловеческим [322]материнским страданиям, символом которых является образ Божьей Матери у подножия Креста. (Здесь небезынтересно отметить, что в более ранней редакции предпоследняя строка — «А туда, где молча Мать стояла» — несколько отличалась от нынешней и звучала так: «А туда, где Мать твоя стояла», что придавало ей более личностный, чем в окончательном варианте, характер.) Подобная универсализация, идентифицирующая личную судьбу с евангельским сюжетом, помимо прочего, позволяет перейти от «Я» к обобщенному «Мы-матери» и говорить уже от лица тех миллионов женщин, чье слово автор обещала воплотить в предисловии. Но слову ее здесь грозит окаменение: ведь это именно оно каменеет во времена, когда камни служат лишь для постройки тюрем, а страдание таково, что выразить его может только молчание [323].

Если бы мы по-прежнему оставались на берегах заледеневшей реки, в рамках «петербургского текста», совершенно искаженного ленинградской действительностью тридцатых годов, молчание одержало бы верх. Но благодаря евангельскому контексту у нас появляется надежда на воскресение, немыслимое в том «ненужном привеске», что «болтался» «возле тюрем своих». Ибо если Мать безмолвна, то о Поэте можно сказать, что он «свидетельствует»: залогом Спасения является сама поэма. Итак, в результате «зеркального» изображения, возможного именно благодаря симметричному построению всей поэмы, Слово, воскреснув после Распятия, станет «приговором» — на сей раз палачам. Знаменательно также, что слово «приговор», вынесенное в заглавие VII стихотворения (того самого, где он назван «каменным словом»), впервые появляется в «Посвящении», и поэтому вполне закономерно, что в эпилоге звучит своего рода приговор палачам: таким приговором становится свобода, воспетая Пушкиным.

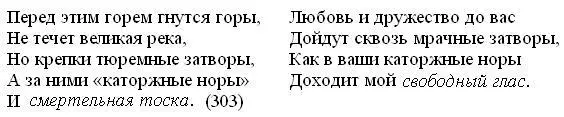

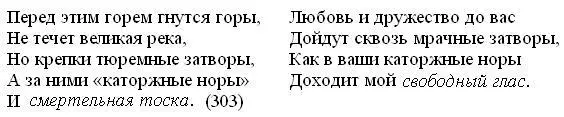

Чтобы разобраться в том, как это происходит, следует вернуться к «Посвящению». Как уже было сказано, сразу же за образом неподвижной «великой реки» следует первая эксплицитная реминисценция из строк пушкинского послания декабристам «Во глубине сибирских руд…» (1827). Строки Ахматовой «Но крепки тюремные затворы, / А за ними „каторжные норы“» (303) содержат цитату из третьей строфы этого знаменитого стихотворения:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Как видим, стихотворение Пушкина исполнено надежды: в нем поэзия проходит сквозь «затворы» тюрьмы. «Посвящение» в «Реквиеме» лишено такой надежды. И хотя слово «надежда» содержится и в нем, наполнено оно значением, противоположным пушкинскому. У Пушкина надежда — это вера в освобождение:

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье,

Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора.

В «одичалой столице» у Ахматовой, напротив, надежда убита «приговором» в самый момент его произнесения:

<���…>

А надежда все поет вдали.

Приговор. И сразу слезы хлынут,

Ото всех уже отделена,

Словно с болью жизнь из сердца вынут,

Словно грубо навзничь опрокинут,

Но идет… шатается… одна…

(303)

Таким образом, Ахматова, обращаясь к стихотворению Пушкина, используя ту же лексику и ту же ситуацию, переосмысляет его. У нее нет надежды: «тюремные затворы» «крепки», в отличие от Пушкина, у которого «свободный глас» поэта доходит до узников «сквозь мрачные затворы».

Это переосмысление проявляется даже на уровне метрики и строфики. Оба стихотворения написаны двусложным метром, однако Ахматова заменяет пушкинский четырехстопный ямб на пятистопный хорей. Сравним эти строки, поместив их параллельно:

Сразу бросается в глаза, что у Ахматовой добавлен один стих (неодинаково и чередование рифм: аВаа+В у Ахматовой, АЬЬА у Пушкина). Эта «лишняя строка» Ахматовой тем более выделяется, что она (исключительно в первой строфе) усечена на одну стопу: обрубленная после четвертой стопы строка подобна безвременно оборвавшейся жизни, что соответствует и ее содержанию: «И смертельная тоска…» (рифмуется с «река»!). Такой обрыв ритма с пропуском двусложной стопы и с пропуском двух ударений приближает стих к прозе, поэзия словно прерывается там, где возникает образ реки, с которой рифмуется строка. Сказанное подводит нас к тому, что сразу вслед за выражением «каторжные норы» возникает тема смерти, ритмически представленная четырехстопным хореем, в то время как Пушкин в сопоставляемом нами параллельном отрывке говорит классическим ямбом о «свободном гласе» поэта, о той свободе, что «примет радостно у входа», когда «Оковы тяжкие падут, / Темницы рухнут…».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу