Схематическая, мифическая катастрофа, действительно, предупреждена, но надвинулась другая, вполне реальная – духовная катастрофа (точно так же как у Пригова в заболтанной красоте мерещится уже что-то противоположное, зловещее…):

А в наше время, если едет поезд,

Исправный путь лежит до горизонта.

Условия на диво, знай, учись

Или работай, или совмещай

Работу с обучением заочным.

Все изменилось. Вырос пионер.

Слегка обрюзг, вполне остепенился,

Начальником стал железнодорожным,

На стрелочника старого орет,

Грозится в ЛТП его упрятать.

Обращает на себя внимание пристрастие Гандлевского к традиционной форме стиха – независимо от жанра. И если в процитированной выше «железнодорожной истории» классический пятистопный ямб подается явно иронично, даже пародийно, то во многих случаях «классичность» Гандлевского выступает в прямом своем смысле, без кавычек. Чем далее от концептуалистского начала, тем очевиднее становится серьезность фигуры Гандлевского в сегодняшней русской поэзии, тем заметнее его стремление к норме, к строгости, ориентация на традицию. Эту ориентацию можно обозначить и более определенно: Мандельштам («Еще далеко мне до патриарха…»), Набоков («Я родился в год смерти Лолиты…»), Бродский («Вот когда человек средних лет, багровея, шнурки…»). Однако у Гандлевского, безусловно, собственный стиль, а может быть, и направление. Во всяком случае, сам поэт в статье «Разрешение от скорби» формулирует свои творческие принципы именно как манифест нового течения, которое называет «критическим сентиментализмом»: «Обретаясь между двух полярных стилей, он заимствует по мере надобности у своих решительных соседей, переиначивая крайности на свой лад: сбивая спеси праведной поэзии, окорачивая шабаш поэзии иронической. Этот способ поэтического мировосприятия драматичнее двух других, потому что эстетика его мало регламентирована, опереться не на что, кроме как на чувство, ум, вкус. Зато выбор, зато свобода и, в случае удачи, естественность поэтического высказывания» [16].

«Естественность поэтического высказывания» предполагает, видимо, что высокие стихи действительно органично растут из бытового «сора», где-то на сложно уловимом интонационном уровне связывая быт и бытие. Как, например, в одном из лучших стихотворений Гандлевского (1993), начинающемся с какой-то даже демонстративной прозаичностью: «Скрипит? А ты лоскут газеты / Сложи в старательный квадрат / И приспособь, чтоб дверца эта / Не отворялась невпопад». Но эта банальная скрипучая дверь, подобно закадровому «пролитому молоку» у Бродского («Речь о пролитом молоке»), в напряженном сознании лирического героя обретает функцию какого-то сигнала, какой-то отправной точки для глубоких и важных обобщений:

Порхает в каменном колодце

Невзрачный городской снежок.

Все, вроде бы, но остается

Последний небольшой должок.

Еще осталось человеку

Припомнить все, чего он не,

Дорогой, например, в аптеку

В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,

Взглянуть на ликованье зла

Без зла, не потому что добрый,

А потому что жизнь прошла.

Визуальная поэзия (Видеопоэзия)

При одном только взгляде на текст, написанный на любом языке, мы легко отличим стихи от прозы; нам поможет то обстоятельство, что стихотворная речь организована не только линейно, но и вертикально (парадигматически). Уже из этого можно сделать вывод, что визуальный компонент – в самой природе поэзии. Вся поэзия визуальна. И если мы представляем какие-то тексты под этим специальным названием, то это говорит лишь о преимущественной роли визуальных компонентов в них, о том, что это стихи скорее для глаза, нежели для голоса. У отечественной визуальной поэзии богатая история: от эпохи первостепенного внимания к начертанию букв до принципиального отказа от букв как коммуникативных знаков. В этой истории три «узла» (экспозиция, завязка и расцвет).

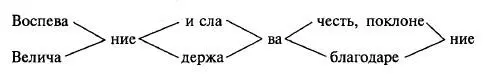

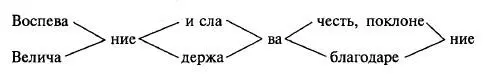

Древнерусское виршеписательство 30—40-х годов семнадцатого века дало, например, такой образчик:

Монах Евстратий, написавший такой «змейкой» Предисловие к Азбуковнику, как раз «стянул» строки в местах «вертикальной организованности» текста. Появились акростихи, барочные фигурные стихи Симеона Полоцкого. Эти опыты – скорее явление интеллекта, нежели то, что мы называем лирикой, имея в виду чувственные, эмоциональные образы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу