К различным видам нормы ученые возводят несколько частных систем взглядов на мир.

Традиции, нравы, обычаи, характеризующие тот или иной социум, лежат в основе стабильной картины мира (термин предложен Н. И. Сукаленко), основным ценностным принципом которой является благоприятная привычность. Любые отклонения от установленного миропорядка, положительные и отрицательные, маркируются. В целом мир, каким изображает его стабильная картина мира, характеризуется прежде всего повторяемостью, отсутствием исключений [166, с. 38, 58].

Осознание человеком и социумом норм права, их вхождение в мировоззренческие системы приводит к формированию правовой картины мира (правовой ментальности), отражающей характер и глубину осмысления, способ закрепления принципов и норм права в языке, превращение их в структурные элементы индивидуально-личностного развития. Повседневное участие людей в правовой деятельности и правовых отношениях организует первичный уровень правосознания, массовый, обыденный, практический [54, с. 541].

К представлениям об идеальном мироустройстве восходит идеализированная картина мира, нормы которой своего рода идеальные объекты. Идеальный мир вариативен, он распадается на множество возможных миров и содержит множество эталонов идеала. Сравнение с идеалом (нормой) позволяет яснее увидеть и определить разнообразие отступлений от желаемого стандарта [9, с. 218]. Хорошим (и одновременно нормальным) считается то, что соответствует идеализированной картине мира, плохим (ненормальным) – то, что не соответствует.

Наконец, представления о средне-нормальном (нормально-среднем) закрепляются в обыденном сознании, оперирующем формулами «как все», «как всегда», и задают основу статистической картины мира . Статистическая картина мира формируется на стыке научной и наивной статистики и представляет своеобразный мезокосм: мир средних размерностей и умеренной сложности, в котором протекает повседневная жизнь человека [35, с. 325].

В совокупности эти системы взглядов образуют семантическое пространство нормы, во многом определяющее аксиологические установки обыденной картины мира (этнической, социальной и т. п.). Аспект нормы, формирующий систему взглядов, определяет специфику последней, в частности отражаемый фрагмент мира, базовые ценности, распределение оценочных знаков и т. п. Для нашего исследования это обстоятельство имеет следующие перспективы. Если каждая из названных картин мира характеризуется отличным от других комплексом представлений о мире и человеке в мире, то представляется логичным и правомерным применить общее соотношение «норма (родовое понятие) – традиция, идеалы и т. п. (видовые понятия)» к образу человека: «нормальный человек (родовой образ) – обычный, средний и т. п. человек (видовой образы)». Этот подход реализован в главе II настоящего исследования.

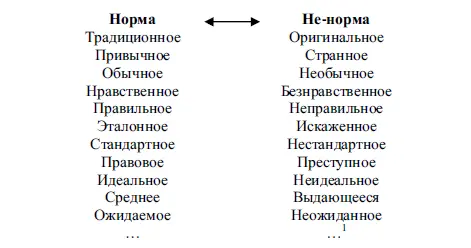

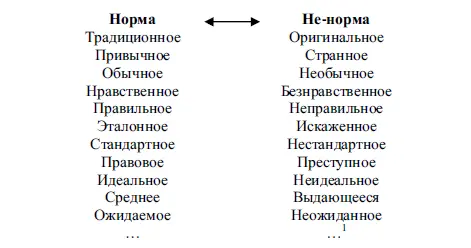

Итак, мы включили в поле понятия, соответствующие различным проявлениям нормы. Далее, реализуя требование полицентричности, необходимо сформировать два центра поля, отражающие противопоставление нормы и не-нормы. Заметим, что полюса необходимы друг другу, так как, по сути, определяются один через другой. Важно также то, что возможность взаимообратимости полюсов является следствием динамичности нормы: норма может перестать восприниматься таковой, а не-норма может быть осмыслена и узаконена. Реализуя установку на полицентричность поля нормы, а также учитывая уже включенные в поле нормы компоненты (обычай, идеал и др.), представим его с двумя полюсами, заданными понятиями-оппозициями «норма – не-норма» (см. рис. 9).

Рис. 9. Фрагмент понятийного поля нормы (основание противопоставления – оппозиция «норма – аномалия») [8]

В свете нашего исследования важно отметить следующие характеристики компонентов поля.

Во-первых, в большинстве значений подполя «норма» очевиден регулятивный, императивный компонент: норма – это направление, а также механизм программирования, упорядочения, систематизации и т. п. Верно и то, что прогнозируема сама норма: нормативные проявления ожидаемы, предсказуемы.

Во-вторых, явно выражен рациональный характер явления: норма – осознается, осмысливается, является результатом типизации, абстрагирования, а не переживается эмоционально. Противоположные характеристики – неупорядоченность, непредсказуемость, нерациональность – характерны для значений подполя «не-норма». Внутренняя динамика поля, как уже отмечалось выше, обеспечивается обратимостью подполей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу