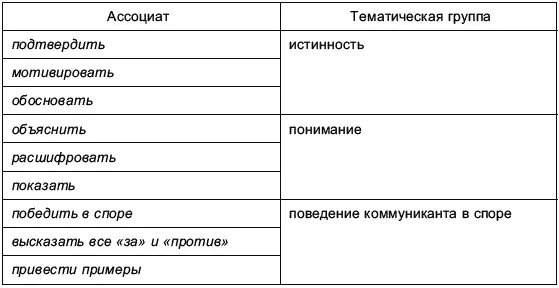

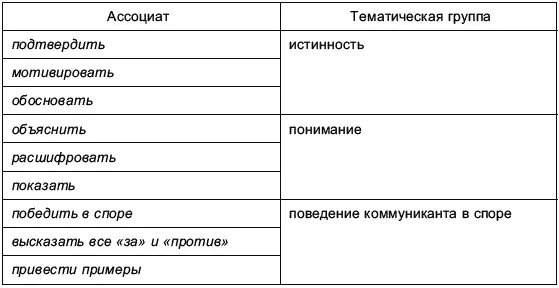

Таблица 5

Тематические группы периферийных ассоциатов в возрастной группе 26–40 лет

Таким образом, обобщая результаты ассоциативного эксперимента, можно констатировать, что ядро ассоциативно-вербальной сети, активизируемой в сознании русских языковых личностей четырех возрастных групп от 14 до 40 лет, составляют языковые единицы убеждать и объяснять, фиксирующие коммуникативную цель данного типа речевого взаимодействия – заставить собеседника понять и принять некоторое суждение. Однако в остальном ядерные группы ассоциатов в каждой возрастной группе имеют свои особенности: в возрастных группах 14–15 и 16–17 лет – ассоциаты из сферы эвристической деятельности, в группе 20–24 года – ассоциаты из сферы волютивно-воздействующей деятельности, в старшей возрастной группе (26–40 лет) ядро представлено только двумя общими для всех возрастных групп ассоциатами. Периферийные зоны ассоциативных сетей продолжают уже отмеченные тенденции: в младшей возрастной группе превалируют ассоциаты, связанные с познавательной деятельностью, направленной на поиски и понимание истины,а также ассоциаты с внешними условиями такой деятельности; для группы 16–17 лет также характерны ассоциаты из сферы эвристической деятельности, базирующейся на принципах логичности и рациональности,и из сферы межличностного общения; в старших возрастных группах периферийные ассоциаты свидетельствуют о том, что модельной ситуацией аргументации для языковых личностей 20–40 лет является ситуация диалогического общения в дискуссии/споре: для респондентов 20–24 лет – достаточно полная и подробная ситуация публичной критической дискуссии, для респондентов 26–40 лет – семантически бедная ситуация спора без признаков публичности. Вслед за рядом исследователей (Филиппов 2007: 287; Ивин 2004: 314–315; Еемерен, Гроотендорст 1992: 36) мы различаем спор как борьбу мнений, итогом которой является чья-либо победа, и критическую дискуссию как общение, нацеленное на достижение соглашения по поводу приемлемости или неприемлемости точки зрения, близости того или иного мнения к истине.

Таким образом, мы можем наблюдать существенную дифференциацию содержания вербальной ассоциативной сети в языковом сознании различных поколений носителей русского языка. Изменения касаются, прежде всего, целевого статуса деятельности аргументирования (познавательная в двух младших группах и волютивно-воздействующая в старших группах респондентов) и прототипической модели данной деятельности (межличностное неофициальное общение в школе и дома – для респондентов 14–17 лет, публичная дискуссия – для респондентов 20–24 лет, спор без признаков публичности, но с элементами агрессии – для респондентов 26–40 лет). Хотя Ю.Н. Караулов обоснованно констатирует, что становление языковой личности завершается к 17–25 годам (Караулов 1994: 192), и, следовательно, к категории сформировавшихся языковых личностей можно отнести лишь представителей возрастных групп 20–24 года и 26–40 лет, представляется, что по достижении представителями младших групп респондентов возрастного порога зрелой языковой личности, выявленные в нашем ассоциативном эксперименте содержательные элементы могут занять другое место в иерархии ассоциатов, но не исчезнут из ассоциативно-вербальной сети представителей данного поколения. Выявленные отличия в ассоциативном значении глагола аргументировать для представителей различных поколений связаны, на наш взгляд, с изменениями традиций воспитания и общения, произошедшими за последние полвека: от жестких принципов тоталитарного общества (единообразие, стандартизированность и иерархичность) – к плюрализму мнений, развитию индивидуальности в каждой личности, соблюдению принципа суверенитета внутреннего мира личности (см., например, Липман 1992). Иначе говоря, можно наметить определенный динамический вектор развития ассоциативного значения анализируемого слова в языковом сознании русских – это расширение, обогащение семантических и ассоциативных связей данной языковой единицы за счет включения действия «аргументировать» в социальной практике современных русских в широкий контекст деятельности межличностного общения в целом.

Глава III

Виды и способы аргументативной организации речевого взаимодействия

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу