Семасиологический анализ, переключающийся на обозначаемую действительность, автоматически покидает пределы лингвистики. Лингвист превращается в онтолога.Не зря структуралист-теоретик Л. Ельмслев, критикуя традиционные направления языкознания, говорил, что в принципе все они сводимы к нелингвистическим дисциплинам. Звуковая сторона языка может с таким же успехом изучаться в рамках физиологии. Значимую, семантическую сторону языка можно было бы, по его мнению, изучать в психологии, логике, онтологии [19, 132].

Однако не всем хочется соглашаться с перспективой растворения лингвистики в смежных науках. Целесообразнее было бы определить ее место среди других наук. Рассмотрим проблему в иной перспективе.

Если принять во внимание, что единица языка является двусторонним, формально-семантическим знаком, то даже простое описание значимой стороны языковой единицы предполагает анализ объективированной в знаке ретроспективной мысли, мысли предшествующих поколений.

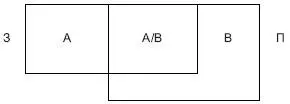

Языковая единица вне речи фиксирует осколки стереотипных понятий. Собирая целое высказывание из отдельных слов, мы оживляем последние, так как соотносим их с мыслительными понятиями по принципу тождества (А = А) или по принципу далекого или близкого сходства (А = Б), а также по принципу контраста (А = – А). Но оживленное в речи слово уже не является собственно языковым объектом. Это уже речемыслительный знак, т. е. словомысль. Что в этом знаке языковое (А) и что мыслительное (B), а что интегративное (A/B), следует разбираться не узкому лингвисту, а лингвисту-философу, лингвисту-этнологу (рис. 2).

Рис. 2

Здесь З значение языковой единицы как собственно лингвистический объект;

А – незадействованная часть значения языковой единицы;

А/B – синтез, интеграция значения языковой единицы и понятия, или речевая единица как лингвомыслительный объект. Сектор пересечения А/B представляет собой семантико-понятийное единство, которое позволяет познающему субъекту проникнуть внутрь обозначаемого понятия настолько глубоко, насколько позволяет это сделать семантический потенциал значения, его аппроксимативные (приближенные к понятию) признаки;

B часть мыслительного понятия, неохваченная значением речевой единицы;

П – мыслительное понятие.

Смысл исследования таких объектов следует искать в комплексном анализе. Необходимо определить роль псевдопустоты в секторе (А), а именно, его влияние на восприятие (А/B), а также установить влияние псевдопустого сектора (B) на сектор (А/B) и определить степень его интегрированности в секторе (А/B).

Ср.: сломанный стол,

где А/В стол = «ножка/ножки стола» (здесь слово столименует целый предмет, но обозначает лишь часть предмета);

В —стол = «полировка и окрас, конфигурация составных частей как предмета мебели и др.» (части и признаки называемого предмета, не вошедшие в сферу обозначения и оставшиеся незадействованными);

А —стол = «столешница и другие ножки – то, что осталось не сломанным» (семантические признаки, не являющиеся приоритетными для понимания и отодвинутые на второй план).

Итак, когда мы имеем дело с более или менее живым языком – слышимой устной речью или с ее аудиозаписью; текстом, производимым письменно или читаемым (воспроизводимым вслух), то следует констатировать, что перед нами уже не лингвистический объект в чистом виде. Перед нами триада: ЯЗЫК (ЯЗЫКОСОЗНАНИЕ) – КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. На какой из компонентов этой триады должно быть нацелено внимание исследователя? И какого исследователя – лингвиста, философа или онтолога?

Мы привыкли рассматривать язык как некое «техническое средство», используемое для обозначения и выражения мысли в акте общения. Однако положение об инструментальной функции языка является весьма сомнительным. Предварительные рассуждения показали: если исходить из того, что язык есть интрамысль (объективированная ретроспективная мысль), накладывающаяся в акте мышления и общения на экстрамысль, и что осознанию/пониманию подлежит не чистая актуальная мысль, а интегрированный речемыслительный комплекс, то об инструментальной функции языка в традиционном толковании говорить не приходится. Познанию в таком случае подлежат все названные компоненты и их отношения, ср.:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу