Во-первых, значение – это языковая категория. Оно должно включаться в знак и участвовать вместе с формой в обозначении чего-то лежащего вне языка. Обозначатьозначает семантизировать выражаемый объект, наполнять его языковым содержанием, придавать ему соответствующее значение. Обозначить понятиеозначает аппроксимировать понятие, соотнести понятие со значением, т. е. приблизить значение к понятию или наложить значение на понятие. Другой немецкий философ, М. Хайдеггер, справедливо замечает, что «все знаки возникают из указания» [53, 266]. Знак указывает на что-то аналогичное, имеющееся в нем самом и в обозначаемом понятии.

Во-вторых, как уже было отмечено выше, гегелевское значение – это «вещь чужая», которую знак призван обозначать. Напрашивается вывод, что понятие о вещи есть прерогатива концептуального, а не языкового сознания. В акте обозначения слово придает значение понятию, т. е. накладывает на него свой семантический потенциал. Часто, к сожалению, для многих носителей языка семиотический акт на этом и исчерпывается. Все, что есть в обозначающем знаке, говорящий автоматически приписывает обозначаемому понятию, а в конечном итоге отождествляет языковую семантику с мыслительным понятием, не задумываясь над тем, что какая-то часть семантической инструментальности затемняет обозначаемое понятие и даже подменяет его, а другая его часть просто не участвует в обозначении.

Слепая вера в истинность знакового значения, приписываемого какому-то предмету, приводит к искаженному пониманию действительности. В этой связи уместно также привести слова древнегреческого философа Секста Эмпирика: «Нелепо результат, происходящий от соединения двух, прилагать не к двум, а приписывать только одному из двух» [46, 286].

Семантико-понятийное отношение может быть не только тождественным, оно со стороны языка может оказаться комплементивным, селективным, жестким детерминативным (искажающим, размывающим, вуалирующим).

Со стороны понятия данное отношение актуализируется не менее активно – всем известны примеры концептуализации (понятийного уподобления, содержательного выхолащивания семантики слов и перехода последних в служебные слова), а также уже упомянутые выше процессы семантизации структурных формантов языкового знака. Учитывать нужно двунаправленность данного отношения. Зачастую, когда «слово не способно объяснить внешний предмет, … сам внешний предмет становится объясняющим для слова» [46, 77].

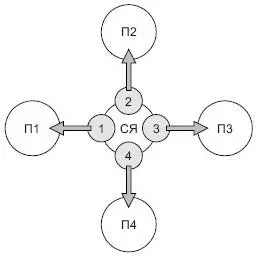

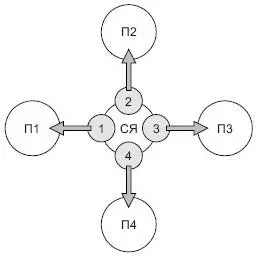

Итак, у слова как вербального (= языкового и речевого) знака можно выделить две ипостаси – семантическую (значимую) и понятийную (мыслительную). Первая ипостась имманентна. Вторая – относительна. Однако данная дихотомия не исчерпывает сути словесного знака. Учитывая мощную ассоциативную природу слова как языкового знака, целесообразно было бы говорить не о дихотомии, а о политомиисемантико-понятийного отношения. Значение языковой единицы можно было бы представить в таком случае в виде сгустка, совокупности нескольких частей понятийно-ориентированных признаков, группирующихся вокруг единого семантического ядра; признаковых частей, выполняющих представительскую функцию,роль понятийных дейксисов, мыслительных векторов (рис. 4).

Рис. 4

Здесь П1, П2, П3, П4 – соотносимые в ассоциативном плане потенциальные мыслительные понятия;

СЯ – семантическое ядро значения языкового знака;

1, 2, 3, 4 – круги со стрелками, символизирующие признаковое представительство мыслительных понятий в семантической структуре языковой единицы.

Иногда признаковое представительство обозначаемого понятия получает в формальной структуре слова номинационное выражение в виде корневой морфемы, мотивационного признака или «внутренней формы» (по В. Гумбольдту). Это своего рода «сопредставление», или «созначение», ср. Leser – читатель; Wegerich – подорожник. Такое посредническое звено облегчает связь слова с мыслительным понятием.

Обобщая проблему знаковости в лингвистике,можно свести известные нам подходы к толкованию природы вербального знака к четырем типам.

1. Унилатеральныйподход. Форма языковой единицы рассматривается как языковой знак. Форма-знак соотносится с понятием, которое приравнивается к языковому содержанию

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу