Нужен способ продавливания, лишенный этого недостатка.

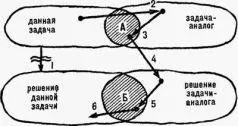

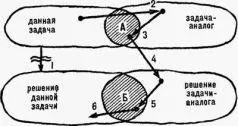

Рис. 42. Задача-аналог помогает решить новую задачу

Используем для решения аризный опыт.

2—0. а) Сущность задачи: толстостенной трубе трудно двигаться в плотном грунте.

б) Увеличение скорости продавливания требует непомерного увеличения мощности продавливающих устройств.

в) Задача-аналог: движение ледокола сквозь лед.

г) Увеличение скорости движения сквозь лед требовало непомерного увеличения мощности двигателей.

д) В обоих случаях увеличение скорости движения объекта сквозь плотную среду требует недопустимого увеличения мощности.

е) Сквозь лед должен двигаться не сплошной, а полый корпус.

ж) Сквозь грунт должна двигаться не сплошная, а полая стенка.

Контрольный ответ: способ проходки тоннеля под действующим сооружением, например в насыпи под железной дорогой, с продавливанием элементов обделки и последующим извлечением грунтового ядра, отличающийся тем, что с целью уменьшения усилий, необходимых для продавливания, в качестве элементов обделки используют полые оболочки длиной, равной длине тоннеля, вдавливая их вдоль оси последнего, а затем полости оболочек освобождают от грунта и заполняют бетонной смесью (авторское свидетельство № 271555).

Смысл шага 2—0 можно проиллюстрировать такой схемой (рис. 42). Непосредственный переход 1 от данной задачи к ее решению труден. Более простым может оказаться путь 2—3—4—5—6: от данной задачи к задаче-аналогу (2); потом к области А, общей для обеих задач (3); далее к известному уже решению задачи-аналога (4); оттуда к области Б, общей для обоих решений (5); затем к решению данной задачи (6).

Чем точнее выбрана задача-аналог, тем больше области А и Б и тем легче осуществляется переход 2—3—4—5—6. По мере накопления опыта переноса область А может становиться все меньше:изобретатель начинает улавливать тонкое отдаленное сходство между задачами. Подчас это тонкое сходство трудно выразить словами. Иногда оно даже отчетливо не сознается изобретателем, а просто «чувствуется». Стороннему наблюдателю это кажется «осенением», «интуицией»...

Регулярные упражнения развивают способность работать при очень небольших областях А и Б, т. е. делают мышление острее, талантливее.

Учиться творческому мышлению

Первый семинар по методике решения изобретательских задач был проведен в Баку в 1959 году. Ныне творческая учеба налажена во многих городах нашей страны. Практика показывает, что уже после нескольких занятий слушатели начинают применять отдельные элементы АРИЗ: понятие о технических противоречиях, ИКР, типовые приемы. Решение задач все еще строится на методе «проб и ошибок», но сами пробы становятся более направленными и эффективными.

Чтобы полностью овладеть техникой решения задач по АРИЗ, нужны 20—30 занятий на семинаре, а затем — самостоятельная тренировка на протяжении нескольких месяцев: разбор учебных задач, решение новых задач, изучение учебно-методической литературы.

По мере освоения навыков направленного мышления, изобретатель все реже прибегает к подробным записям решения: сложные аризные мыслительные операции проводятся в уме — в виде свободного размышления. Задачи все чаще и чаще решаются глубоким применением отдельных фрагментов АРИЗ. Многое кажется очевидным сразу — еще до решения.Аргументация (в том числе рассуждение по шагам) приходит позже, когда «очевидное» решение уже возникло. Появляется «личный почерк»: развитием (вольным или невольным) отдельных элементов АРИЗ вырабатывается индивидуальный стиль мышления. Изобретатель ведет систематическую заготовку ответов на еще неизвестные ему задачи: подбирает картотеку приемов, накапливает сведения о сильных решениях и т. д.

Аризное мышление только сейчас начинает становиться объектом изучения. Можно отметить лишь некоторые его особенности:

| Обычное изобретательское мышление |

Аризное мышление |

| 1. Тенденция к облегчению, упрощению требований задачи. |

1. Тенденция к утяжелению, усложнению требований задачи. |

| При решении задачи 7 обычный изобретатель думает: «Полностью устранить трение, конечно, невозможно. Моя задача — уменьшить трение». Изобретатель, привыкший мыслить по АРИЗ, рассуждает иначе: «Замыкалка» движется с трением. Чем меньше трение, тем лучше. Значит, трения вообще не должно быть. ИКР: «замыкалка» трется о контакты без трения...» |

| Когда об изобретателях говорят, что они сумасшедшие, в этом есть зерно истины: ход мыслей хорошего изобретателя «ненормален» с точки зрения неизобретателя. К сожалению, изобретатели намного чаще думают удручающе нормально... АРИЗ учит хорошему, «ненормальному» мышлению. |

| 2. Тенденция к уклонению от «диких» ходов. |

2. Стремление идти по пути увеличивающейся «дикости». |

| «Надо плавить или взрывать льды», — думает обычный изобретатель. Возможность плавить или взрывать корабль не приходит ему в голову или мгновенно отбрасывается. Это хорошо выявилось на опытах, при которых задачу 5 по таблице решали изобретатели, слабо знавшие АРИЗ. Таблица подсказывала: надо применить прием № 35 (изменение агрегатного состояния). Этот прием всегда привязывался ко льдам, а не к кораблю. В тех случаях, когда преподаватель прямо спрашивал: «А если изменить агрегатное состояние корабля?» — это неизменно вызывало смех. |

| 3. Зрительное представление об объекте нечеткое и привязанное к объекту-прототипу. |

3. Зрительное представление об объекте четкое и привязанное к объекту — ИКР. |

| Обычный изобретатель видит некий ледокол (очень нечетко — в общих чертах), быстро ломающий льды. Аризное мышление рисует иную картину, нечто грузонесущее проходит сквозь льды словно их и нет. |

| 4. Представление об объекте «плоское». |

4. Представление об объекте «объемное»: виден не только объект, одновременно просматриваются его подсистемы и надсистема, в которую он входит. |

| Аризно мыслящий изобретатель видит не «ледокол вообще», а одновременно три изображения: ледокол, его части (гипертрофированную машинную часть и очень маленькую грузовую часть; мгновенная мысль — в идеальной машине было бы наоборот!) и караван, в который входит ледокол (еще одна мгновенная мысль: если мы даже сотрем лед в порошок, этот порошок будет сзади всплывать и смерзаться; одна задача тянет за собой другую — тут угадывается тупик). |

| 5. Представление об объекте «сиюминутное». |

5. Объект виден в историческом движении: каким он был вчера, какой он сейчас, каким он должен стать завтра (если сохранить линию развития). |

| 6. Представление об объекте «жесткое». |

6. Представление об объекте «пластичное», легко поддающееся сильным изменениям — в пространстве и во времени. |

| В задаче 7 груз («замыкалку») можно видеть «жестко» — в виде некоего падающего тела (как в ответе на задачу 6). А можно увидеть этот груз сильно меняющимся даже за те доли секунды, пока длится падение. «Сильно меняющимся» — значит, меняющимся вплоть до превращения в нуль. |

| 7. Память подсказывает близкие (и потому слабые) аналогии. |

7. Память подсказывает далекие (и потому сильные) аналогии, причем запас информации постоянно пополняется за счет собираемых принципов, приемов и т. д. |

| 8. С годами усиливается барьер специализации. |

8. Барьер специализации постепенно разрушается. |

| 9. Степень управляемости мышления не повышается. |

9. Мышление становится все более управляемым: изобретатель видит ход мышления как бы со стороны, легко управляет процессом мышления (например, без затруднений отвлекается от «напрашивающихся» вариантов, легко выполняет мысленные эксперименты и т. д.). |

Таковы некоторые черты аризного мышления. Конечно, порознь они встречаются и у обычного изобретателя. Но приобретаются они поздно — теряется лучшее для творчества время, а главное — сила этих качеств в ансамбле намного больше, чем порознь.

Читать дальше