Взять очень плохую катушку индуктивности с большим омическим сопротивлением? Или конденсатор с плохой изоляцией между пластинами? Конечно, это не лучший выход из положения. Ведь энергия сигнала будет бесполезно теряться в проводах катушки или в диэлектрике конденсатора. Гораздо выгоднее подключить к контуру полезную нагрузку, в нашем примере — входное сопротивление усилителя звуковой частоты. Тогда и добротность контура понизится, а поглощаемая энергия колебаний направится туда, куда нужно. Это как раз тот редкий случай, когда «и волки сыты, и овцы целы».

На рисунке показана схема простейшего Г-образного фильтра нижних частот.

Г-образный фильтр нижних частот.

Конденсатор с катушкой по-прежнему дружно образует колебательный контур, в разрыв одного из соединительных проводов подается входной сигнал, а параллельно конденсатору присоединена полезная нагрузка, в нашем примере — входное сопротивление усилителя звуковой частоты. Приведем очень простые соотношения, позволяющие выбрать величины входящих в фильтр элементов. Добротность контура, который теперь называется уже звеном фильтра , определяется соотношением сопротивления нагрузки и реактивного сопротивления конденсатора или катушки.

Почему «или»? Потому что на резонансной частоте реактивные сопротивления конденсатора и катушки равны друг другу! Напомним, что емкостное сопротивление конденсатора Х с = 1/2 πf сC, а индуктивное сопротивление катушки X L = 2 πf сL. У фильтра резонансную частоту называют частотой среза . Когда частота входного сигнала равна резонансной частоте контура или, как говорят, частоте среза фильтра, X L= Х с. А добротность контура Q= R н/ X L= R н/ X с. Отсюда при Q = 1 получаем для фильтра L = R н/2 πf с, С = 1/2 πf сR н. Этими простыми формулами с успехом можно пользоваться при расчете фильтров.

Чтобы фильтр работал эффективнее, соединяют последовательно несколько простейших звеньев. Вспомните: если вам требуется хорошо профильтровать какую-либо жидкость, вы складываете марлю или фильтровальную бумагу в два-три слоя и уж только потом закладываете ее в воронку! Звенья фильтра соединяют так, чтобы можно было объединить соседние элементы. Например, так:

Два полузвена образуют П-образное звено.

Получилось П-образное звено. Или так:

Два полузвена образуют Т-образное звено.

Получилось Т-образное звено. Оба они состоят из двух Г-образных простейших звеньев и обеспечивают… Так и хочется сказать: вдвое большее ослабление. Это будет верно, но только в том случае, если ослабление считать в децибелах. А если просто, как мы привыкли, в «разах»? Например, сигнал с частотой в три раза выше частоты среза простое Г-образное звено ослабит примерно в десять раз. А два звена, думаете, в двадцать раз? Ничего подобного — в сто!

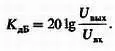

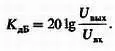

Коэффициенты передачи звеньев Кперемножаются. Но тогда логарифмы этих величин должны складываться. Вот почему радиоинженеры так любят логарифмическую единицу ослабления или усиления децибел (дБ). В децибелах можно измерить отношение любых двух величин, например отношение выходного напряжения фильтра к входному, пользуясь соотношением

Но отношение выходного напряжения к входному и есть коэффициент передачи фильтра! В нашем примере для Г-образного звена он составляет — 20 дБ, а для двух Г-образных звеньев, соединенных последовательно, т. е. для П- или Т-образного звена, — 40 дБ. Знак «минус» указывает на то, что происходит ослабление сигнала (в случае усиления был бы знак «плюс»). Как видим, единица децибел действительно очень удобна, а чтобы это полностью оценить, к ней нужно просто привыкнуть. Люди, умеющие пользоваться логарифмической линейкой, редко отказываются от нее, а к микрокалькулятору обращаются лишь для выполнения особо точных расчетов.

Числа на линейке нанесены в логарифмическом масштабе, поэтому для умножения или деления двух чисел достаточно сложить или вычесть длины отрезков на линейке, соответствующие этим числам. Линейка обеспечивает точность расчетов не хуже 1 %. При необходимости большей точности пользуются таблицами логарифмов. Рассказывают о необыкновенном человеке, который соревновался с микрокалькулятором в умножении многозначных чисел. Его секрет объяснялся тем, что, выучив таблицу логарифмов, он вместо умножения мгновенно складывал в уме многозначные числа. С помощью логарифмической линейки или таблиц логарифмов очень удобно переводить отношение двух чисел в децибелы.

Читать дальше