Предложенный подход вместе с тем позволяет за счет выбранного интервала скоростей достигнуть, как это будет показано ниже, максимально возможной в данных условиях пропускной способности каждой полосы движения вместе с возможностью для каждого автомобиля менять полосы движения, что в условиях, например, часто расположенных въездов на магистраль и съездов с нее в городе, является необходимостью.

Дополнительно к этому смежная с въездными и съездными участками магистрали полоса резервируется как буферная, то есть используется только для въезда и съезда автомобилей, а также для объезда мест аварий или ремонта. Это решение позволяет, по крайней мере, снизить вероятность образования пробок из-за аварий до минимального предела, а также избежать пробок на магистрали у мест съезда автомобилей с нее, так как автомобили перед съездом с магистрали заранее переезжают на эту резервно-техническую полосу и не создают помех другим автомобилям на действующих полосах движения.

Приведем выдержку из статьи Афанасьева М.Б «Транспортный поток», чтобы показать очевидную неадекватность традиционного гидродинамического подхода для уплотненного движения транспортных потоков, как это было отмечено Семеновым В.В.[9].

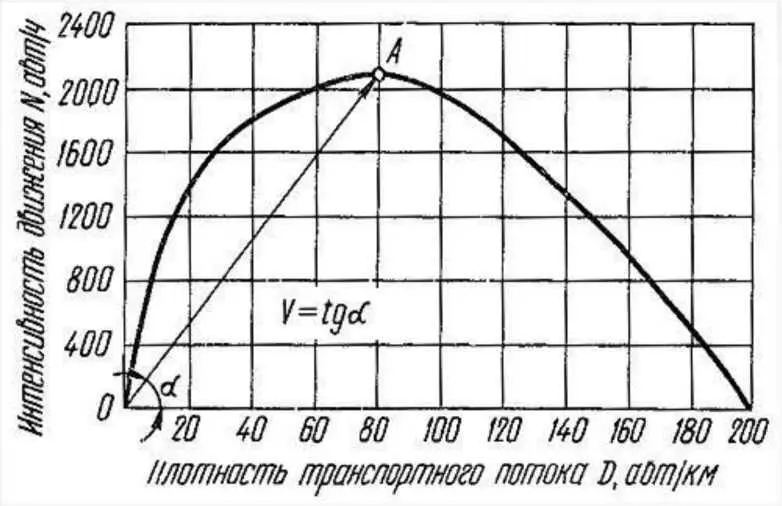

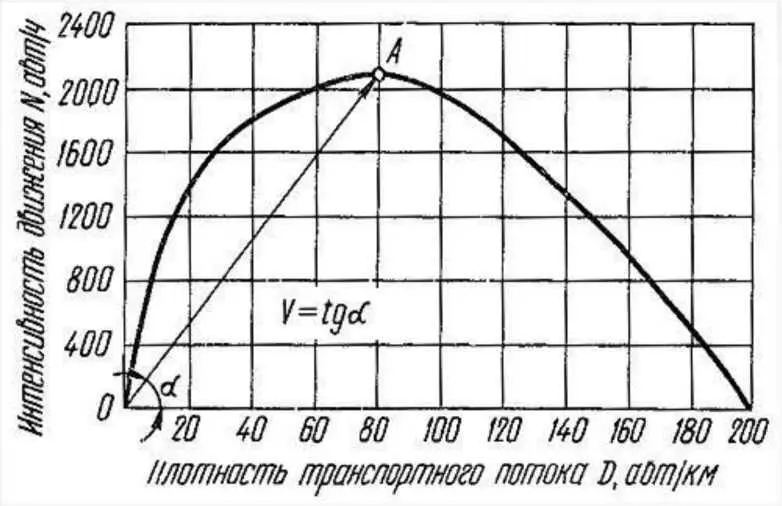

«…Отметим, что в соответствии с традиционной теорией транспортных потоков, ориентированной на гидродинамическую модель, транспортный поток можно характеризовать тремя основными параметрами: интенсивностью N, средней скоростью V и плотностью D. Эти параметры связаны основным уравнением транспортного потока: N = DV.

Графически это уравнение представляет собой основную диаграмму транспортного потока, общий вид которой показан на рис. 1.

Рис. 1. Основная диаграмма транспортного потока.

Пользуясь уравнением и диаграммой, можно определять характеристики транспортного потока. Так, средняя скорость выражается через тангенс угла наклона прямой, соединяющей начало координат с точкой, координаты которой характеризуют определенную интенсивность и плотность (N/D). Максимально возможная при данных условиях интенсивность движения, как это следует из диаграммы, достигается при определенной плотности транспортного потока (точка A на диаграмме) и называется пропускной способностью полосы движения или дороги в целом. Характерно, что при плотности потока, большей, чем в точке A, интенсивность движения снижается. Объясняется это тем, что при большой плотности движения, часто возникают заторы, снижается скорость и это приводит к уменьшению количества автомобилей, проходящих в единицу времени через какое-либо сечение или участок дороги. Из основной диаграммы и уравнения транспортного потока следует очень важный для регулирования движения вывод: в тех случаях, когда возникает потребность пропустить по дороге максимально возможное количество автомобилей, необходимо установить с помощью знаков определенный режим скорости, который обеспечивает наибольшую интенсивность» [10].

B. В. Семенов и ряд указанных выше специалистов США показали, что гидродинамическая модель неприменима для движения транспортных потоков высокой плотности, поэтому, на наш взгляд, используемые общие понятия, определения и уравнения, приведенные выше, не могут адекватно описывать и объяснять все ситуации в транспортных потоках.

В связи с этим пришлось ввести, на наш взгляд, более адекватную модель движения транспортного потока, которую и приведем ниже.

Рассмотрим процесс формирования транспортных потоков на магистралях без светофоров (без регулируемых перекрестков) [5].

Водитель, двигаясь с определенной скоростью по полосе движения, соблюдает дистанцию безопасности. Ее протяженность зависит от скорости движения и определяется из следующего соотношения:

1дб = τз · v + v 2/50,

где τз — время задержки, то есть время реакции водителя на изменение окружающей обстановки; v — скорость автомобиля.

Если окружающая обстановка для водителя является стабильной и не беспокоит его, то, как показывает опыт, в среднем τз составляет около 0,5 сек, что характерно при стабильном движении автомобилей по выбранным им полосам движения значительное время, например, на междугородних магистралях-хайвеях со скоростью до 100 км/час.

При снижении скорости за предел в 30 км/час, например, при повышении плотности транспортного потока, автомобили сближаются, появляется своего рода теснота, которая увеличивается с уменьшением скорости. Обстановка на дороге становится более сложной и время задержки увеличивается. Опыт показывает, что в этом случае τз увеличивается до 1 сек.

Читать дальше