В науке возобладал позитивизм. Никакие философские построения теперь не принимались на веру автоматически, авторитеты более не могли защитить от сомнений и скепсиса. Научный факт стал единственно приемлемым доказательством. Факты же сыпались на головы ученых – ботаников и географов, химиков и физиков, историков и филологов – в непредставимом до того изобилии. В любимое занятие превратилась классификация – распределение знаний по соответствующим ячейкам и выявление закономерностей в этих построениях. В отдельных областях это дало ошеломительные результаты – периодическую систему химических элементов Менделеева и эволюционную теорию Дарвина, например.

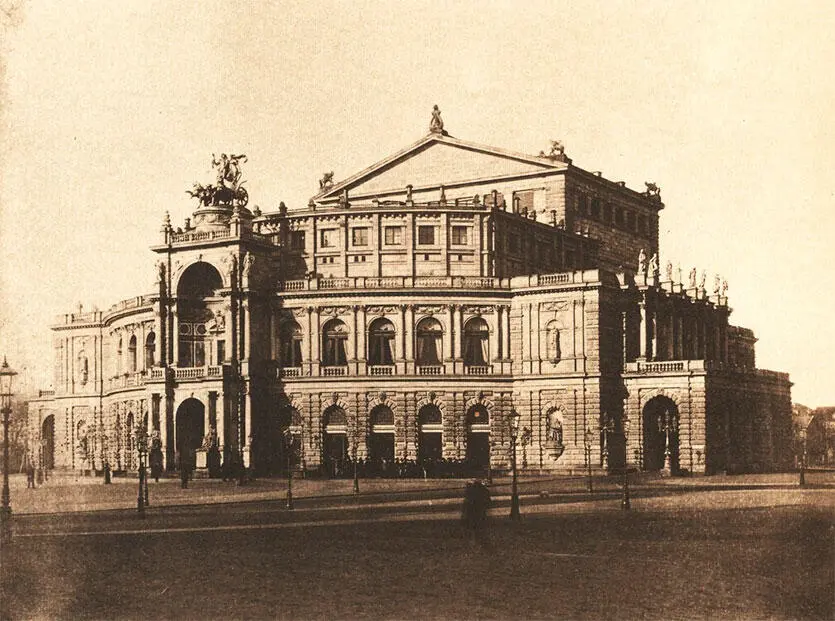

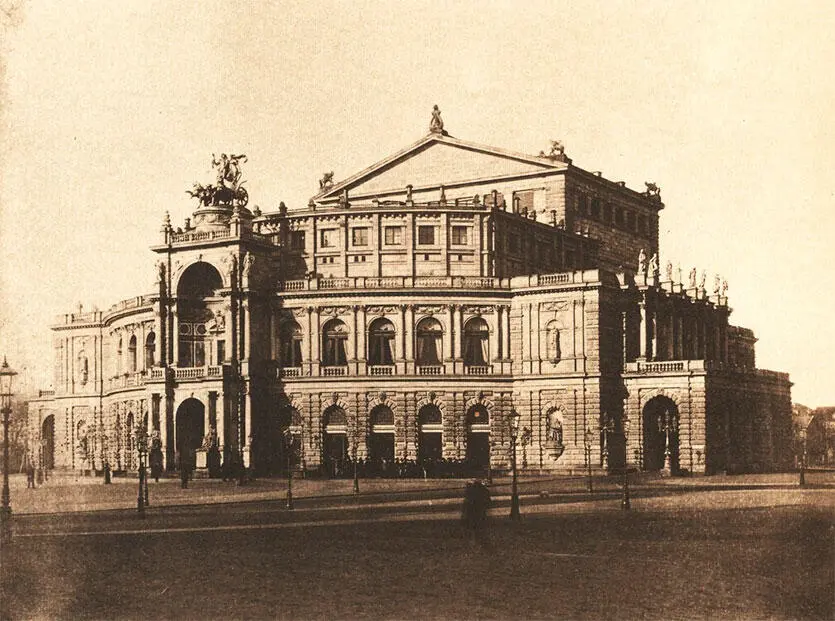

Рис. 7.3.54. Здание оперы. Архитектор Готфрид Земпер. 1871–1878 гг. Дрезден, Германия [315]

Однако на искусстве архитектуры научно-технический прогресс поначалу сказался не лучшим образом, хотя строительство как раз велось, причем в невиданных ранее объемах. Возводились столичные кварталы, состоявшие из нового типа зданий – многоэтажных доходных домов, квартиры в которых сдавались в аренду. На окраинах городов росли фабричные корпуса. На престижные улицы выходили фасады грандиозных торговых пассажей. Всякий уважающий себя город обзаводился музеем, театром (это, правда, со времен Античности не ново), вокзалом и банком. Большинство таких зданий включали огромные общественные пространства, перекрытые конструкциями из чугуна и стали, благо новейшие технологии, типа бессемеровского процесса, делали такие решения вполне доступными. Но чем лучше удавалось архитектуре решать насущные задачи, тем меньшую роль в ее создании играли архитекторы. Фактически главным творцом становился заказчик. Именно он определял, какие помещения ему нужны и в каком порядке они должны быть расположены. Потом появлялся инженер, на котором теперь лежала ответственность за реализацию пространственных решений. И только после этого, снова с заказчиком, архитектор решал, стиль какой страны и какой эпохи будет изображен на фасаде.

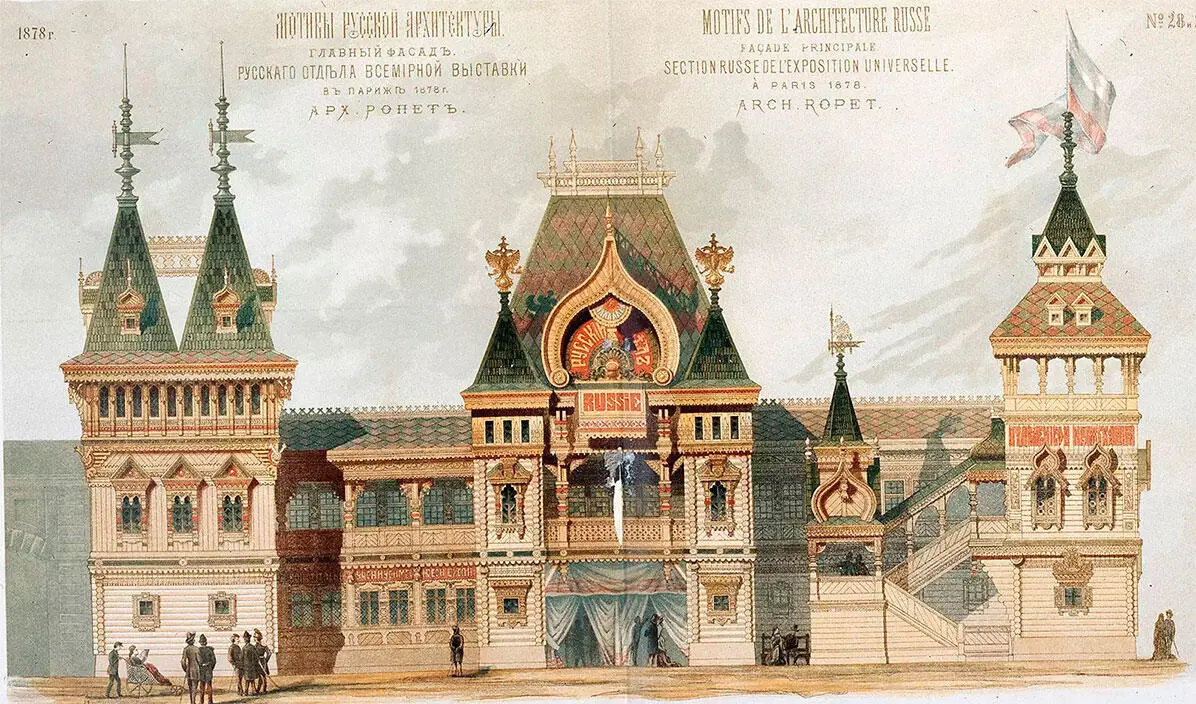

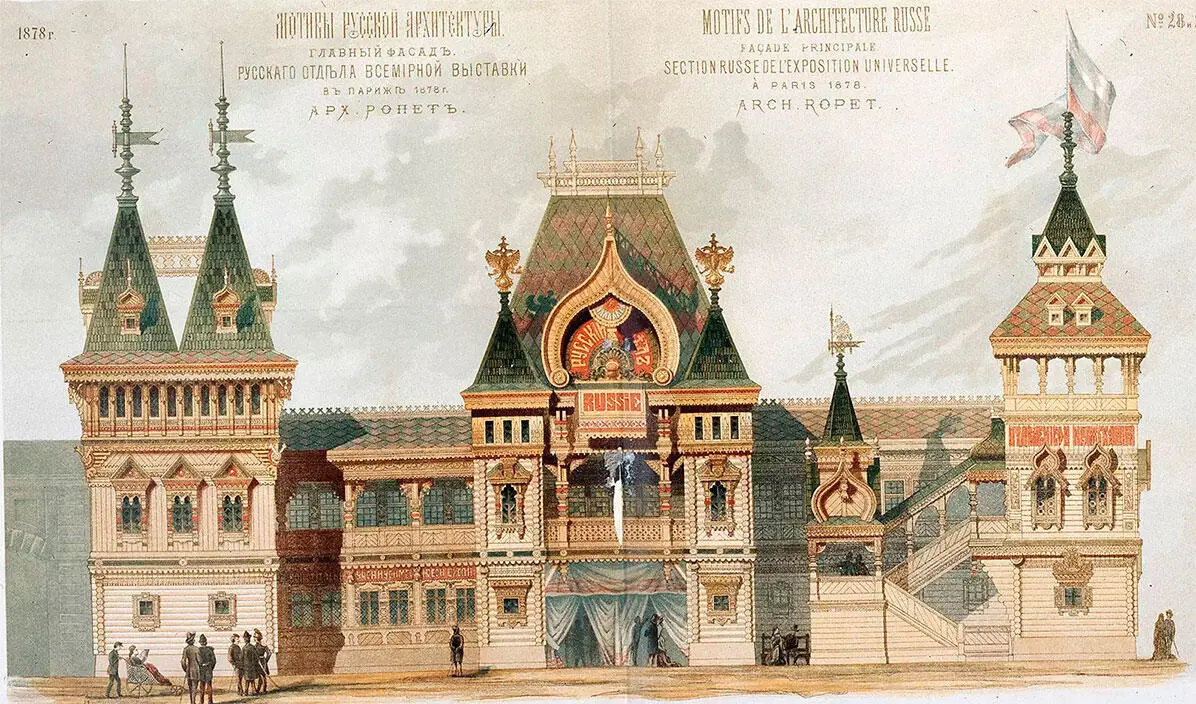

Рис. 7.3.55. Главный фасад русского отдела Всемирной выставки в Париже 1878 г. Проект. Архитектор Иван Ропет. 1878 г. [316]

Такой выбор, как правило, тоже подчинялся моде, поэтому внутри эклектики различают множество стилей. (Раньше их употребляли с приставкой «псевдо…», это было удобно, так как отличало стилизации XVIII–XIX веков от творческих поисков эпохи позднего модерна. Сейчас политкорректность почему-то проникла и сюда. Чтобы им – стилям – не было обидно, во всех случаях принято говорить «нео … ».) В 1830-е гг. архитектуру вновь накрывает волна романтического интереса к готике. Частные особняки, здания парламентов, фабрики и, конечно, англосаксонские учебные заведения строятся с элементами этого стиля, отсылавшего скорее к историческим романам Вальтера Скотта, чем к величественным соборам Средних веков. Правда, стоит вспомнить, что, хотя готика – практически международный символ романтизма, для кого-то она просто национальное культурное наследие. Неудивительно поэтому, что в разных странах в эту эпоху начали культивировать и собственные, отличные от готического, исторические стили. В России, например, появилось множество зданий, имитирующих, иногда вполне удачно, зодчество XVII века. Одно время в ходу даже было слово «ропетовщина», неодобрительное, как нетрудно догадаться, произведенное от фамилии архитектора Ивана Ропета (настоящая фамилия Петров; годы жизни: 1845–1908), немало сделавшего для популяризации этого проявления местного патриотизма. Как реакция на засилье стилизаций в духе «национальных школ», в Париже возникло, а затем распространилось по миру направление, названное «боз-ар», по имени Школы изящных искусств ( École des Beaux-Arts ), отстаивавшей «вечные ценности», то есть облик архитектуры Древнего Рима и Ренессанса. Помимо эстетических, за этим скрывались и политические резоны. Первое, ставшее образцом, произведение – здание Оперы Гарнье – было возведено в эпоху Второй империи, когда Наполеон III, племянник почившего на острове Святой Елены императора, возложил на себя титул, ранее принадлежавший знаменитому родственнику.

Рис. 7.3.56. Вестминстерский дворец. Архитекторы Чарльз Берри и Огастес Уэлби Пьюджин. 1836–1870 гг. Лондон, Великобритания [317]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу