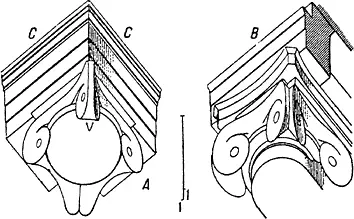

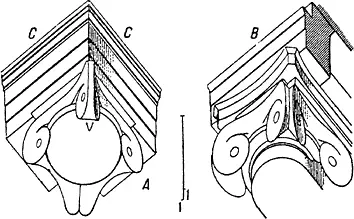

Схожая трудность имеется и в ионическом ордере, и называется она аналогично – «проблема угловой капители». Суть в следующем: если здание окружено колоннадами со всех сторон, то крайние в ряду капители смотрят на один фасад, как и положено, глазками волют, а на другой – боковыми частями, так называемыми подушками . Конечно, можно сделать капитель с волютами на обе стороны, отогнутыми по диагонали и образующими острую грань, однако логика и чистота решения в этом случае пострадают.

Рис. 1.18. Варианты решения «проблемы угловой ионической капители» [18]

От данной проблемы счастливо избавлен третий классический ордер – коринфский. В сущности, он такой же, как ионический, только с другой капителью, круглой в плане и украшенной растительным орнаментом – листьями аканфа. Кстати, за счет высоты капители он оказался самым стройным.

Рис. 1.19. Храм Зевса Олимпийского. Афины, Греция. Достроен при императоре Адриане, в 124–125 гг. [19]

Изобретение же… капители, согласно преданию, произошло таким образом: одна девушка, гражданка Коринфа, уже достигшая брачного возраста, заболела и умерла. После похорон ее кормилица, собрав несколько вещичек, которые эта девушка берегла при жизни как зеницу ока, уложила их в корзинку, отнесла к гробнице и поставила на могилу, а чтобы они подольше сохранились под открытым небом, покрыла их черепицей. Эта корзинка случайно была поставлена на корень аканфа. Тем временем, с наступлением весны, корень аканфа, придавленный этой тяжестью, пустил из своей середины листья и стебельки, которые, разрастаясь по бокам корзинки и прижимаемые в силу тяжести углами черепицы, принуждены были загнуться в виде оконечностей волют.

В это время Каллимах, которого Афиняне за изящество и утонченность его мраморных работ называли κατατεχνος, проходя мимо гробницы, обратил внимание на эту корзинку и на нежность обросших ее молодых листьев. Восхищенный новизною вида и формы, он сделал для коринфян несколько колонн по этому образцу, определил их соразмерность и установил с этого времени правила для построек коринфского ордера.

Витрувий Марк Поллион. Десять книг

… С. 79–80.

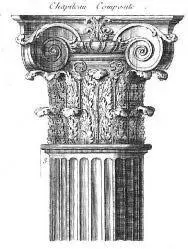

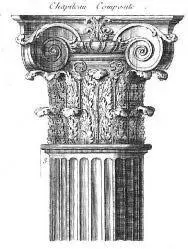

Таковы три главных ордера, рожденных на землях Эллады. Позже Рим дал еще два – тосканский и композитный. (Некоторые серьезные историки добавляют к ним эолийский и аттический, но все же каноническими следует считать эти пять.)

Рис. 1.20. Манеж (Экзерциргауз). Инженер А. Бетанкур (перекрытия), архитектор О. Бове (фасады). 1817, 1824–1825 гг. Москва, Россия [20]

Рис. 1.21. Композитный ордер. Фрагмент таблицы «Пять архитектурных ордеров». Гравюра. Книжная иллюстрация [21]

С точки зрения истории архитектуры заслуга римлян не только в приумножении числа ордеров. Смена исторических эпох и рождение новой державы – Римской империи – сопровождались колоссальными изменениями в искусстве строить. И главное здесь то, что римляне, не отказавшись полностью от традиционной стоечно-балочной конструкции, начали широко применять другую – арочную, позволяющую перекрывать невиданные до сих пор пролеты. Однако язык, которым пользовались римские архитекторы, все еще оставался старым, с лексическим багажом колонн и антаблементов. Не зная, как эстетически осмыслить новые технологии, и не желая порывать связь с культурным и историческим наследием великих предшественников, древних греков, римляне стали украшать стены все теми же колоннами и антаблементами, но уже не работающими на самом деле, а лишь создающими рамку вокруг реальных арочных проемов. Так в жизни ордера произошло еще одно важное событие: теперь он мог оставаться реальной конструкцией, а мог и превратиться в декор , в нечто внешнее, навешенное на фасад. Инструментарий архитектора существенно обогатился. Стена не была больше скучной плоскостью, она красиво членилась по вертикали и по горизонтали. Колонны или их плоские пристенные аналоги – пилястры – визуально ставились друг на друга. К этому приему прибегали, чтобы зрительно облегчить здание, располагая, например, мощный дорический ордер внизу, а стройный ионический и элегантный коринфский – над ним. В то же время, если не нужен был особый эффект, когда взгляд, скользя по фасаду, безостановочно устремляется в самое небо, использовали большой венчающий карниз , общий для всех ярусов. Такой крупный элемент как бы «утверждает» здание на земле и властно объединяет композицию – пример архитектоники в действии. При этом стена, украшенная ордером, уже не выглядела замкнуто, отгороженно от внешнего мира, как фасад крепости или тюрьмы. Колоннада всегда открыта в пространство. Свет и тень в каннелюрах, вибрируя, делают зыбкой поверхность. Граница между внешним и внутренним исчезает, и преобразующая мир энергия зодчества изливается в окружающее пространство.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу