Причинами обвалов склонов и возникновения оползней обычно являются низкая прочность горных пород, их повышенное увлажнение, образование линии скольжения и часто слабое развитие растительного покрова. Инженерно-биологические мероприятия в сочетании с техническими элементами могут затормозить движение оползней, но не в состоянии полностью предотвратить их. Основное внимание должно уделяться эффективному осушению склонов. За счет посадки растений могут тормозиться, как правило, только поверхностные оползневые процессы.

В общем случае для уменьшения активности оползней целесообразно осуществлять следующие инженерно-биологические мероприятия:

• устранение и озеленение трещин в почве;

• строительство открытых дренажных систем и желобов;

• закрепление грунта кольями (сваями);

• укрепление склона подпорными стенами, габионами, фашинами;

• укладка дренажных фашин;

• повышение кустистости кустарников (посадка на пень, укоренение побегов);

• сохранение травяного покрова;

• посадка деревьев, имеющих мощную стержневую корневую систему.

Таковы общие рекомендации, но практика показывает, что иногда нужны иные, на первый взгляд, парадоксальные меры. Так, вопреки распространенным правильным представлениям о том, что на оползневых склонах следует сохранять лес, в некоторых случаях может быть полезна вырубка отдельно стоящих наклонившихся деревьев – для предотвращения вывала этих деревьев с корнями при сильных порывах ветра и возникновения в этих местах очагов развития оползней.

Другой пример еще радикальнее отличается от стандартной ситуации. Это борьба с оползнями на некоторых обращенных к океану склонах Бразильского нагорья. Там при строительстве дорог лес вырубили, а на склонах сформировали плотный дерновый покров, предохраняющий их от эрозии. В результате обильные осадки, прежде активно фильтровавшиеся в рыхлую лесную почву и питавшие грунтовые воды, стали быстро стекать по задернованной поверхности. Влагосодержание горных пород уменьшилось и оползней стало меньше.

Основных типов инженерно-биологических сооружений несколько , но в каждом типе существует множество вариаций, часто сооружения комбинируются. Описания некоторых из этих типов ниже сопровождаются пояснительными рисунками, заимствованными из пособия Ф. Флоринета «Инженерная биология», Вена, 2004 г.

1. Посадкидеревьев, кустарников, трав. Применяются в самых различных ситуациях – как средства закрепления почвы и ее улучшения, в целях ветрозащиты, создания микроклимата, регулирования водного баланса и др. Техника посадки очень разнообразна.

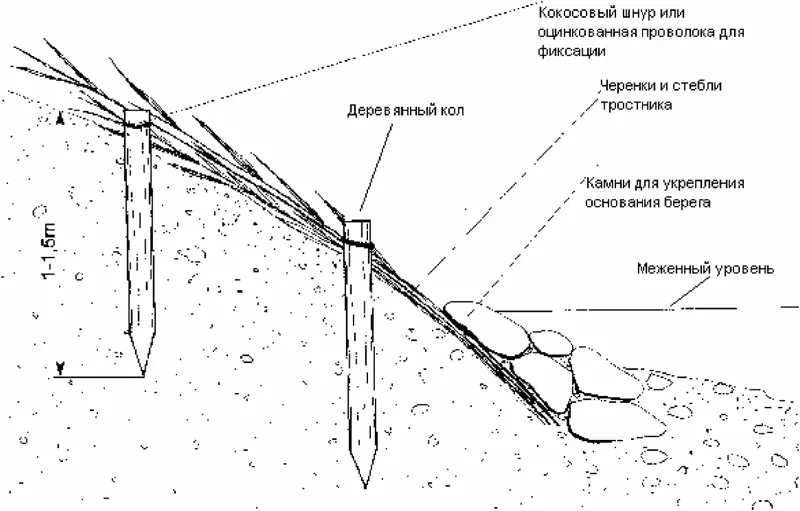

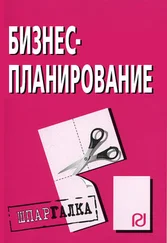

2. Настилыиз живых ветвей, стеблей или хвороста. Такие настилы, по сравнению с остальными инженерно-биологическими конструкциями, выдерживают очень высокие нагрузки. Область применения универсальна, однако, прежде всего, они подходят для укрепления крутых берегов, которые подвергаются высокой гидравлической нагрузке. Если это настил из ветвей ивы, то между ними для повышения видового разнообразия, целесообразно укладывать сеянцы или саженцы широколиственных растений, причём вершина побегов должна выступать до 20 см над поверхностью земли. На некоторых берегах настилы могут сооружаться из стеблей камыша (рис. 25).

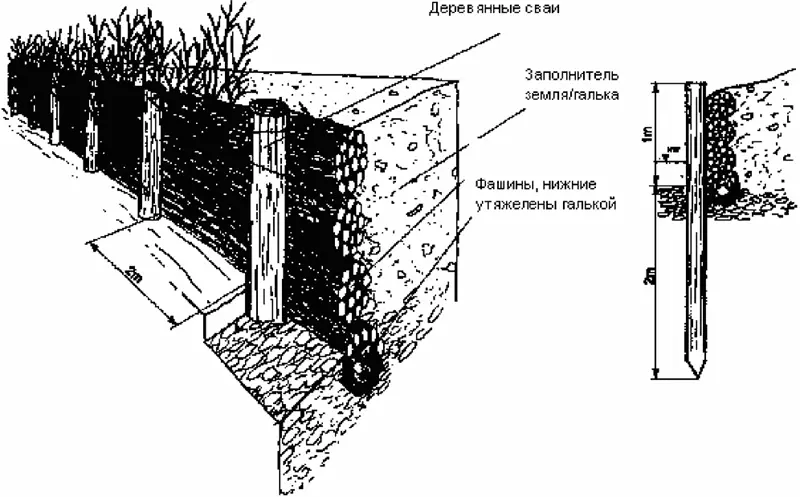

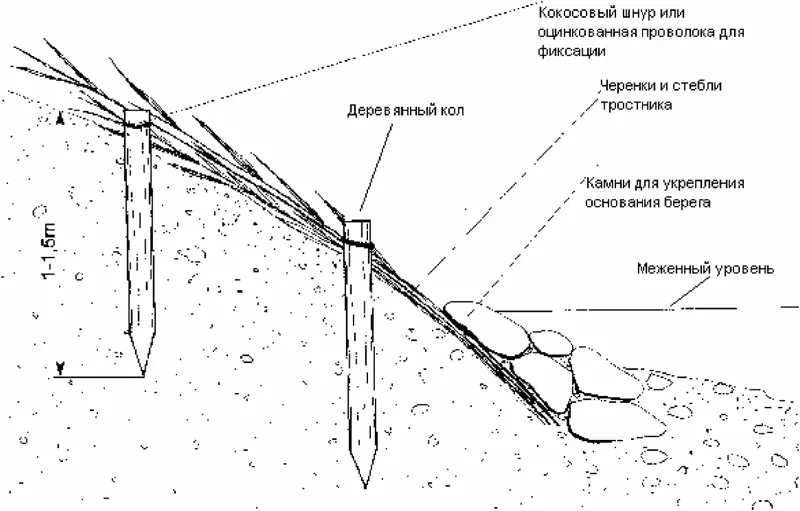

3. Фашиныпредставляют собой связки из длинных, чаще всего живых, прутьев ивы. Используются очень широко для укрепления берегов и склонов, для создания и укрепления дрен, в сочетаниях с другими сооружениями.

Стена из фашин (рис. 26) – это очень эффективная конструкция, предназначена для защиты небольшой части склона. Она состоит из фашин, которые укладываются друг на друга и закреплены деревянными сваями. В результате вертикального расположения верхние фашины затеняют нижние, и это ведет к гибели части проросших побегов. Поэтому высота стена не должна быть более 1,0 м, она может использоваться, в основном там, где из-за недостатка площади необходима вертикальная конструкция.

Рис. 25. Настил из стеблей камыша.

Рис. 26. Стена из фашин.

Длительность существования этого сооружения зависит от прочности опорной деревянной стены. Если стена затапливается, а вышележащий участок склона дополнительно не защищён, то поверхность склона, находящаяся за фашинами, может разрушаться. Кроме того, следует учитывать, что вдоль стены может наблюдаться линейная эрозия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу