Первая часть программы должна содержать определение круга и характеристику участников проекта, состоящую из трех разделов.

• краткая формальная характеристика каждого участника,

• его компетенция, функции и вклад в проект,

• проблемы, препятствующие работе участников в проекте.

Вторую часть программы следует посвятить определению проблем, решению которых должен способствовать проект. Эта часть должна содержать ответы на три основных вопроса:

• что происходит с окружающей средой/ландшафтом?

• чем данная ситуация обусловлена, каковы ее проявления?

• чего недостает для ее улучшения/преодоления?

В третьей части программы нужно представить согласованные целей проекта, охарактеризовав следующие позиции:

• в чем заключаются главная и частные цели проекта?

• каким представляется ожидаемый результат достижения этих целей?

• каковы индикаторы достижения целей и результатов проекта и каковы возможности их проверки?

• каковы условия достижения этих целей и результатов?

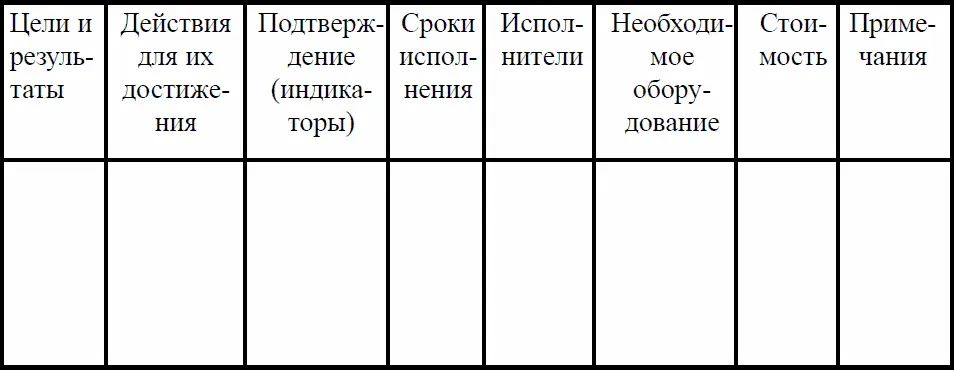

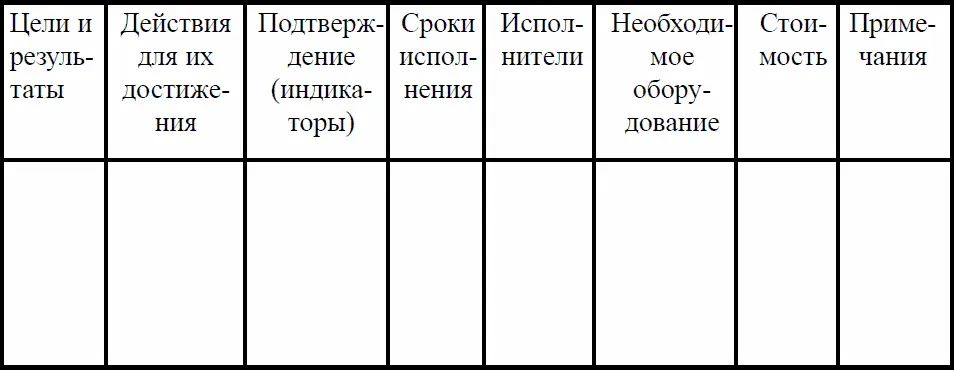

В четвертой части программы должны быть систематизированы некоторые материалы предыдущих разделов и возможно боле полно сформулированы пути и условия достижения целей и результатов проекта. Каждая из частей программы может быть представлена как таблица, содержащая, например, следующие данные.

Заключительная часть программы должна быть посвящена организации мониторинга – контролю за исполнением предписаний плана и эффектами проведенных мероприятий. Подробно о содержании мониторинга говорится в другом разделе этой главы.

На завершающей стадии планирования или через некоторое время после его завершения рекомендуется определить рамочные условия для повторной разработки ландшафтного плана в том же масштабе или для проведения нового планирования в более крупном масштабе. Рамочные условия последующего планирования включают его основные предпосылки, актуальность или необходимость и основные цели (Руководство… 2001. Т. 2).

Необходимость повторного проведения ландшафтного планирования в полном объеме или какой-либо его части может возникнуть, если требуется:

1. Корректировка всей концепции территориального развития, когда:

– новые законодательные и нормативные акты стали противоречить принятой в разрабатываемом ландшафтном плане концепции развития территории,

– концепция развития территории не соответствует реальным изменениям, прежде всего в социально-экономической сфере, или основные цели развития уже достигнуты.

2. Выявление новых приоритетных компонентов, сохранение которых может обеспечить основные цели развития территории.

3. Пересмотр границ целевых зон, когда, например:

– произошли положительные изменения состояния отдельных природных компонентов и возможно сокращение зоны улучшения,

– кормовая база животноводства исчерпана и его дальнейшее экстенсивное развитие нерентабельно,

– сельское хозяйство не обеспечивает потребности местного населения и туристов продуктами питания, традиционно производимыми на этой территории.

4. Пересмотр концепции развития отдельных зон, когда:

– введены новые нормативные ограничения в области природопользования и оценки воздействий на окружающую среду,

– обострились проблемы, связанные с характером регламентированного природопользования.

5. Корректировка или уточнение направлений действий и мероприятий, когда:

– природоохранные рекомендации по отдельным природным компонентам не выполняются или не обеспечивают реализацию целевых концепций развития,

– естественное восстановление нарушенных природных комплексов происходит недостаточно интенсивно или в нежелательном направлении.

Повторное проведение планирования имеет смысл и может дать новые результаты после того, как будут выполнены все целевые установки разработанного ранее плана, определявшие основные направления развития территории.

7.2. Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс

Участие всех заинтересованных сторон – этот один из главных принципов разработки ландшафтных планов и важнейшее условие их успешности. Причем это условие в равной мере касается и органов власти, и местных жителей, и всех представителей заинтересованной общественности. Это участие в рамках процедур ландшафтного планирования обычно характеризуется как коммуникативный процесс, объединяющий участников планирования посредством механизмов общения или коммуникации. Существует множество форм такого общения – от привычного для планирующих организаций согласования документов с другими ведомствами, до проведения референдумов, являющихся высшей формой осуществления воли граждан.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу