Карты землепользования, отображающие все его основные формы и пространственную структуру, редко оказываются доступны в готовом виде. Обычно их приходится составлять специально на основе отраслевых – земле– и лесоустроительных, водохозяйственных, градостроительных и других. При этом их следует актуализировать по материалам современных космических и/или аэрофотоснимков. Пример карты современного использования земель приведен на рис. 3.

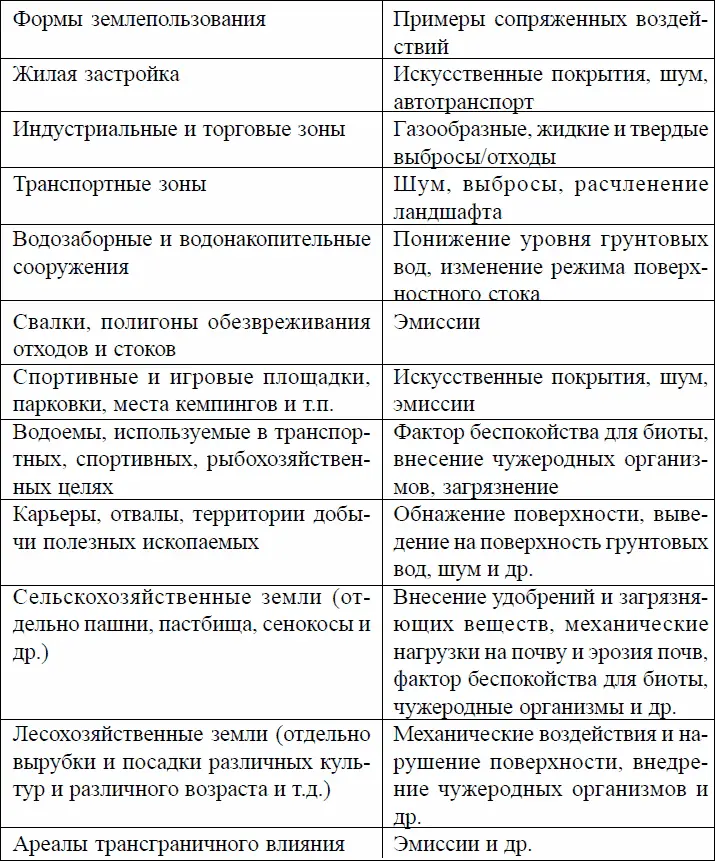

Назначение всех материалов и карт землепользования в том, чтобы возможно более полно представить существующие воздействия на ландшафт. Рекомендуется выявить источники, ареалы и параметры воздействий, связанных со следующими основными типами использования территории (табл. 2).

Карты и материалы этого блока нередко содержат информацию об экологических рисках различных форм землепользования или о природных рисках. Таковы, например, карты опасности пожаров в лесах, эрозионной опасности, риска наводнений, лавинной опасности и т. п.

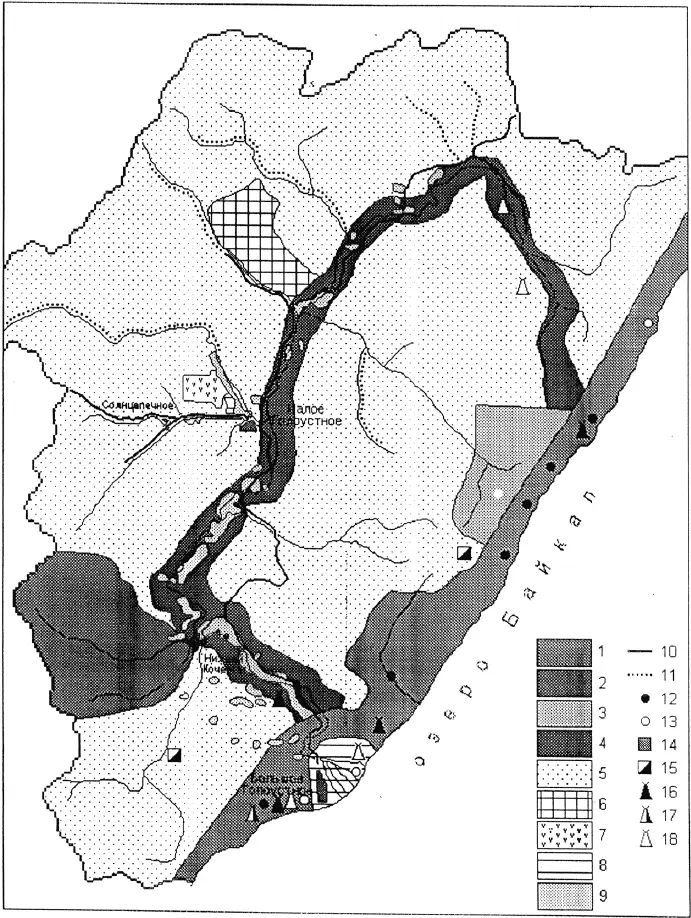

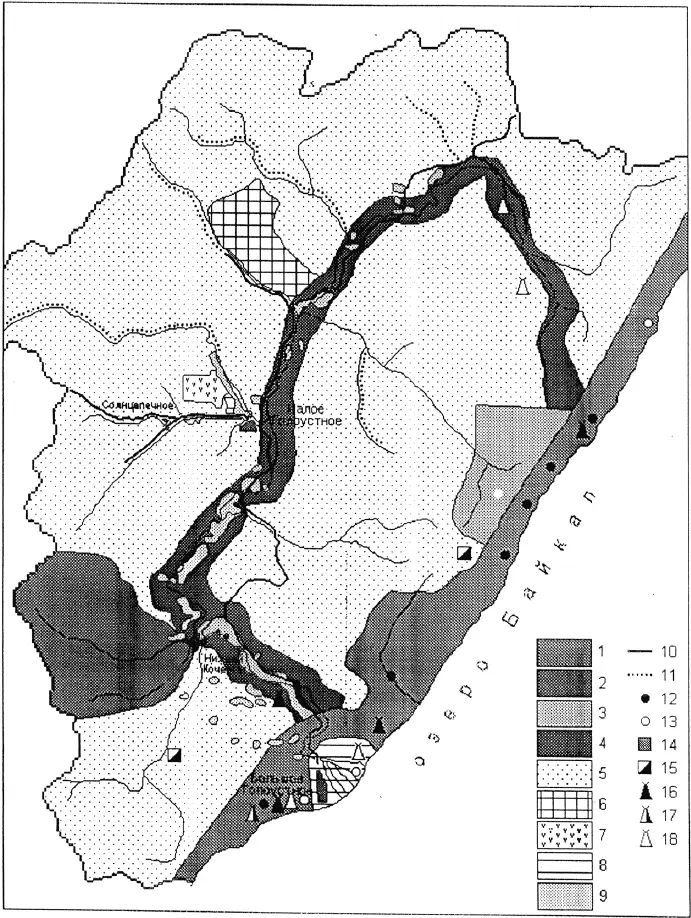

Рис. 3. Современное использование земель, Б. Голоустное.

Лесные территории: 1 – Прибайкальский государственный природный национальный парк; 2 – Кочергатский государственный соболиный заказник областного значения; 3 – орехопромысловая зона; 4 – запретные нерестовые и водоохранные полосы по берегам реки Голоустной; 5 – побочное лесопользование; 6 – мараловодческое хозяйство. Сельскохозяйственные территории: 7 – подсобное хозяйство лесхоза; 8 – пастбища; 9 – сенокосы. Дороги: 10 – государственная дорога IV категории местного значения и ведомственные магистральные лесовозные профилированные дороги; 11 – магистральные автозимники. Отдельные объекты природы и культуры: 12 – памятники природы и интересные места; 13 – памятники истории и культуры. Населенные пункты: 14 – поселки городского и сельского типов; 15 – базы учебного охотничьего хозяйства Иркутского сельскохозяйственного института; Туристические базы и приюты сезонного действия: 16 – действующие; 17 – проектируемые; 18 – неконтролируемые кемпинговые площадки.

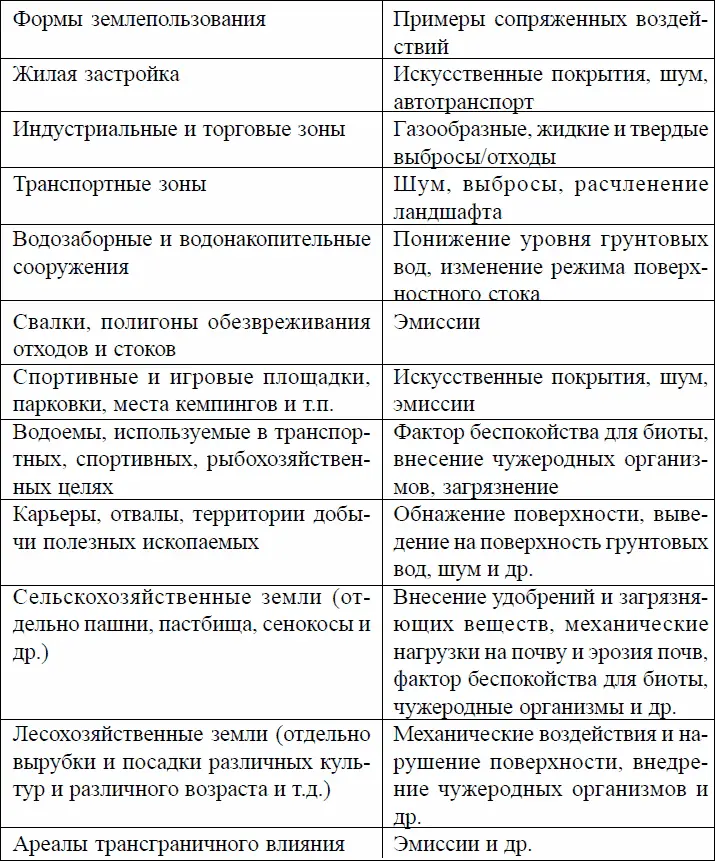

ТАБЛИЦА 2. Примеры форм землепользования и сопряженных с ними воздействий (по К. фон Хаарен, 2004, с сокращениями)

Однако в целом экологическую ситуацию и риски следует оценивать и описывать специально. Для этого нужны сведения не только о площадных воздействиях, ареалы которых обусловлены границами участков с тем или иным видом землепользования, но и данные о точечных источниках, таких как промышленные предприятия, места сброса сточных вод и т. п.

Все эти данные должны быть сопоставлены с теми нарушениями основных компонентов ландшафта и его общего состояния, которые вызваны выявленными воздействиями. Эти нарушения также должны отображаться на специальных картах. В качестве простого примера может служить (рис. 4).

Для составления карт нарушений – при определении потенциальных ареалов воздействия от тех или иных точечных, а также и некоторых площадных источников – полезны многие тематические карты, по которым можно судить о распространении таких воздействий. Это карты воздушного переноса, водного стока, систем ландшафтно-геохимических потоков, путях миграции животных. Но основные сведения о нарушениях компонентов ландшафта следует собирать и фиксировать специально, используя доступные данные о составе растительных сообществ, загрязнении снежного покрова, вод и почв, продуктивности земель, проявлениях таких неблагоприятных процессов как эрозия и др.

Интегральную оценку экологического состояния территорий обычно описывают в качественных категориях, используя, например, принципы экологической диагностики территорий, разработанные российскими специалистами и систематизированные Б. И. Кочуровым (2003).

Вначале выявляется состояние отдельных компонентов ландшафта.

Так атмосферный воздух оценивается по показателям его загрязнения, оказывающим влияние на здоровье людей. Обычно это содержание загрязняющих веществ, для которых установлены предельно допустимые концентрации (ПДК).

Состояние поверхностных вод оценивается по поступлению и накоплению в них, в донных отложениях и в гидробионтах загрязняющих веществ различных классов опасности. Устанавливаются стандарты качества вод, используемых в разных целях – для технических нужд, для питья, для купанья и т. д. Показателями состояния водных экосистем служит присутствие патогенных организмов и численность организмов-индикаторов, например, дафний.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу