Сформируется ли УВ и если да, то как близко к движущемуся телу, зависит от скорости тела и от того, насколько сжимаемому воздуху позволено «растекаться», сбрасывая избыточное давление. Летящий с небольшой скоростью биплан (рис. 1.12) воздух перед собой, конечно, слегка уплотняет, но не формирует ударную волну с резким скачком плотности, который было бы видно на носу машины. Другое дело — пороховые газы, вырвавшиеся из «Аризоны»: они расширялись во всех направлениях, так что сжатому на их фронте воздуху просто некуда было деваться — ему оставалось двигаться по нормали к фронту, поджимая все новые слои. Да и то, по нашим оценкам, такое течение привело к формированию УВ за тысячи метров от взрыва.

Рис. 1.12

Вряд ли кто-либо заподозрит, что древний биплан с поршневым двигателем и неубирающимся шасси преодолел звуковой барьер. Поджать (очень незначительно) воздух перед собой ему удалось, но ударная волна со скачком плотности не образовалась. Но за сжатием воздуха следуют его разрежение и охлаждение, и конденсация паров воды сделала эту часть течения видимой (верхний снимок).

Конструкция и тяга двигателей стратегического бомбардировщика В-52 не позволяют и ему достичь сверхзвуковой скорости, хотя летит он, конечно, быстрее биплана и зоны конденсации образуются за каждой выступающей деталью (второй).

Палубный истребитель F-14 (третий снимок) предназначен для воздушного боя на сверхзвуковых скоростях, его крылья изменяемой геометрии сложены, а двигатели работают так, что там, где газы их выхлопа достигают моря, вздымаются огромные столбы воды. Но и он пока не преодолел звуковой барьер — иначе воздух не успевал бы расступиться перед истребителем и сжимался бы им в область конической формы, со значительной плотностью и резкой границей. Такой «конус» стал бы видимым и «сел» бы на носовую часть самолета — так, как это случилось с летящей со сверхзвуковой скоростью пулей.

Из-за скачка плотности воздуха, ударную волну можно, увидеть, так как с увеличением плотности растет и показатель преломления, что вызывает смещение лучей света. Скачок уплотнения выглядит, как чередующиеся полосы большей и меньшей освещенности. Снимок пули (нижний) сделан в 70-е годы XX века, а методы теневой съемки были детально разработаны германскими учеными в годы Второй мировой войны. Из теории ударных волн следует, что образуются они не только в носовой части летящего тела, но и на его оконечности. Мы слышим двойной хлопок головной и хвостовой ударных волн от пролетевшего со сверхзвуковой скоростью самолета, потому что его длина достаточно велика и волны возможно различить. Ударных волн от летящей пули — тоже две (одна «сидит» на головной части, другая образуется за хвостовой), но размеры пули на три порядка меньше, чем самолета, и наш орган слуха их не различает.

Если скорость движения превышает звуковую — УВ образуется, даже если воздух вокруг ничто не ограничивает (рис. 1.13): он просто «не успевает расступиться» и сжимается перед столь быстро летящим телом или движущимся газом. «Хлопки» самолета, пролетевшего со сверхзвуковой скоростью — выродившиеся на большом расстоянии в акустические, не способные ничего сломать или передвинуть ударные волны.

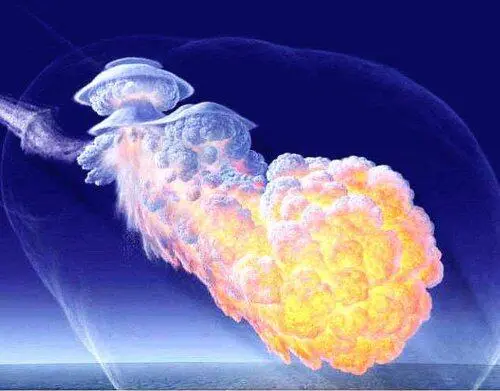

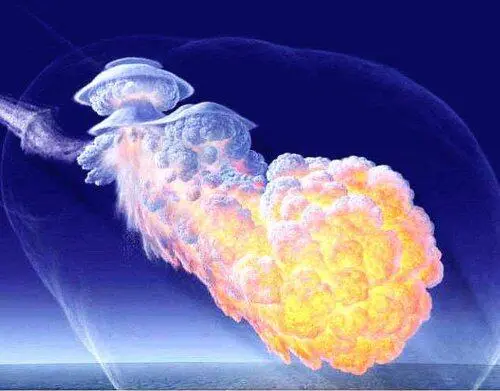

Рис. 1.13

Ударные волны возникают не только благодаря деятельности человека. Вверху: компьютерная реконструкция Тунгусской катастрофы, произошедшей над сибирской тайгой в 1908 г. Метеорит (точнее — метеороид) представлял собой ядро неплотного льда весом порядка миллиона тонн. В правой верхней части рисунка видно, что еще при полете ядра в сравнительно разреженном воздухе образовалась УВ (конус ее справа вверху). При входе в более плотную атмосферу, выделение тепла стало столь интенсивным, что метеороид взорвался, сформировав более мощную и иной формы УВ, которая свалила и сожгла лес на площади более 2000 кв. км. Размеры «бурелома» позволили спустя полвека оценить энерговыделение процесса: оно оказалось таким же, как и при взрыве 20 миллионов тонн тринитротолуола. Внизу: после взрывного извержения курильского вулкана Пик Сарычева, в нагретых прошедшей ударной волной облаках конденсированные частицы воды вновь превратились в прозрачный пар, благодаря чему появилось «окно», через которое из космоса и было сфотографировано явление. Известный человечеству рекорд взрывного энерговыделения, произошедшего на поверхности Земли, принадлежит вулкану Кракатоа: при извержении 1883 г. он был оценен, как эквивалентный пяти миллиардам тонн тринитротолуола. В воздух при этом было выброшено около 6 кубических километров пепла, а выродившаяся в акустическую ударная волна была слышна на удалении 4800 км.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу