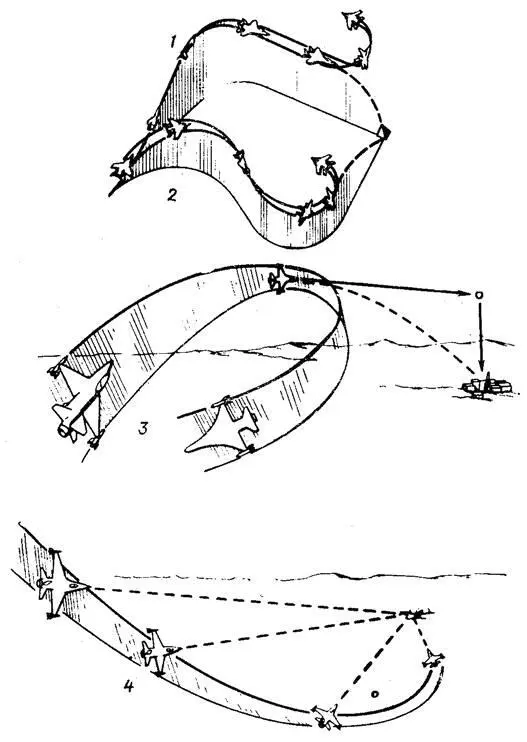

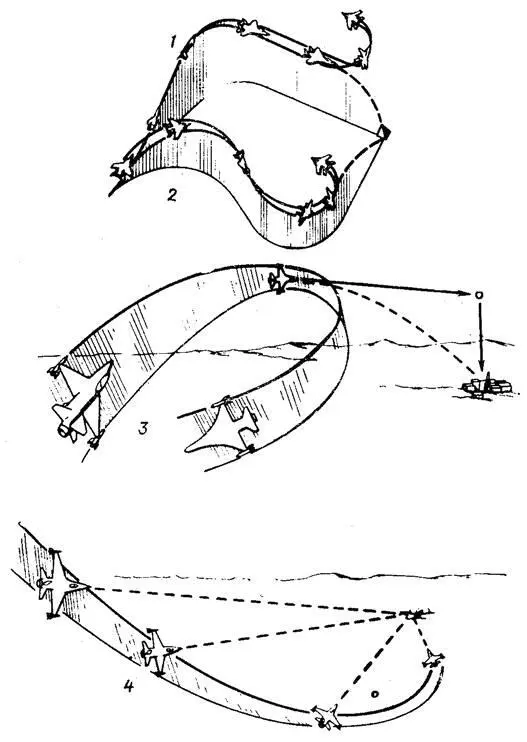

Рис. 5.Атака наземной цели самолетом F-15B, оснащенным системой «Файрфлай-3»:

Если цель имеет небольшие размеры или плохо видна, то прицеливание осуществляется по вспомогательному ориентиру (в этом случае на земле в центральную ЭВМ вводятся расстояние от ориентира до цели и его азимут относительно цели).

Полет к цели № 2 проходит на малой высоте с огибанием или обходом наземных препятствий. РЛС переключается на работу в режиме слежения за профилем местности впереди самолета (рис. 5, 5 ).

Пилотирование самолета также производится по данным, воспроизводимым на зеркале прицела. РЛС обеспечивает полет на высотах 175–700 м. Предупреждение о необходимости огибания наземных препятствий дается на расстоянии 16 или 8 км от них в зависимости от выбранного профиля полета. Самолет управляется вручную.

При подходе к цели № 2, которая является радиолокационно-контрастной, РЛС переключается в режим переднего обзора местности. Летчик на экране индикатора РЛС совмещает маркерную метку с целью и нажимает кнопку «Захват» (рис. 5, 6 ). Маркерная метка остается на цели, и РЛС непрерывно выдает в центральную ЭВМ наклонную дальность до нее. На пульте электронно-оптического прицела устанавливается режим «атака» с горизонтального полета. На зеркале прицела воспроизводятся линия прицеливания, прицельная марка и другая информация. Самолет ориентируется по азимуту таким образом, чтобы цель находилась в плоскости падения бомбы (курсовая черта совпадает с прицельной маркой). Когда горизонтальная дальность до цели по курсу становится равной горизонтальной дальности полета боеприпаса (рис. 5, 7 ), автоматически подается сигнал на открытие огня или сбрасывание бомб.

На обратном маршруте летчик готовится к нанесению удара по цели № 1 (рис. 5, 8 ) и атакует ее повторно (рис. 5, 9 ).

Выполнив задание, самолет возвращается на свой аэродром. Применение индикации показаний приборов на зеркале прицела снимает значительную часть нагрузки и обеспечивает ему непрерывный обзор воздушного пространства и местности.

При выполнении заданий экипажи избегали летать на высотах 1500–2100 м, где они могли попасть под эффективный огонь зенитной артиллерии, заканчивали пикирование на высотах не менее 1100 м (то есть до входа в зону огня стрелкового оружия).

Во Вьетнаме штурмовики A-7D привлекались также для решения задач поиска и спасания, которые заключались в определении местоположения сбитого летчика и защите его, сопровождении вертолетов спасательной службы и координации действий спасательных средств в районе поиска. Согласно сообщениям иностранной печати участие самолетов A-7D в спасательных операциях было вынужденным, так как легкие штурмовики А-1 были переданы сайгонским войскам. При этом экипажам приходилось отрабатывать новые способы действий, не предусмотренные программой подготовки. Помимо этого штурмовики нередко включались в группу сопровождения самолетов АС-130 «Гапшип» с выполнением функций подавления зенитного огня. Из общего количества 6568 самолето-вылетов только 332 (5 %) были совершены с входом в зону реального противодействия средств ПВО Северного Вьетнама. Остальные задания выполнялись над Южным Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, причем самолеты избегали заходить в зону обстрела малокалиберной зенитной артиллерии и стрелкового оружия. Высота полета выдерживалась 1500–2000 м, средства поражения сбрасывались с малыми углами пикирования или с горизонта, то есть как на полигоне, без всяких помех. Отсюда и приемлемая точность бомбометания.

Таким образом, штурмовики A-7D, привлекавшиеся к изоляции района боевых действий, не подверглись настоящему испытанию огнем. Но и без этого стало очевидным, что защита тяжелого штурмовика была слабее защиты истребителя-бомбардировщика. Частично снизить противодействие средств ПВО с оптическим наведением можно было использованием темного времени суток. Поэтому к изоляции района боевых действий ночью были привлечены специально оборудованные (а поэтому дорогостоящие) палубные штурмовики А-6 «Интрудер». Однако их было недостаточно, что предопределяло выбор варианта ударов только по выбранным важным целям.

Помощь экипажу штурмовика А-6 в выходе на цель оказывала бортовая вычислительная машина, получавшая данные для обработки и анализа от поисковой РЛС, устройства автоматического сопровождения, инерциальной навигационной системы и доплеровской РЛС. Чтобы управляться с таким сложным оборудованием, в состав экипажа был включен оператор. При полете в достаточно простых метеоусловиях двухместные штурмовики А-6 нередко выполняли роль лидеров ударных групп самолетов других типов. Достигнув цели, оператор обозначал ее сигнальными средствами или сбрасывал бомбы, место разрыва которых служило ориентиром для ударной группы.

Читать дальше