6. Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль также и в процессах получения и накопления новых знаний.

На смену традиционным методам информационной поддержки научных исследований путем накопления, классификации и распространения научно-технической информации приходят новые методы, основанные на использовании вновь открывающихся возможностей информационной поддержки фундаментальной и прикладной науки, которые предоставляют современные информационные технологии.

Современные методы получения и накопления знаний базируются на теории искусственного интеллекта, методах информационного моделирования, когнитивной компьютерной графики, позволяющих найти решения плохо формализуемых задач, а также задач с неполной информацией и нечеткими исходными данными.

7. Использование информационных технологий может оказать существенное содействие в решении глобальных проблем человечества и, прежде всего, проблем, связанных с необходимостью преодоления переживаемого мировым сообществом глобального кризиса цивилизации.

Именно методы информационного моделирования глобальных процессов, особенно в сочетании с методами космического информационного мониторинга, могут обеспечить уже сегодня возможность прогнозирования многих кризисных ситуаций в регионах повышенной социальной и политической напряженности, а также в районах экологического бедствия, в местах природных катастроф и крупных техногенных аварий, представляющих повышенную опасность для общества.

1.2. Эволюция информационных технологий, этапы их развития

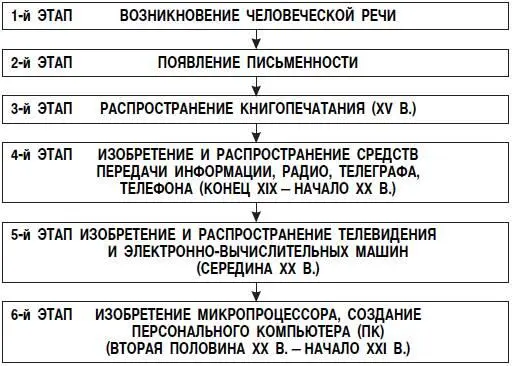

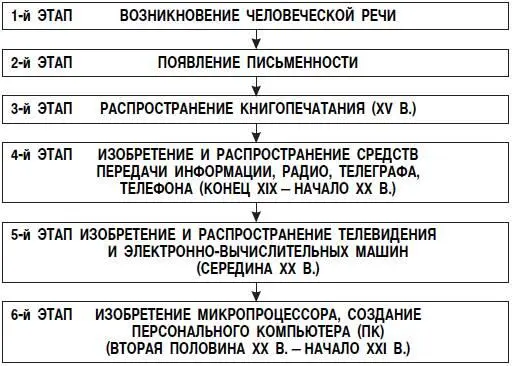

Развитие информационных технологий можно разделить на эволюционные этапы, представленные на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Этапы эволюционного развития информационных технологий

Исходя из определения понятия «информационная технология», под которой понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления, можно заключить, что история развития информационных технологий берет свое начало с появления речи. Этот период рассматривают как первый этапэволюции информационных технологий.

Упростился обмен информации между отдельными людьми при личном контакте. Также упростилась передача информации между ближайшими поколениями людей (от деда к отцу и далее к внуку). Появились хранители знаний – жрецы, духовенство. Доступ к знаниям и информации был ограничен, поэтому знания не могли существенно влиять на производственные и социальные процессы в обществе.

Однако передача информации «из уст в уста» терялась со смертью человека. Кроме того, не было возможности организовать передачу информации ни во времени, ни в пространстве без участия человека.

Второй этапэволюции информационной технологии связан с появлением письменности. Появилась возможность накапливать и передавать информацию многим поколениям. В качестве носителя информации использовалось письменное сообщение. Благодаря этим возможностям информационная технология поднялась на следующую ступень развития.

Появление в 1445 г. первого печатного станка и книгопечатания привело к третьему этапуэволюции информационной технологии, который длился около 500 лет. Знания стали тиражироваться, ускорился обмен информацией между людьми. Информация уже могла влиять на производство. Появились станки, паровые машины, фотография, телеграф, радио.

Тем не менее, еще до конца XIX в. около 95 % работающего населения было занято в сфере материального производства, а в информационной сфере – не более 5 %. К середине XX в. процент населения, занятого в информационной сфере, возрос примерно до 30 % от всего трудового населения развитых стран, и далее эта тенденция продолжает возрастать.

В конце XIX – начале XX в. наступил четвертый этапинформационной эволюции, связанный с изобретением и распространением средств передачи информации: радио, телеграфа, телефона и т. д.

Появилась возможность передавать информацию в режиме реального времени на любые расстояния.

Появление первых электронно-вычислительных машин в 1946 г. привело к переходу на пятый этапэволюции информационных технологий. Был создан способ записи и долговременного хранения формализованных знаний, при котором эти знания могли непосредственно влиять на режим работы производственного оборудования. Появилась возможность передачи видео- и аудиоинформации на большие расстояния, появилась возможность создания информационных фондов.

Читать дальше