Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 75) и висячие (рис. 76).

Рис. 75. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Рис. 76. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Висячие стропила опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.

В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 77), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 78).

Рис. 77. Опора наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых домах: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Рис. 78. Опора наслонных стропил в деревянных каркасных домах: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 79).

Рис. 79. Опора наслонных стропил в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Мауэрлат располагают по всей длине здания или подкладывают только под стропильную ногу.

В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, применяют специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

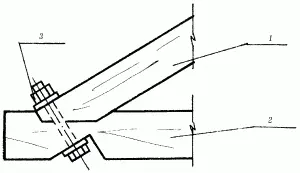

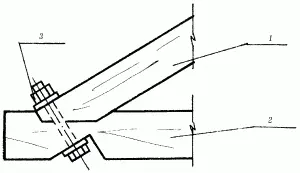

Для закрепления стропильной ноги применяют затяжку. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубают стропильную ногу в затяжку зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 80).

Рис. 80. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Стропила обязательно устанавливают на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки максимально отодвигают зуб.

В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, используют двойной зуб (рис. 81).

Рис. 81. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 1/5 толщины затяжки, а высота другого – 1/3. Предварительно на затяжке обязательно делают упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора. В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используют хомуты и болты (рис. 82).

Рис. 82. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Рис. 82. (продолжение). Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт.

Для соединения подкоса с бабкой продалбливают в бабке гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 83).

Рис. 83. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут.

Чтобы соединение стало прочнее, его укрепляют дополнительно болтами или хомутами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу