Вооружение

Отличительной особенностью вооружения "Темерера", как и "Александры", были 11" орудия, а его выдающее отличие заключалось в том, что два из них располагались в барбетах на снижающихся станках.1' Происхождение этой системы восходит к кэптену Идесу из Сент-Луиса (США) и мониторам класса "Виннебаго", которые он строил в 1861 г. для северян на Миссисипи, причём орудия на них опускались и поднимались с помощью пара. В береговых установках Монкрифа пар уже был заменён сжатым воздухом и водой, которые в свою очередь уступили дорогу гидроприводам на установках Рендела для "Темерера".

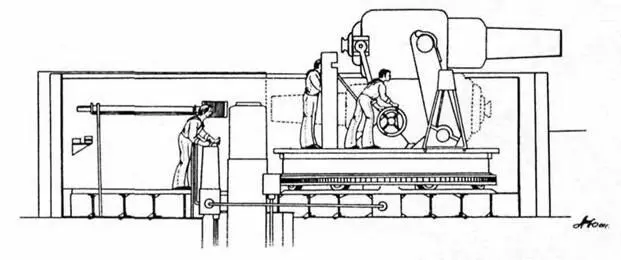

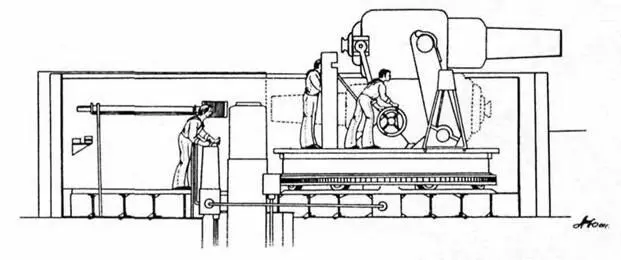

Продольный разрез барбета 'Темерера" по диаметральной плоскости с орудием, поднятым для стрельбы или (пунктир) опущенным для заряжания. Вследствие того, что небольшой масштаб схемы не позволяет привести все детали гидравлического механизма, показаны только золотниковая коробка и трубопроводы высокого давления, мелкие детали опущены.

Зарядник находится наверху, в положении заряжания, причём в его верхнем отделении виден пороховой заряд. Заряжание могло производиться и вручную, но скорость его в этом случае оставалась крайне низкой.

Фигуры артиллеристов показаны на тех позициях, когда орудие могло обслуживаться минимальным расчётом из трёх человек. Один находится у наводки, второй у расположенного справа от орудия ручного штурвала подъёма ствола на требуемый угол, третий – у колонки с рычагами заряжания, поднятия орудия в положение ведение огня и обратно, поворота всей платформы внутри барбета в заданном направлении, а также подъёма-опускания зарядника. Полное число номеров расчёта составляло шесть человек, но три из них лишь дублировали действия, оставаясь фактически запасными. Поскольку установка была уникальной, расписание её учений не вошло ни в одно из флотских руководств по артиллерийской практике, а было оставлено на усмотрение старшего офицера корабля и старшего артиллериста.

Эта система обеспечивала полную и постоянную защиту и для орудийного расчёта, и для самого орудия в течение всего процесса заряжания, и в этом смысле радикально отличалась от барбета французского типа, где орудие открыто стояло над верхней кромкой брони и было абсолютно досягаемо для вражеского огня вместе с его расчётом. Преимущество по сравнению с закрытыми башнями заключалось в том, что последние обеспечивали гораздо худший обзор цели, а также в том, что барбет "лучше обеспечивал свободу действий и боевой дух артиллеристов". Пока кораблю приходилось иметь дело только с крупными орудиями, этот аргумент был верен, однако с появлением пушек Норденфельта положение изменилось, и при сближении до принятых тогда коротких дистанций расчёты тяжёлых орудий могли быть ими попросту сметены, так что теперь французам пришлось прикрывать барбеты куполообразными щитами, которые вращались вместе с орудийным столом. Эта комбинация "барбет-щит" в итоге стала предвестником всех более поздних башен-барбетов, однако прошло немало лет, прежде чем Королевский флот также принял её на вооружение.

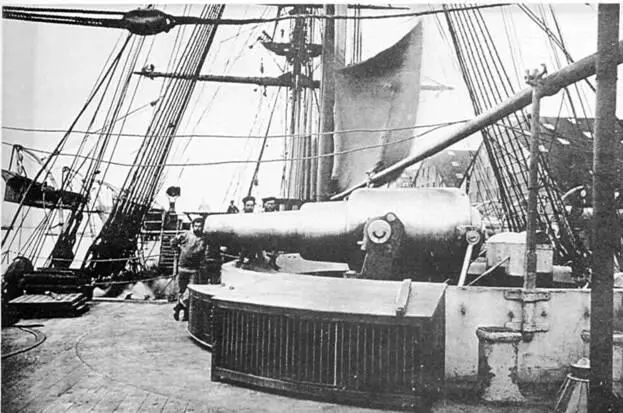

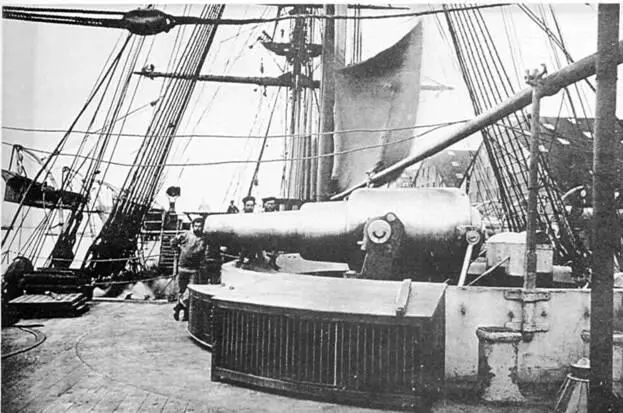

Кормовое орудие «Теммерера», поднятое в положение для ведения огня

Барбеты имели грушевидную в плане форму, их высота равнялась 2,9 м, но верхняя кромка брони возвышалась над верхней палубой лишь на 1,2 м, а размеры всей конструкции составляли 10,0 м в длину (по диаметральной плоскости) и 6,55 м в поперечнике. Подобная форма была вызвана тем, что орудие при заряжании оставалось в широкой части барбета, а гидравлический прибойник, почти такой же длины как и сам ствол, находился в его узкой части против дула и перемещался вдоль диаметральной плоскости. Узкая часть барбета с прибойником и шахтой подачи боезапаса имела сверху железное прикрытие. В широкой части барбета располагался массивный полый внутри поворотный стол, вращаемый посредством гидравлического пресса, расположенного В1гутри самого стола. Поднятие и опускание орудия осуществлялось коленчатыми рычагами, один конец которых располагался на цапфах орудия, углы на кронштейнах поворотной платформы, а второй конец – на штоке поршня гидравлического пресса. Поднимание и опускание орудия, зарядника с боезапасом, приведение в действие прибойника и вращение орудийного стола управлялись перемещением четырёх рычагов в закрытом посту, располагавшимся непосредственно за шахтой подачи. После разворота в направлении цели орудию придавался требуемый угол вертикальной наводки с помощью двух тяг, шарнирно закрепленных одним концом по обеим сторонам казённой части орудия, а другим соединявшимся кремальерами на рычагах с зубчатыми секторами, тарированными в градусах и помещёнными в кожухах на самом столе, которые поворачивались двумя ручными штурвалами. Мушки располагались на высоких стойках-треногах подле подцапфенных кронштейнов, а два прицела в пуленепробиваемых кожухах высотой 1,8 м чуть позади орудия, за ними находились вертикальный наводчик и офицер – командир орудия. После установки наводчиком прицела на требуемую дистанцию он автоматически выдавал требуемый угол возвышения, который наводчик передавал голосом двум номерам расчёта на маховиках вертикального наведения орудия. Выстрел производился посредством ручной электрической батареи или обычного вытяжного шнура с тёрочной трубкой. Расчёт орудия состоял из шести номеров, минимальный состав для ведения огня составлял три человека. Сектор горизонтальной наводки каждого из орудий в барбетах равнялся 240° (по 120° на борт).

Читать дальше