1-одиночные укладки на семь снарядов на верхней полке в нише башни; 2-двухместные укладки гильз на нижней полке в нише башни; 3-двухместные и одиночные укладки гильз в нише корпуса; 4-одиночные укладки гильз на стенке ниши башни; 5-одиночные укладки гильз на правом борту башни; 6-пятиместная укладка снарядов с одиночной укладкой для гильзы на вращающемся полу; 7-семиместная укладка гильз с тремя одиночными укладками снарядов в отделении управления; 8-одиночная укладка снаряда в нише корпуса за семиместной гильзовой укладкой; 9-трёхместные укладки снарядов в трёх каретках на погоне башни; 10-двухместная укладка снарядов и двухместная укладка гильз над аккумуляторами; 11-двухместная укладка снарядов под сиденьем командира танка; 12-одиночная укладка снарядов в левом углу боевого отделения у моторной перегородки; 13-коробки (3 шт.) с лентами по углам боевого отделения для спаренного пулемёта; 14-коробки с лентами на вращающемся полу (3 шт.) и на борту башни (1 шт.) для зенитного пулемёта; 15-укладки цинковых коробок с патронами на вращающемся полу (5 шт.) и под вращающимся полом (2 шт.)

Первыми были развернуты две тяжёлые танковые дивизии в составе Группы советских войск в Германии. Это были 13-я гвардейская Бобруйско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова и 25-я гвардейская Краснознамённая. Позже к ним присоединились 5-я Кор- суньская Краснознамённая ТТД и 34-я Днепровская ордена Суворова из состава Белорусского военного округа, а также 14-я гвардейская Бахмачская дважды Краснознамённая ордена Суворова ТТД из Киевского военного округа. Для их формирования использовались как личный состав, так и материальная часть расформированных в 1956 г. отдельных тяжёлых танкосамоходных полков.

В составе Сухопутных войск ТТД просуществовали до начала 1970-х гг., когда в армейские соединения стали поступать основные танки Т-64, Т-72 и, наконец, Т-80. По своим боевым характеристикам они значительно превосходили тяжёлые Т-10, которые постепенно передавались на долговременное хранение, перебрасывались в укрепрайоны на советско-китайской границе или же отправлялись на разборку-разделку. Официально, как и многая другая советская бронетанковая техника, тяжёлые танки Т-10 были сняты с вооружения только в 1993 г., уже в Российской Армии.

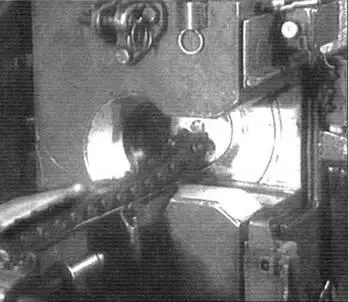

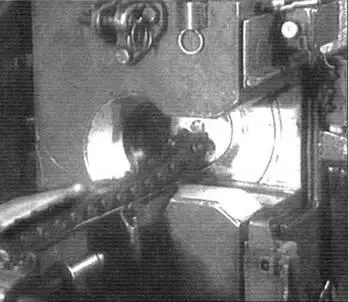

Установка спаренного с орудием пулемёта ДШК в маске орудия танка Т-10

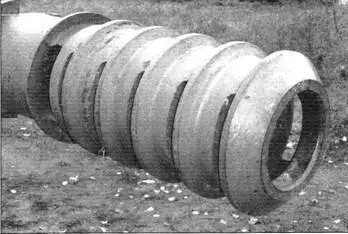

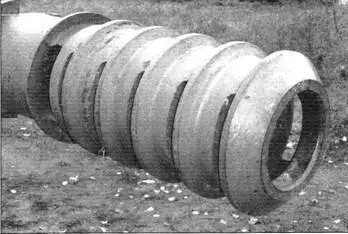

Щелевой дульный тормоз 122-мм орудия М-68Т2С танка Т-10М

Слева: Заряжание орудия Д-25ТА танка Т-10. Снаряд находится на цепи досылателя, отправляющего его в камору орудия

Броневая маска орудия танка Т-10М

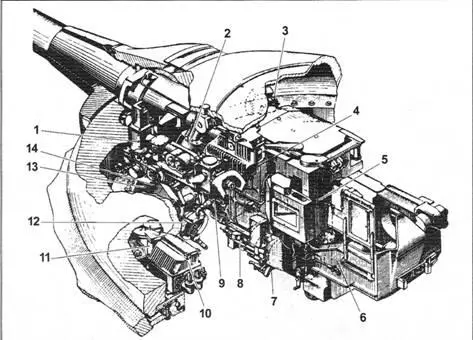

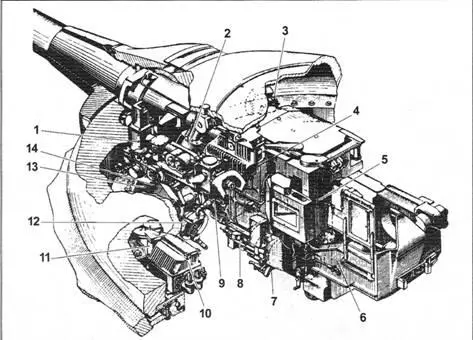

Размещение приборов системы стабилизации в башне:

1 – прицел Т2С-29; 2 – исполнительный цилиндр; 3 – преобразователь; 4 – пополнительный бак; 5 – вторая распределительная коробка; 6 – электромашинный усилитель; 7 – гидроусилитель; 8 – блок гиротахометров; 9 – ограничитель; 10,13 – распределительные коробки; 11 – исполнительный двигатель; 12 – коробка компенсатора: 14 – электроблок

На фото вверху и справа: Танки Т-10М в Чехословакии в составе войск стран Организации Варшавского Договора. 1968 г.

Танк Т-10 не может похвастаться сколько-нибудь яркой боевой карьерой. На экспорт эти машины никогда не поставлялись, поэтому им не представилась возможность показать себя, например, в боях на Ближнем Востоке, где прошло боевую обкатку большинство советской танковой техники (Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, ПТ-76). Единственной крупной войсковой операцией, в которой приняли участие Т-10, стала операция «Дунай» – ввод войск стран Организации Варшавского Договора на территорию Чехословакии «в целях борьбы с контрреволюцией в Восточной Европе». Они находились в составе 13-й ттд 1-й гвардейской ТА и в 25-й Краснознамённой дивизии 20-й гвардейской Краснознамённой армии.

Читать дальше