В 1965 г. построили второй опытный разведчик Е-155Р-2, уже не имевший концевых топливных баков. К тому времени были построены и также проходили испытания два опытных перехватчика (о чем несколько позже), что позволило значительно ускорить доводку самолета в целом. В испытаниях стали принимать участие летчики ЛИИ и ГНИКИ ВВС, а также Горьковского авиазавода. Спектр проблем, которые приходилось решать, все ширился. Например, не выдерживала аэродинамического нагрева краска, и после ряда полетов на предельных режимах о первоначальном цвете звезд можно было только догадаться. Пришлось разработать специальные термостойкие краски с высокой отражающей способностью. Всего в процессе заводских испытаний опытных разведчиков и перехватчиков было выполнено около 200 полетов. Полученные ЛТХ, в основном, удовлетворяли требованиям ВВС. Диапазон высот и скоростей был полностью проверен, удалось обеспечить необходимую устойчивость и управляемость. Однако Государственные испытания разведчика и перехватчика пришлось проводить раздельно – слишком отличались между собой их программы.

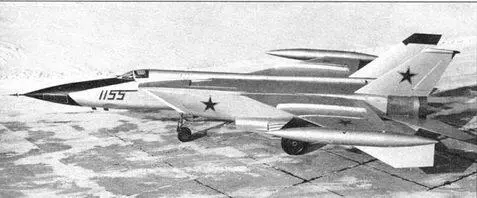

Так как мощности опытного производства ОКБ в Москве не позволяли изготовить необходимое количество прототипов, установочные партии разведчиков и перехватчиков выпускались в Горьком. Третий прототип разведчика (Е-155Р-3, бортовой номер «3155» красного цвета), построенный на Волге в 1965 г., был полностью укомплектован штатным оборудованием. Кроме того, от первых прототипов он значительно отличался по конструкции. Помимо ликвидации топливных баков на законцовках и размещения на их месте противофлаттерных грузов, изменили угол установки крыла до +2" и увеличили кили, перекомпоновав расположенные на них антенны. Под фюзеляжем подвесили бак емкостью 5300 л, длина которого превышала половину длины самолета. Такой огромный подвесной резервуар с топливом впервые применялся в практике советского самолетостроения.

Совместные Государственные испытания Е-155Р проводились, в основном, силами ГНИКИ ВВС в Ахтубинске. Бригаду института, занимавшуюся испытаниями разведчика, возглавлял п-к Румянцев, ведущим летчиком был п-к А.С. Бежевец. Испытатели искали ответы на такие сложные вопросы, как влияние пограничного слоя воздуха и скачков уплотнения на качество получаемых фотоизображений; влияние циклических тепловых нагрузок на прочность остекления фотолюков; влияние теплового потока на фотоаппаратуру; возможность передачи неискаженного изображения через остекление, нагретое до 250°С; влияние вибраций и т.д. Любая из этих причин могла привести к существенному падению разрешающей способности установленной на самолете длиннофокусной оптики. Опасения основывались на опыте эксплуатации высотных разведчиков Як-25Р, разрешающая способность фотоаппаратуры на которых составляла всего 10 линий/мм (на земле этот параметр был в три раза лучше).

В ходе этих полетов конструкцию фотоустановки доработали: в саму камеру ввели инваровые стержни, обеспечившие снижение напряжений в оптических деталях (инвар – специальный сплав с таким же коэффициентом температурного расширения, как у стекла). Предложенная инженером В.К.Хоменко схема плавающего крепления остекления к силовому люку позволила избежать в нем термических напряжений, а расположение фотоаппаратуры в носовой части фюзеляжа дало возможность вести съемку через относительно тонкий пограничный слой воздуха. В итоге разрешающую способность оптики в полете удалось поднять до 30 линий/мм. На практике это означало, что с высоты 20 км можно сфотографировать объект размером 30 см. Исследовалась возможность аэрофотосъемки и с меньших высот при дозвуковой скорости полета. Выяснилось, что без всяких регулировок фотооборудования получение качественного изображения обеспечивается с высоты 10 км и даже 6 км.

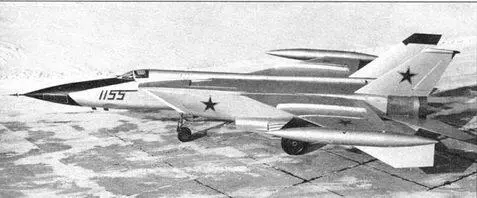

Опытный Е-155Р-1 – родоначальник самолетов семейства МиГ-25

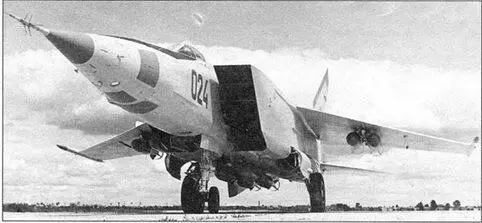

Опытный самолет-разведчик Е-155Р-3 с подвесным баком

Первый разведчик-бомбардировщик Е-155Р-4Б

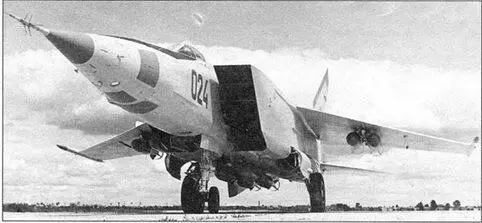

Эталоном для серийного производства разведчика стал второй самолет установочной партии Е-155Р-4 (красный бортовой номер «024»). На нем прошли испытания навигационные системы «Пеленг-С» и «Полет-1 И», средства радиопротиводействия и связи. Особые трудности возникли с «Пеленгом» по причине низкой надежности работы его вычислителя. Формально по результатам испытаний систему должны были забраковать, но представители промышленности сумели доказать, что надежность можно увеличить в процессе эксплуатации. В связи с тем, что ВВС срочно нуждались в новом разведчике, начальник Управления по испытаниям авиационного оборудования А.А. Польский принял трудное, но правильное решение рекомендовать самолет с системой «Пеленг-С» в серию. Не испортила общей картины и авария Е-155Р-5 во время сдаточного полета 30 августа 1968 г. в Горьком (летчик Л.И. Миненко остался жив, но был травмирован). Всего же в заводских и Государственных испытаниях участвовали четыре опытных разведчика. Статической проверки на прочность подвергли планер без силовой установки. Госиспытания Е-155Р завершились в 1969 г. – в конце года соответствующий Акт подписал начальник разведки ВВС генерал-майор Силин, и самолет запустили в серию под названием МиГ-25Р.

Читать дальше