305-мм орудия картузного заряжания длиной ствола 40 калибров производства казенного Обуховского завода отвечали современному уровню техники и при считавшемся еще в то время достаточным угле возвышения 15° могли стрелять (вес снаряда 331 кг) на расстояния до 70-80 каб. 152-мм патронные пушки длиной ствола 45 калибров системы французского инженера Кане (приняты в русском флоте в 1892 г.) при угле возвышения 15° могли стрелять (вес снаряда 41,5 кг) на расстояние 53 каб. Для 75-мм пушек (также системы Кане) дальность стрельбы (вес снаряда 4,92 кг) составляла 35 каб. Вес разрывного заряда составлял около 2,5% от веса снаряда, что было примерно в 4 раза меньше, чем в японских снарядах. Но зато благодаря большой начальной скорости русские облегченные снаряды на близких дистанциях (до 20 каб) могли пробивать более толстую броню.

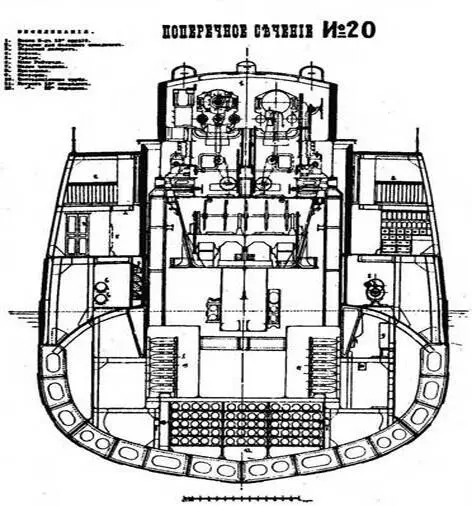

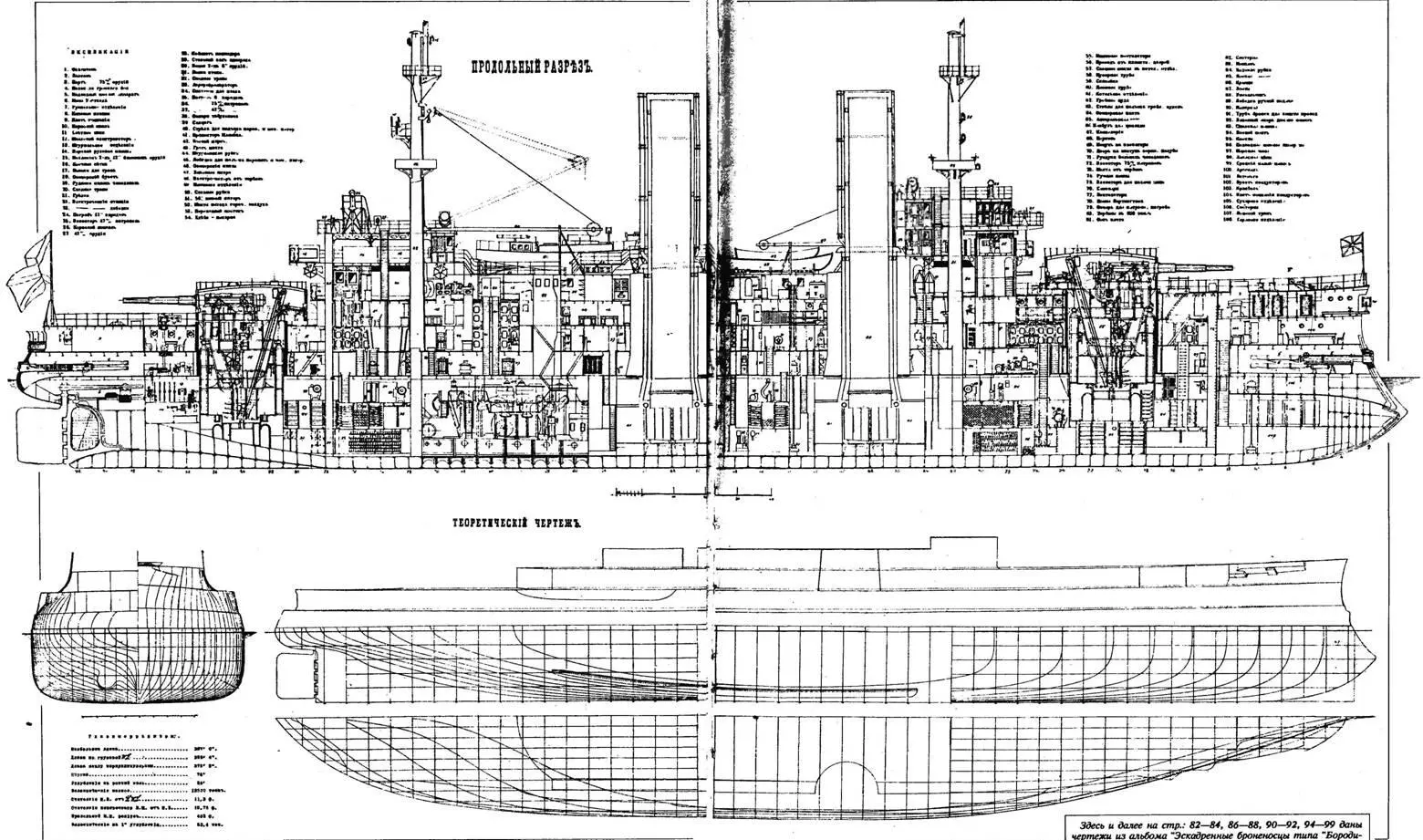

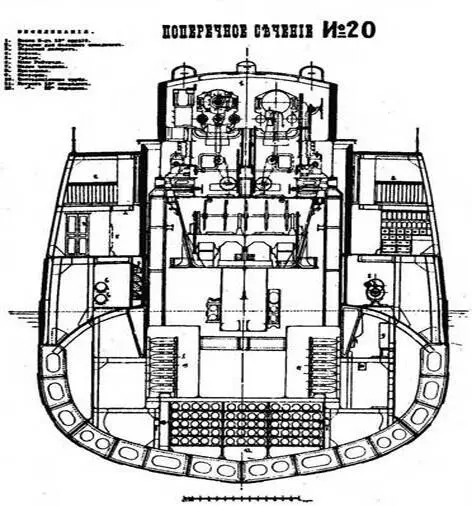

Снаряды, заряды и раздельные патроны для орудий хранились в погребах, сконцентрированных в трюмах под башнями.

По принятым в то время правилам на каждую 305-мм пушку полагалось по 18 снарядов и зарядов трех главных аидов: бронебойных, фугасных стальных и фугасных чугунных, 4 картечных и 4 сегментных (род крупной, нарезанной сегментами и плотно уложенной картечи для стрельбы по миноносцам). На пушку калибром 152 мм полагалось по 47 тех же видов снарядов и патронов (раздельных – а виде снаряженной отдельно гильзы), 31 сегментный и 8 картечных. Для каждой 75-мм пушки полагалось по 125 бронебойных и чугунных унитарных патронов и 50 сегментных. Собственно, фугасных снарядов для этих орудий ко времени войны с Японией разработать "не успели". Для пушек калибром 47 и 37 мм полагалось по 540 н 1350 бронебойных и чугунных снарядов. Кроме того, в отдельных погребах хранилось 57 700 ружейных патронов (из них 7300 учебных) н 1480 патронов для пушек Барановского. Из-за тесноты в трюмных помещениях и размещения в них 124 учебных патронов калибром 152 мм часть боеприпасов, не поместившихся в своих погребах (60 снарядов и 27 патронов среднего 152-мм бомбового погреба и 81 патрон носового 152-мм погреба), хранилась в отдельном помещении в трюме. Подача боеприпасов в башнях осуществлялась системой норий (в виде бесконечной цепи, напоминающей пулеметную ленту). Для 75-мм орудий их унитарные патроны подавались с помощью принятой в русском флоте с 1892 г. системы беседок (поддонов с вертикально установленными в них патронами), которые в тельферных подвесках вручную развозились к орудиям по рельсам, подвешенным под палубами.

Мины Уайтхеда (торпеды) образца 1897 г. калибром 380 мм имели вес заряда 66 кг, полный вес 450 кг н со скоростью 25 или 28 уз могли соответственно пройти 914 или 550 м. Их корпуса хранились вблизи своих аппаратов, а зарядные отделения доставляли из погребов по рельсовым путям, подвешенным под броневой палубой. На каждый аппарат полагалось по две мины. 56-футовые минные катера^ ("миноноски") имели аппараты для укороченных (длина 4,57 м вместо 5,2 м) мин образца 1900 г., которые при скорости 27 уз проходили 366 м. Паровые катера снабжали аппаратами для метательных (не имевших двигателей и винтов) мин весом 67 кг (заряд весом 29 кг пироксилина), которые за счет инерции, приобретенной при выстреле, могли пройти в воде 46-60 м. Для защиты от атак миноносцев и катеров на необорудованных рейдах предусматривались сети Булливана из стальных колец большого диаметра, полотна которых подвешивались на откинутых от борта корабля шестах. Полагался кораблям и запас мин заграждения: 50 корпусов и якорей, хранившихся в особом погребе.

Электрические приборы управления артиллерийским огнем, предложенные в свое время С. О. Макаровым и выпускавшиеся отечественным заводом фирмы Н. К. Гейслера, давали орудиям (по командам из боевой рубки} указания о направлении стрельбы, расстоянии до противника и роде снарядов, которыми надо стрелять. Для определения расстояний все еще продолжали использовать микрометры Люжоля и Мякишева, представлявшие собой портативные ручные угломерные приборы, габаритами и внешним видом напоминавшие любительскую кинокамеру. Использовать их можно было лишь зная высоту рангоута или корпуса корабля, до которого следовало определить расстояние. Внутрибазисные дальномеры, хотя их промышленные образцы и были известны уже с 1893 г., в русском флоте из-за непонимания их значения верхами флота распространение не получили и на броненосцах типа "Бородино" появились, как и оптические прицелы, лишь с началом войны с Японией. Прицеливание минами Уайтхеда ввиду неподвижности аппаратов осуществлялось специальными минными прицелами из броневой рубки, а наводка – корпусом корабля.

Читать дальше