Второй восстановленный "Ланкастер". с номером "02 й , попал в 70-й отдельный транспортный полк (отрап) ВВС Северного флота. Командиром этой машины был И.И.Дубенец. После расформирования 16-го трао в 1946 г. оба самолета недолго находились вместе в 70-м мотрап, "02" после войны разбили при посадке на аэродроме в Измайлове, в Москве. Бомбардировщик выкатился за пределы летного поля, подломал шасси и изуродовал носовую часть. Восстанавливать еще раз его не стали – списали.

Конечно, два самолета не могли изменить ход войны. Тем не менее, надо указать, что в отличие от В-17 и В-24, так и не принявших участия в боевых операциях с советскими экипажами, "Ланкастеры" с красными звездами успели совершить значительное количество боевых вылетов, хотя и не встречались с врагом "лицом к лицу", и таким образом внесли свой вклад в общую победу.

фотография предоставлена В. Я. А ндреевым.

Lancaster B.Mk.l, переделанный в транспортный самолет. 16 трао ВВС Беломорской военной флотилии, 1945 г.

Андрей ЮРГЕНСОН,

Москва

В 50-е годы боевая авиация стала реактивной, сверхзвуковой, и уже к концу десятилетия практика летного обучения потребовала широкого внедрения реактивной техники в процесс подготовки пилотов в училищах ВВС. В странах Варшавского договора было признано целесообразным иметь единый тип учебного реактивного самолета. В 1959 году была объявлена конкурсная разработка такой машины. В конкурсе приняли участие ОКБ А.С.Яковлева. КБ польского конструктора Тадеуша Солтика (Tadeusz Soltyk) и чехословацкая фирма "Aero". Весной 1961 года в СССР были проведены сравнительные летные государственные испытания трех созданных самолетов: Як-30, L-29 "Delfln", TS-11 "Iskra". Все машины показали хорошие данные. Лучшим был признан Як-30, который при такой же, примерно, как у конкурентов, тяге двигателей был более чем на тонну легче. Однако, для серийного производства был выбран L-29. Он наилучшим образом соответствовал условиям авиационной промышленности в Чехословакии, где предполагалось строить учебные машины для стран Варшавского договора. В 1961 году L-29 был запущен в серийное производство и с 1963 года начал поступать в СССР и другие страны.

L-29 принадлежал к первому поколению реактивных учебно-тренировочных самолетов. На смену ему пришел самолет L-39 "Albatros", также разработанный в Чехословакии фирмой "Aero" (главный конструктор Jan Vlcek). В 1974 году он был запущен в серийное производство и начал поступать в летные училища ВВС СССР на смену L-29.

После распада СЭВа и перехода на расчеты в твердой валюте с нашими соседями поставки самолетов и запасных частей к ним из Чехословакии прекратились. Кроме того, парк самолетов L-39 в наших летных училищах (около Ю00 машин) к 1995 году вылетывает свой ресурс. Поэтому военно-воздушные силы в начале 1991 года объявили конкурс на самолет подготовки летчиков фронтовой авиации. Согласно ТТТ он должен быть двухмоторным, иметь посадочную скорость не болеё 170 км/ч. длину разбега и пробега не более 500 м. перегоночную дальность 2500 км и тяговооруженность 0,6-0,7. Новый самолет должен войти в эксплуатацию в 1994 году. В конкурсе приняли участие четыре фирмы: ММЗ им.А.И.Микояна, ЭМЗ им.В.М.Мясищева, ОКБ им.П.О.Сухого и ОКБ им.А.С.Яковлева. Защита аванпроектов состоялась в конце 1991 года, но победитель пока не определен. Конкурс продлен до мая 1992 года.

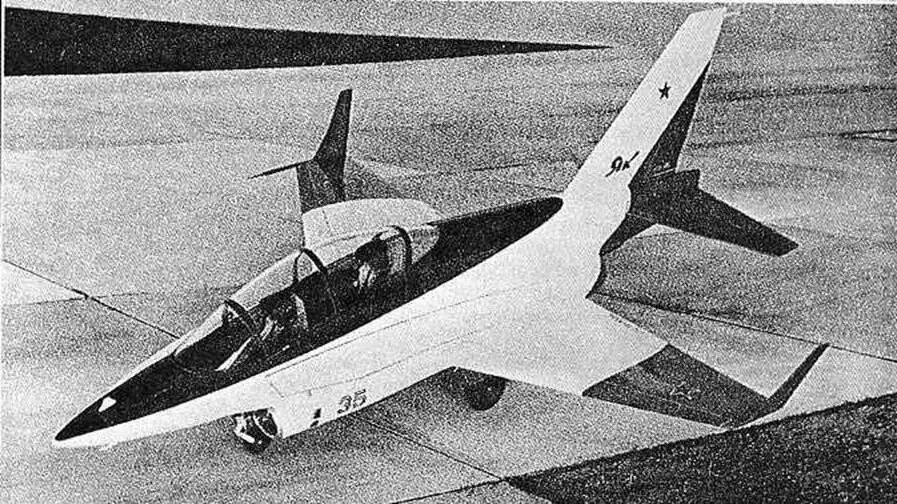

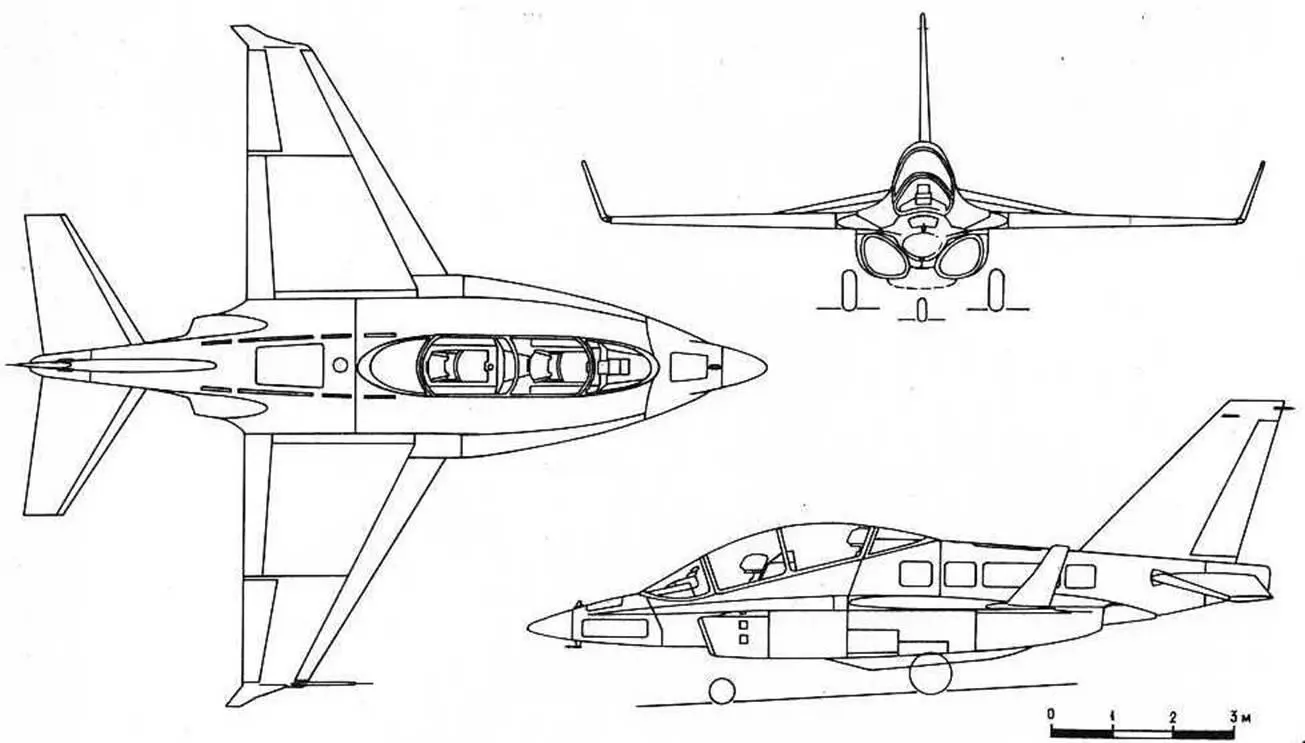

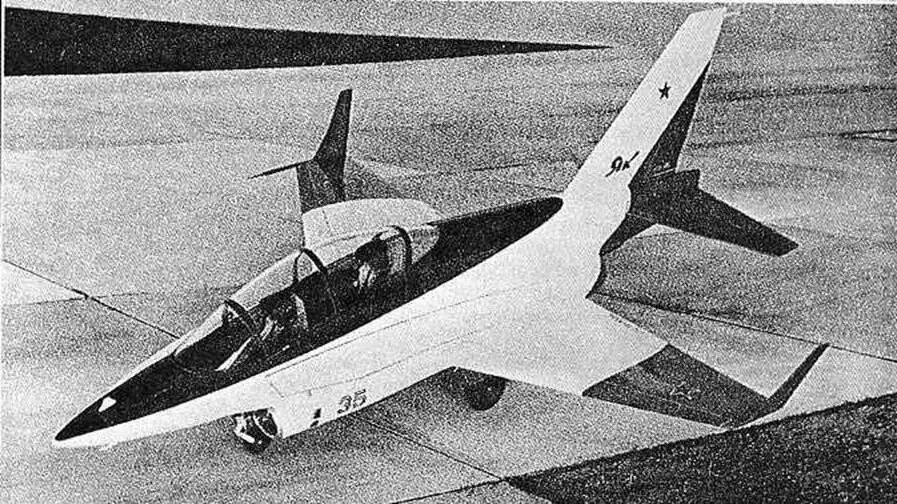

ОКБ им.А.С.Яковлева пошло по пути комплексного решёния задачи создания учебно-тренировочного комплекса, получившего название УТК-Як. В состав комплекса входят технические средства обучения (дисплейные классы, процедурные тренажеры на базе ПЭВМ, функциональные тренажеры), объединенные общим математическим обеспечением и учебно- тренировочный самолет УТС-Як.

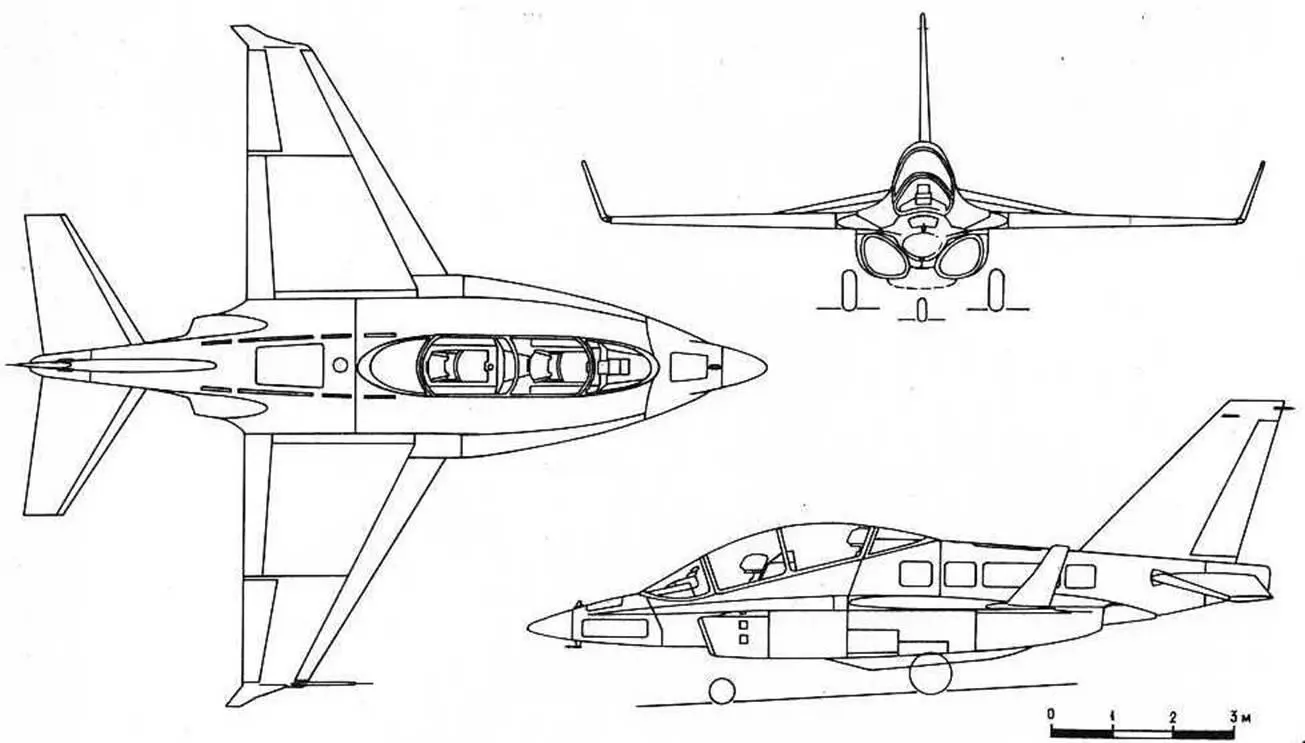

Новый реактивный учебно-тренировочный самолет ОКБ им. А.С.Яковлева

В процессе проектирования самолета рассматривалось около десятка различных схем, четыре – подробно. Были схемы, подобные самолетам Alpha-Jet, Hawk, А-10, схемы с прямым крылом. Прямое крыло позволяет реализовать углы атаки не более 20 градусов, а требовалось обеспечить около 30. Поэтому от прямого крыла отказались и выбрали – умеренной стреловидности небольшого удлинения.

Читать дальше