Но, несмотря на все изменения и утраты, древний Солотчинский монастырь остается одним из красивейших ансамблей Рязанского края, где сохранились произведения архитектуры, имеющие большую художественную ценность.

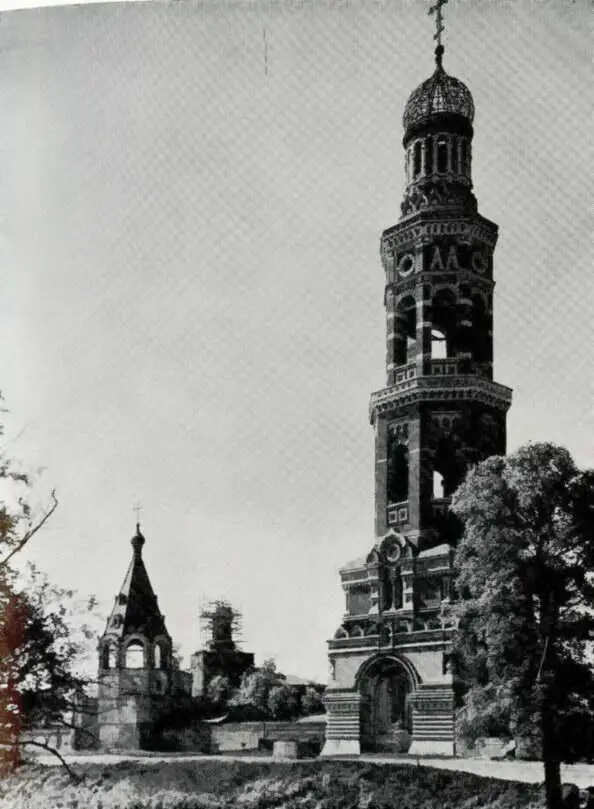

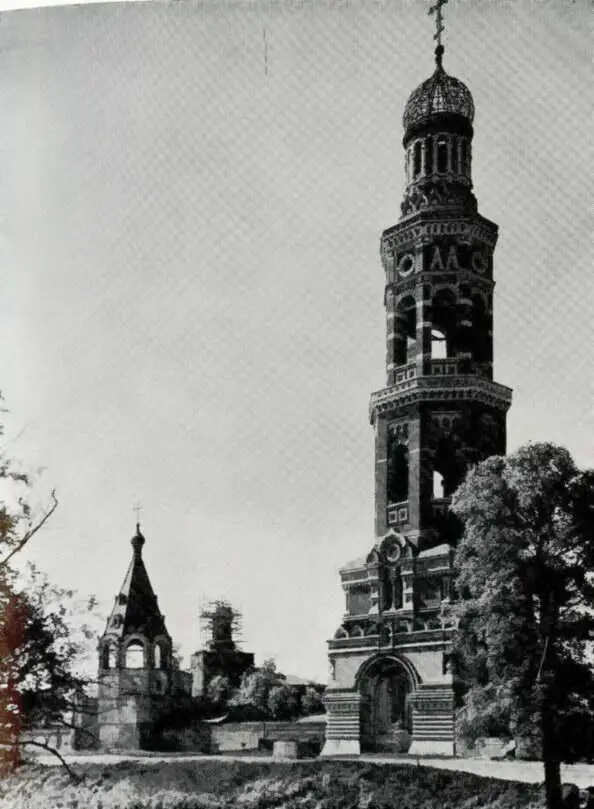

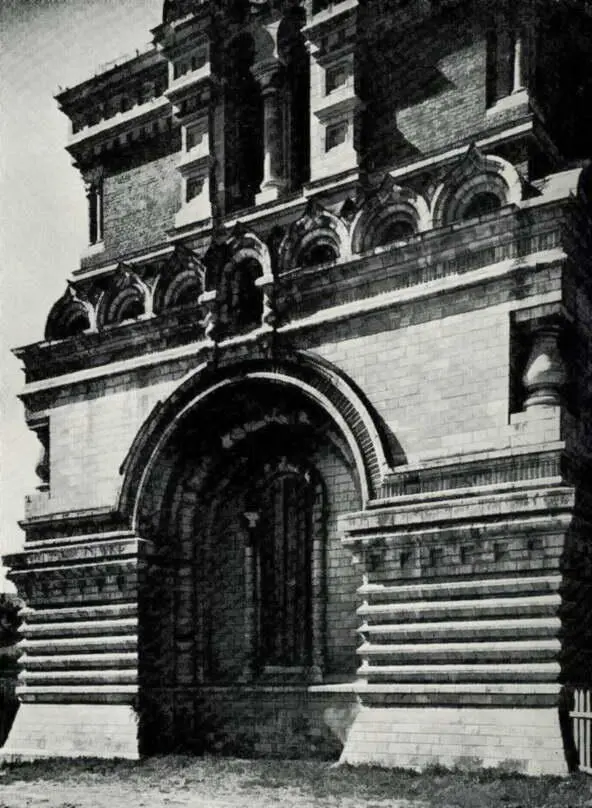

122. Колокольня. 1901

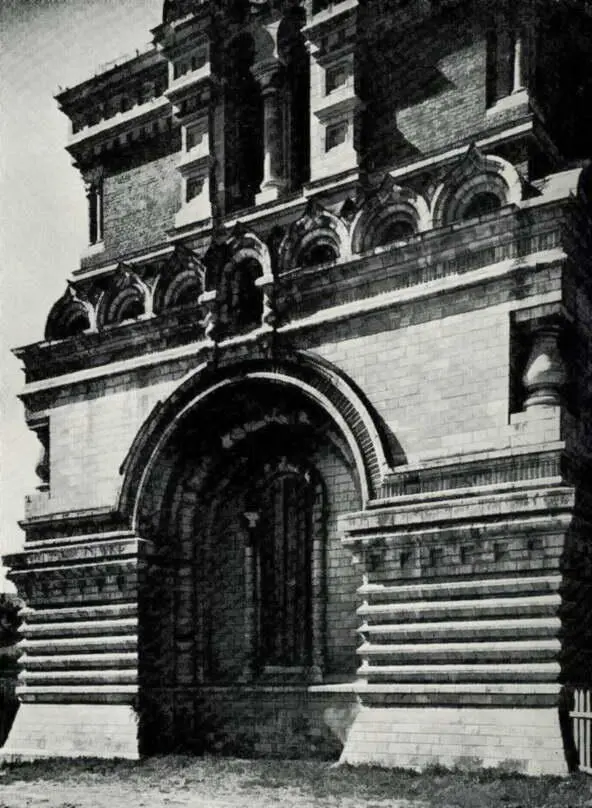

123. Колокольня. Деталь

СЕЛО ПОЩУПОВО. БОГОСЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В соседнем с Рязанским, Рыбновском районе, западнее Солотчи, находится Богословский монастырь. Он расположен на окраине села Пощупова, в 3 км от реки Прости (новое русло Оки), в живописнейшем месте, на холме, окруженном бархатно-зелеными оврагами и кустарниками (илл. 117). С южной стороны монастыря, к Оке, стелятся луга с болотами, перемежающимися холмами, на которых когда-то росли огромные дубы, а теперь мелкая дубовая поросль. С северной стороны, где сейчас между оврагами проходит узкая дорога, ведущая к монастырю, в древности также был овраг с деревянным мостом.

Созданный здесь в XVII в. уникальный архитектурный ансамбль, пришедший позднее, в связи с обнищанием монастыря, в полную ветхость, подвергся в XVIII и особенно в XIX в. крупным восстановительным работам и перестройкам, благодаря которым утратил, к сожалению, свои наиболее интересные здания.

Однако отдельные постройки его, сохранившиеся до сих пор, представляют собой и сейчас немалую художественную и историческую ценность.

Творцами основных сооружений монастыря в XVII в. были известный уже строитель рязанских епископских палат, московский зодчий Ю. К. Яршов и два ярославских „каменных дел подмастерья" из крепостных крестьян стольников С. И. Колычева и Ф. И. Опухтина – К. Остафьев и А. Матвеев.

Богословский монастырь известен с XIII в., но на данное место он был перенесен в начале XVII в.

В 1652 г., когда весь ансамбль монастыря был еще деревянным, Ю. К. Яршов возвел вблизи южной ограды первую каменную Успенскую церковь с трапезной на подклете, окруженную галереей- папертью на столбах и с каменной же лестницей. В подклете были хлебные палатки, кладовые и кухня. В 1870 г. эта церковь по ветхости была разобрана и почти рядом, в юго-западной части монастыря, в том же году была сооружена новая Успенская церковь в „византийском" стиле, в соответствии с модой второй половины XIX в.

Соборная церковь Иоанна Богослова, как видно из подрядной записи вышеупомянутых ярославских каменодельцев Остафьева и Матвеева, начала строиться в 1689 г. почти в центре монастыря (илл. 119), заменив собой шатровый деревянный храм начала XVII в. Она была построена по образцу „церкви Козьмы и Дамиана за Москвою рекою в Нижних Садовниках" и была двухэтажной. В 1861 г. она была перестроена по проекту рязанского губернского архитектора С. А. Щеткина. Была сделана существующая теперь глава в форме слишком приплюснутой луковицы, пристроен новый алтарь, переделан наружный декор. Своды между двумя трапезными первого и второго этажей были уничтожены и устроена одна большая трапезная с окнами в два яруса. Паперти, располагавшиеся с северного и западного фасадов также были разобраны. Вид церкви Иоанна Богослова до перестройки сохранился на рисунке 1858 г. (илл. 118). Возможно, что при исследованиях памятника найдутся элементы первоначального декора, которые дадут возможность полнее, чем по архивному чертежу, представить себе это здание, каким оно было в XVII в. Сейчас же только остатки кокошников над четвериком храма несколько напоминают о его былой нарядной архитектуре XVII в.

Другие существующие еще и теперь каменные постройки монастыря, возведенные в середине XVII в., – все принадлежат Яршову. К ним относятся настоятельский корпус (илл. 117), стоящий в северо-западном углу монастыря, и восточная часть ограды. От настоятельского корпуса сохранился, но плохо, нижний этаж, в котором были поварня, трапезная комната и служебное помещение. Но и в оставшихся фрагментах здания видно близкое сходство его с нижним этажом рязанского епископского дома.

Монастырская ограда, семиугольная в плане, имела в XVII в. четыре двухэтажных восьмигранных башни и с северной стороны – Святые ворота. Все башни и каменная стена, за исключением восточной, до нас не дошли.

Очевидно, Яршову же следует приписать и сооружение шатровой колокольни, входящей в систему восточной стены и подобно башне ограды, сильно выступающей наружу. Она трехъярусная, с двумя рядами слухов в шатре и явно относится к середине XVII в. (илл. 121).

Читать дальше