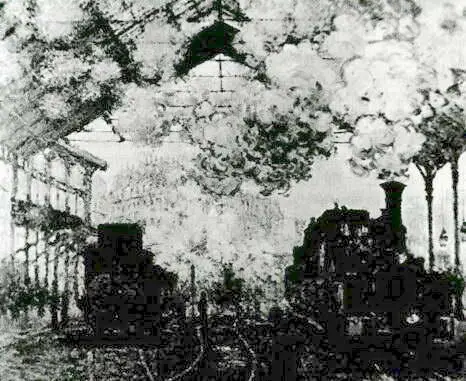

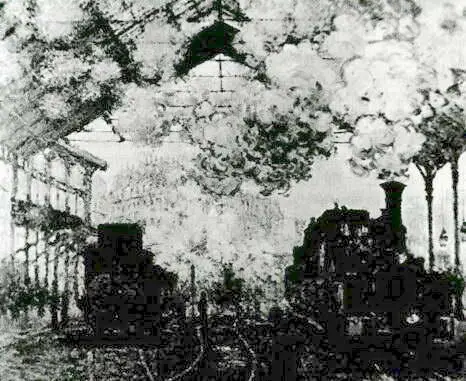

«Прибытие поезда» – лишь одна из многих картин Клода Моне, написанных на его любимом вокзале.

Дело в том, что для художников того времени вокзал этот являл как бы образ современности, некий символ преобразования Парижа, превращения его в современный город. При этом «модернизм» упомянутых художников был не только в выборе темы, натуры, сюжета современности, но и в новом их, модернистском видении. Они обращали внимание на ту иллюзию, которую являет глазу именно традиционная подача натуры (иллюзию рельефности, иллюзию движения, иллюзию третьего измерения), так что новые художники разнообразными новыми способами пытались пробиться за эту иллюзию, пойти дальше.

Ощущение современности, модерна давали также взаимоотношения между живописью и натурой. Натурой являлся Париж, обновленный бароном-урбанистом, и искусствоведы, представившие на выставке живопись и вокзал нынешним парижанам, так сообщали об этом:

«Воплощение современности и вновь обретенной свободы, вокзал Сен-Лазар и его окрестности, этот новый квартал Европа, преобразованный трудами барона Османа, составляет излюбленный сюжет импрессионистов».

Таким образом, преобразователь Парижа барон Осман нашел в импрессионистах неожиданных сторонников своего урбанизма.

Это связано было с импрессионистской культурой радости, с их концепцией искусства как пространства индивидуального наслаждения. Впрочем, некоторые из левых искусствоведов у Эдгара Мане находят также и «всплески революционности».

Меня на этой «вокзальной» выставке затронуло полотно, на котором художник Прюнер воспроизвел один из сюжетов Эдгара Мане: у прутьев ограды, за которой тянутся рельсы и клубится паровозный дым, молодая, мечтательная, одетая по-дорожному дама сидит с раскрытой книгой на коленях. Дама не смотрит в раскрытую книгу, она смотрит на нас, точнее – сквозь нас, и думает о чем-то своем, вероятно важном, ибо она встревожена… Девочка в летнем платьице, вероятно дочь этой дамы, стоит спиной к нам и смотрит на рельсы, на паровозный дым…

Когда я глядел на эту картину, меня посетило воспоминание, которое вообще часто приходит ко мне на вокзале Сен-Лазар. Воспоминание не о виденном, а о читанном, воспоминание о письме, о последнем эмигрантском письме Марины Цветаевой. Это письмо Марина Ивановна Цветаева отправила в Прагу своей чешской подруге Анне Тесковой, и писать она его начала еще в поезде, стоявшем у перрона вокзала Сен-Лазар 12 июня 1939 года, дописала, видимо, уже в дороге, а в ящик бросила в Гавре, откуда она должна была уплыть на родину. Это был трагический день ее жизни. Может, здесь, на этом вокзале, начинался последний отрезок жизненного пути поэтессы, который вел к самоубийству в татарском городке Елабуга. Еще очевиднее это станет позже, когда пароход придет в Ленинград и встретившие ее родные мужа даже побоятся впустить ее в дом. Или когда поезд придет в Москву и на вокзале она узнает, что сестра уже в тюрьме. Но и здесь, на экзотическом зеленом вокзале, предчувствие не могло не мучить Цветаеву, хотя страх и последние остатки надежды еще мешались в ее душе. Она приехала на вокзал загодя, вдвоем с подростком-сыном, Георгием, или Муром, и они не знали, чем себя занять до отхода поезда. Потому что жуть уже началась – их никто не провожал. И вот она начинает лихорадочно строчить письмо Тесковой, вдогонку другому, только что отправленному:

«12 июня 1939 года в еще стоящем поезде.

Дорогая Анна Антоновна! (Пишу на ладони, потому такой детский почерк). Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад – и чего в нем не растет! – на прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы…

…Кричат: – En voiture, Madame (По вагонам!) – точно мне, снимая меня со всех прежних мест моей жизни. Нечего кричать – сама знаю».

И все же – отчего они вдвоем с сыном, отчего никто не провожает Цветаеву после семнадцати лет эмигрантской жизни? «Не позволили», – объясняет Цветаева в письме бельгийской приятельнице Ариадне Берг. Кто ж «не позволил» ей, вечной «своевольнице»? Хозяин не позволил. Тот, кто велел ей переехать из пригорода в гостиничку на бульвар Пастера. Тот, кто купил ей билет. Тот самый Хозяин, который отозвал своего агента Сергея Эфрона после проваленного дела в Москву (чтобы подлечить, а потом расстрелять). Тот самый Хозяин, которому сдал Эфрон жену и сына на руки, убегая в Москву. Хозяин принес билет и велел, чтобы никто не провожал. Да те, кто был поопытнее, и сами давно боялись с ней общаться, потому что неизвестно, что еще ей приказывал делать Хозяин. Мог приказать что угодно. У Хозяина менялась вывеска – ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, – но интересы, и методы, и цели оставались те же. Так что… Вот ведь и на допросе в полиции она изложила их версию мужниного побега: что велел сказать Хозяин, то и сказала: бежал, мол, в Испанию. А он, запоздало оберегая ее от лишнего знания, выпрыгнул чуть не на ходу из машины. Но она знала, что не в Испанию везла его машина…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу