В гражданской войне "Фарман" применялись (как красными, так и белыми) в основном, для разведки, бомбометания и доставки срочных штабных донесений. Эти самолеты значительно уступали по своим летно-техническим данным фюзеляжным двухместным разведчикам "Со- пвич", "Лебедь", "Анаде", однако, большая продолжительность полета, а главное, как уже говорилось, острый дефицит аэропланов вынуждал воюющие стороны не пренебрегать "старьем". Естественно, морально и технически устаревшие "Фарманы" были легкой добычей юрких "Ньюпоров". Вот как описывает, например, встречу в районе Елабуги с колчаковским "Фарманом-30" военный летчик 5-го разведывательного авиаотряда Туманский: "Немного снизившись и подойдя к нему с хвоста, я почти в упор дал длинную очередь из обоих пулеметов. Из атаки вышел боевым разворотом. Фарман стремительно, под крутым углом несся к земле. Я следовал за ним недолго: через две-три минуты он врезался в лес и взорвался."

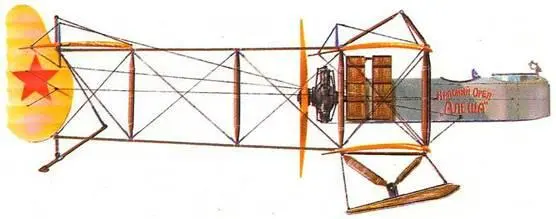

После окончания гражданской войны самолеты системы "Фарман" стали снимать с вооружения Красной армии как безнадежно устаревшие. Лишь в авиационных школах эти машины оставались до середины 20-х годов. Мирную профессию они освоили в Обществе друзей Воз душного флота (ОДВФ). Аппараты "Фарман-30" Башавиахима ("Трудовая Башкирия"), Иваново-Вознесенского отделения ОДВФ ("Иваново-Вознесенский большевик"). Нижегородского и Екатеринбургского отделений ОДВФ и Авиахима Северо-Кавказского края выполняли агитационные полеты, а также участвовали в авиационных праздниках – Воздушных Октябринах.

Последний раз боевые "Фарманы" применялись по своему прямому назначению в 1925 г., когда в составе 3-го разведывательного авиаотряда участвовали в подавлении контрреволюционного мятежа в Чечне.

В заключении следует упомянуть еще один самолет французской фирмы "Фарман". который попал в Россию последним. Это был тяжелый бомбардировщик "Фарман-Голиаф" ("Фарман-62"), приобретенный в нескольких экземплярах в 1925 году. Этот аппарат деревянной конструкции, оснащенный двумя двигателями "Лоррэн- Дитрих" в 450 л. е., предназначался для обучения летного состава при переходе на отечественный бомбардировщик ТБ-1 и для прыжков с парашютом.

Два самолета "Фарман-Голиаф" находились на вооружении l-ой Отдельной тяжелой авиационной эскадрильи Ленинградского военного округа в г. Троицке. На них летчики Кудрин и Туманский успешно налетали 240 часов, однако, при перелете в Москву летом 1926 г. самолеты потерпели небольшую аварию. Здесь, в Москве, на научно-опытном аэродроме ВВС РККА после проведения испытаний в конструкции машины был выявлен ряд дефектов и даны рекомендации летать с ограниченной полетной нагрузкой в 4500 кг (обычная – 6200 кг). Видимо, результаты испытаний и заставили отказаться от предполагаемой серийной постройки "Голиафа".

Фото из архива автора

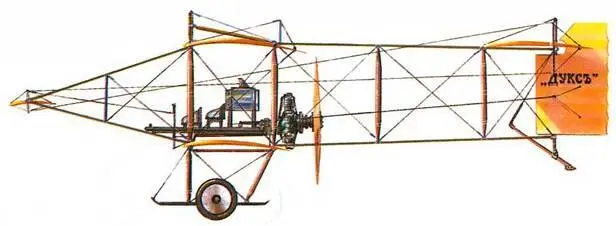

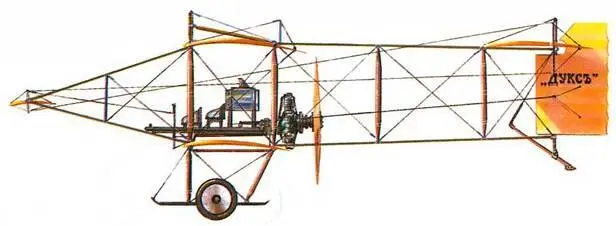

"Биплан Дукс" системы Фарман – участник военного конкурса аэропланов 1912 г.. занявший 2-е место. Аэроплан вобрал в себя черты Farman-IV/VII и не был копией какого-либо из них. Санкт-Петербург. Корпусной аэродром, август 1912 г.

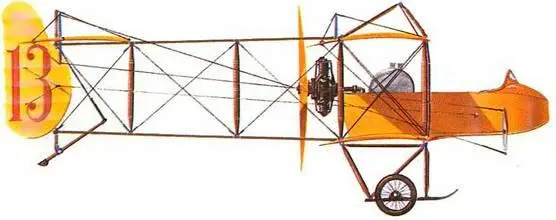

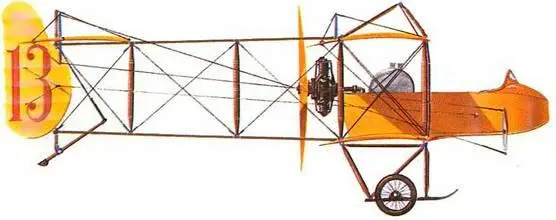

Фарман-XVI Гатчинской авиашколы, лето 1915 г.

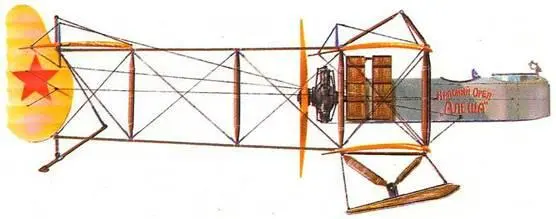

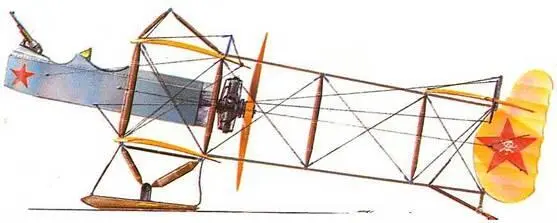

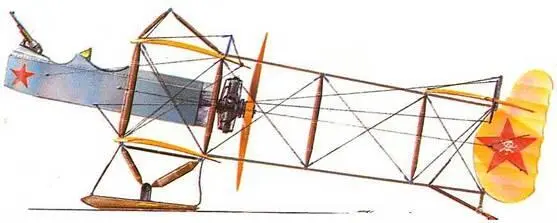

Фарман-30 одного из авиаотрядов Красной Армии. Гондола переделана для размещения наблюдателя впереди.

Фарман-30 авиации РККА

АРХИВ

"Муромцы" с красными звездами

Марат ХАЙРУЛИН

Москва

Служба "Муромцев" в составе Рабоче-Крестьянского Красного Военного Воздушного Флота (март – декабрь 1918 г.)

"Илья Муромец" № 245 с красными кругами, накрашенными поверх традиционных трехцветных, ведомый военлетом Г. В. Алехновичем, несся на лыжах по снежному полю Комендантского аэродрома. Так, 2 апреля 1918 г. состоялся первый сдаточный полет первого красного "Муромца".

По решению Всероссийской Коллегии Красного Военного Воздушного Флота Р.С.Ф.С.Р. взамен потерянного имущества царской Эскадры Воздушных Кораблей, оставшегося на Юго-Западном фронте в Виннице, началось создание нового соединения тяжелой авиации – Северной Группы Воздушных Кораблей (СГВК). 25 марта 1918 г. военлет А. В. Панкратьев вступил в должность начальника СГВК и приступил к ее формированию в Петрограде. На Русско-Балтийском заводе с большим трудом организовали достройку пяти кораблей типа Г-3. Эти "Муромцы" (№ № 239-242 и 245) достраивались и испытывались с апреля по июнь 1918 г.

Читать дальше